【第722回】 夜行バスで長野へ(2014年7月4日)

- 5:30起床。入浴,洗髪,洗濯。朝食は昨夜買ったパンの残りにツナ缶とケチャップを載せて済ませた。手抜き過ぎ。

- 洗濯物を部屋干ししてから出発予定。

- 朝から何件かの面談に応じながら来週の講義準備とか今週の講義の後始末とか。しかし16:00から病院で会議なので,そろそろ出発しなくてはならない。

- 公式アカウントからのTweetで,「35歳を超えると妊娠しづらくなる」説、現代における統計的な根拠はない?という/.Jのストーリーを見かけ,それはないだろうと連続tweetし,/.Jにもコメントしたので,ここにも採録しておく。

Wood (1994) Dynamics of Human Reproduction, p.294と図7.6に,現代フランスの多施設研究結果で,受胎能力が30歳未満に比べて31-35歳で低下し,35歳以上では急速に低下するというデータが紹介されています。

また,加齢がダウン症のリスクなのは疫学では常識です。Rothmanの"Epidemiology: An Introduction"(邦訳は『ロスマンの疫学』)でも,第7章で,第一子よりも第二子,第二子より第三子の方がダウン症の有病割合は高いけれども,年齢で層別するとその関係はなく,第何子だろうと母の年齢が高い方がダウン症の有病割合が高い(40歳以上というオープンエンドなカテゴリで顕著ですが,25-29歳でも20-24歳よりやや高い割合ですし,30-34,35-39と年齢層が上がるにつれて割合が急増していくことが,図7-5からはっきりわかります)。

何でこんな記事が? と思って,日経ビジネスがインタビューしたサンディエゴ州立大のTwenge氏を調べたら,世代間ギャップなどを研究する心理学者で,そっちの業績はたくさんありますが,人口学にも生殖生物学にも素人なんですね。

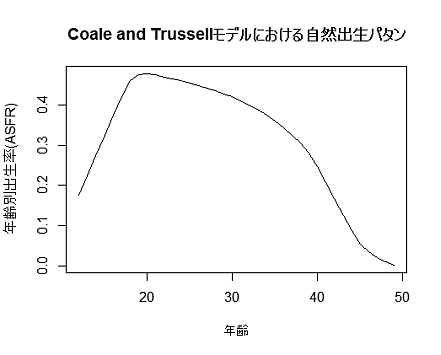

なお,受胎能力でなく,実際の年齢別出生率についてみると,『人口問題研究』最新号の「統計」報告の図2を見れば一目瞭然なように,30-34歳がピークな国はあるが,35-39歳になると急速に低くなる。また,意図的な出産抑制をしてない「自然出生集団」についてCoale AJらがまとめたデータでも,年齢別出生率は30代半ばから急速に低下する。栄養状態も良い北米ハテライトでもそうなので,これは加齢の効果と考えられている。ちなみに,Rのfmsbパッケージの中にCT()という関数でCoale and Trussellモデルを実装してあり,2つのパラメータMとmを,M=1, m=0とすると自然出生パタンになるので,library(fmsb); plot(12:49, CT(M=1, m=0), type="l")とすれば,年齢別自然出生率を図示することができる。

なお,受胎能力でなく,実際の年齢別出生率についてみると,『人口問題研究』最新号の「統計」報告の図2を見れば一目瞭然なように,30-34歳がピークな国はあるが,35-39歳になると急速に低くなる。また,意図的な出産抑制をしてない「自然出生集団」についてCoale AJらがまとめたデータでも,年齢別出生率は30代半ばから急速に低下する。栄養状態も良い北米ハテライトでもそうなので,これは加齢の効果と考えられている。ちなみに,Rのfmsbパッケージの中にCT()という関数でCoale and Trussellモデルを実装してあり,2つのパラメータMとmを,M=1, m=0とすると自然出生パタンになるので,library(fmsb); plot(12:49, CT(M=1, m=0), type="l")とすれば,年齢別自然出生率を図示することができる。- (7月6日追記)/.JにACコメントでオンラインソースはないのか質問があったので,長野から大阪に向かうバスの中で検索してみたら,例えば,あのRothman KJ大先生らが2013年に書いた論文で,デンマークの一般の人々を対象として2007年から始まったコホート研究では,35-39歳の女性の受胎能力が20-24歳の女性の77%であったことが示されている。他にもいくらでもあると思うが,いずれにせよTwenge氏の話は(/.Jのタレコミなどから知る限りでは),無知なのか意図的なのか知らないが,ほぼデタラメと言っていいと思う。

- 会議終了後,神戸駅まで歩き,ほぼ1年振りにシュラスコ屋に行って晩飯を食べてからJRで新大阪へ。夜行バスに乗って長野に向かっている。

- 京大次期総長が山極さんに決まった。昨今の文科省のやり方に対抗するためには,やっぱりこうやって,いい人を学長に選ぶしかないんだよなあ。

△Read/Write COMMENTS

▼前【721】(また木曜日になった(2014年7月3日) ) ▲次【723】(いろいろ(2014年7月5日) ) ●Top