Made by Minato Nakazawa, since 6th January 2020, updated on 23rd January 2024.

Contact address is minatonakazawa[at]gmail.com ([at] should be replaced by "@").

鐵人三國誌から,2019-nCoVについてほぼ時系列でつけたメモを採録し,若干補足しています(最新の更新だけ見たい方は,こちらではなく鐵人三國誌をご覧いただく方が便利だと思います)。なるべく公式発表や一次情報へリンク(以下のリンク集)するようにしています。後日整理するかもしれませんが,時間がないので,あまり期待しないでください。専門用語については感染症予防についての講義資料や,10年前に書いた「新型」インフルエンザ対策の公衆衛生学的視点が参考になるかもしれません。

筆者(プロフィール)は医療専門職者ではなく臨床は知りませんが,マラリアの感染症疫学についてはいくつか原著論文を書いていて,長年にわたり公衆衛生学と疫学を講義で教えています。2020年1月に出版された『わかる公衆衛生学・たのしい公衆衛生学』(弘文堂)で,「感染症の疫学」という章を分担執筆しました。

(2020年4月5日記)2020年3月30日時点での,この文書の日本語まとめ(2020年4月11日追記:日本語まとめ第2版;2020年7月17日追記:日本語まとめ第3版;2020年7月25日追記:微修正した日本語まとめ第3-1版)を作りました。短時間で概要だけ把握したい方はそちらをご覧ください。英語まとめも作成予定です(2020年4月11日追記:Summary in Englishも作りました)。

(2020年5月15日記)30年以上前からの友人である作家でジャーナリストの川端裕人君からこのページの内容についてインタビューを受け,彼の言葉でわかりやすく紹介してくださった「研究室」に行ってみた特別編がWebナショジオで連載されています。無料公開ですので,このページだけではとっつきにくいという方は併せてお読みください。

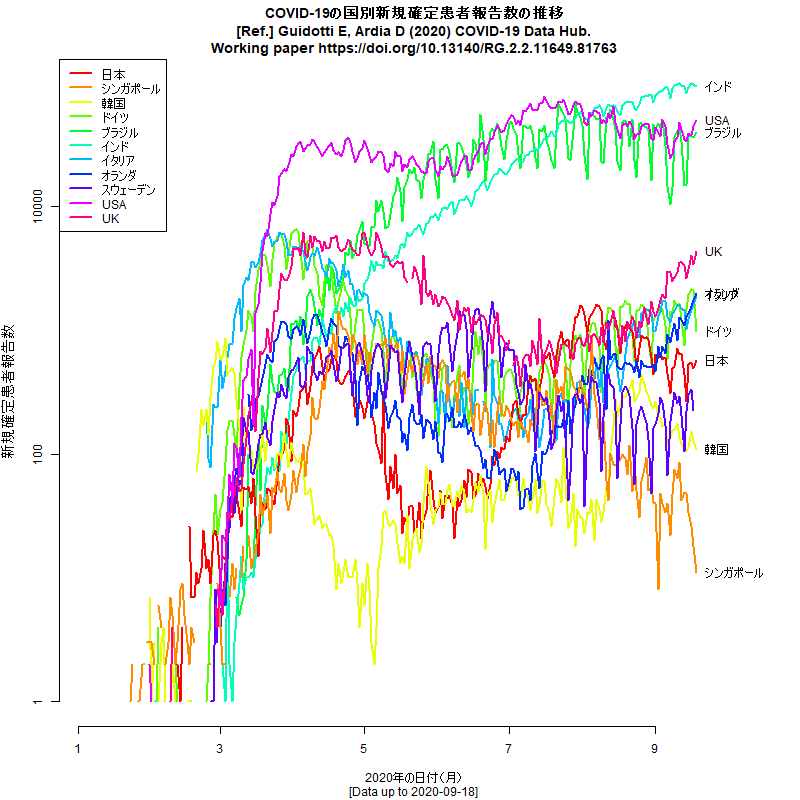

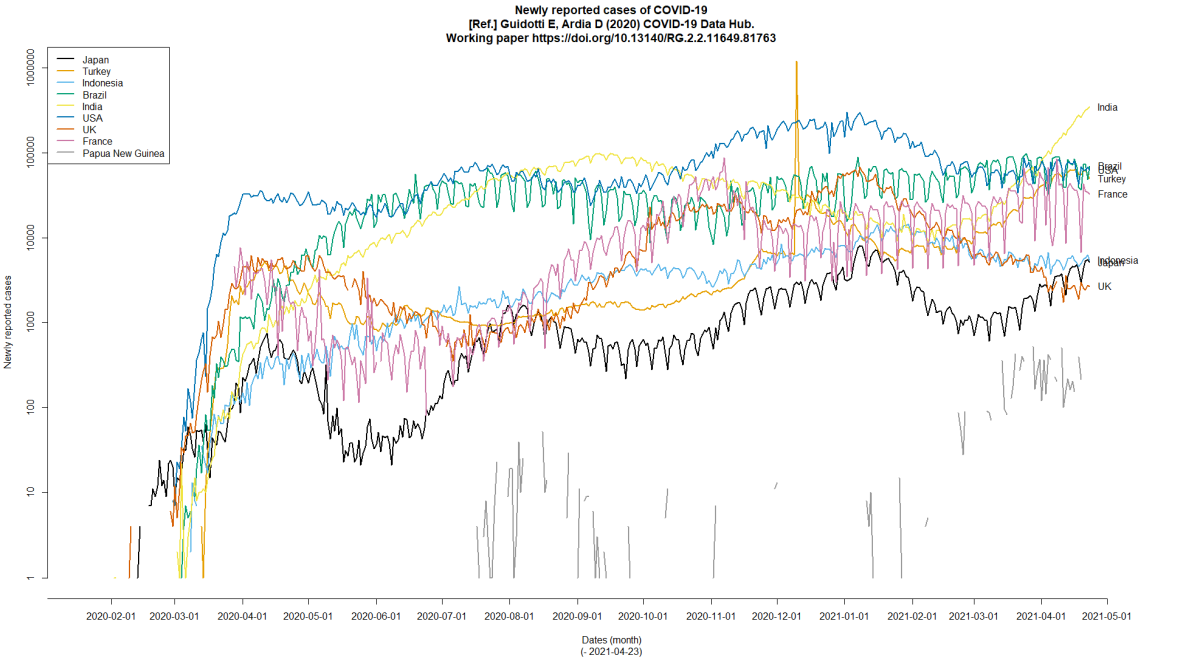

(2020年10月14日記)2020年10月11日に神戸大学大学院保健学研究科の市民講座の1つとして,対策と患者数推移の国際比較について喋ったので,そのスライドもリンクしておきます。

(2020年12月26日記)2020年12月25日時点でのこのページ内容を,pandocを使ってそのままepub形式の電子ブック化しました(2022年1月14日追記:2022年1月14日アップデート版)。まとめて読みたい方には便利かもしれません。スマホのKindleアプリで読みたかったので,Amazon Direct Publishingを使ってKindle本にもしましたが,仕様上無料にできなかったので,99円になっています。内容はここで無料公開しているものと同じなので,買う必要はまったくありません。ただ,99円のうち32円(?)が著者に分配されるらしいので,もしある程度売れてしまったら,COVID-19対策関係で役に立ちそうなところに寄付する予定です(どこに寄付すると最も有効かがわからないのが問題で,RのCOVID19パッケージやそのデータを開発しているところは寄付の受付先が見当たりませんし,政策比較データベースを作っているCORONANETも寄付の受付先が見当たりません……今のところWHOを考えています)。

(2021年1月13日記)寄付先としては,ここが良いかもしれないと思いました。

(2022年2月4日記)I have briefly summarized the basics from the perspective of public health and human ecology as a presentation slides (in pdf) for the talk at the kick-off meeting of Campus-Asia on 15 Feb 2022.

(2022年12月10日記)2022年10月1日に行われた個体群生態学会のシンポジウムで、これからのCOVID-19対策、という題で喋ったので、プレゼン資料を公開しています。既に下の経時的なメモからリンクしていますが、ここからもリンクしておきます。

(COI表示)なお,筆者はこの文書による経済的利益は一切得ておらず,政府機関とも企業とも利害関係はありません。

(2020年7月19日追記)これまで一切の金銭的利益は得ず,招待講演の謝金もその学会に寄付などしてきたのですが,断りにくい筋からの依頼で断りきれず引き受けてしまった次の週末25日の「2020 糖尿病・内分泌疾患ジャンプアップセミナー」講演は謝金が出るそうです。また,1月発行予定の医学系の雑誌「内科」からの依頼原稿(「感染対策の数理モデル」)は,数理モデルについての解説で,主な読者が臨床医だということなので引き受けましたが,やはり謝金が出るそうです……とはいえ,既に日本内科学会雑誌第109巻第11号「新型コロナウイルス感染症特集」が公開されていて,その中には西浦さんが鈴木絢子さんとの共著で書かれた感染症の数理モデルと対策がありますし,たぶんモデルそのものについては他にもいろいろな方が書かれることは予想できていたので,この「感染対策の数理モデル」は,これまで数理モデルがどのように実際の対策に生かされてきて,COVID-19についてはどうなのか,という視点で書きました。元々そういう依頼だったので引き受けたのですが。

リンク集

MediaWiki版を作成中です。

■国内外の状況

- ■国際的な状況

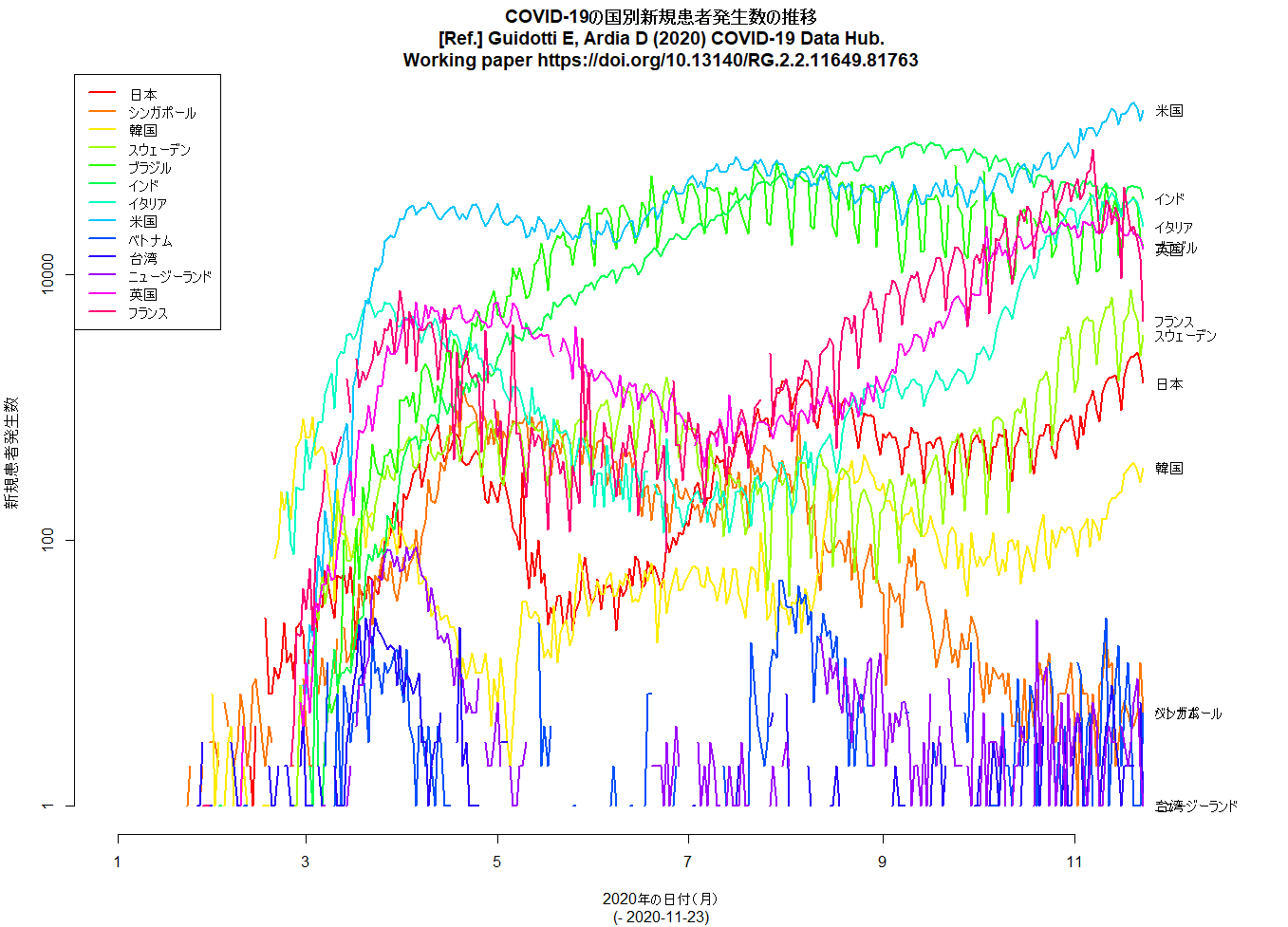

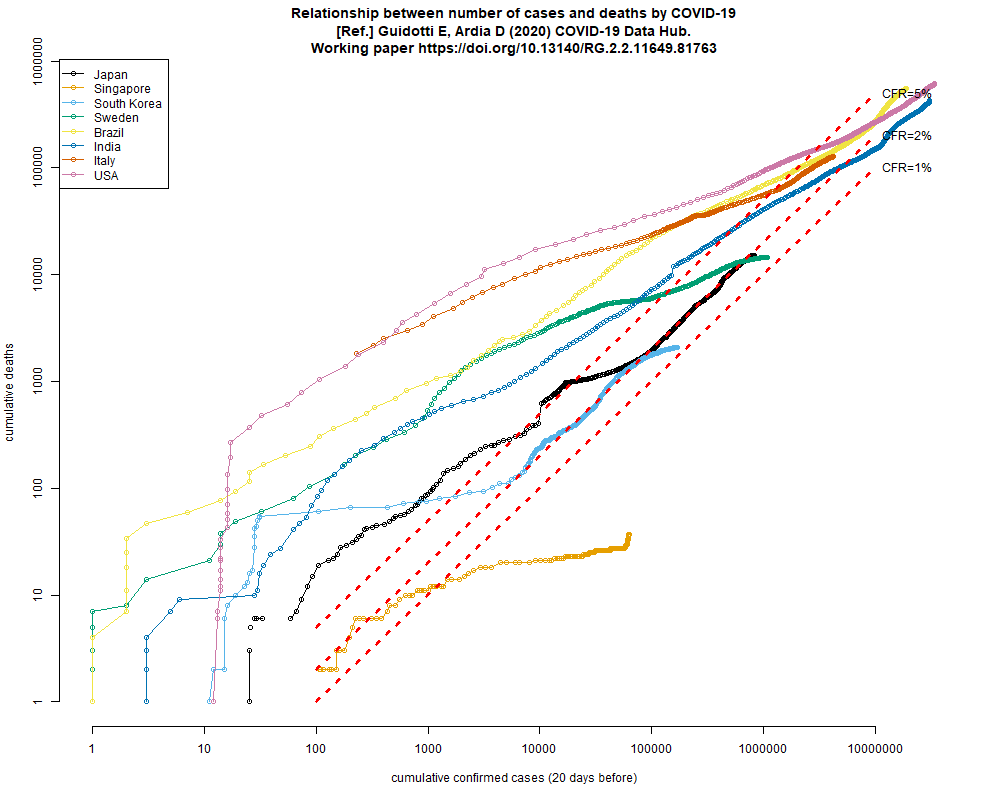

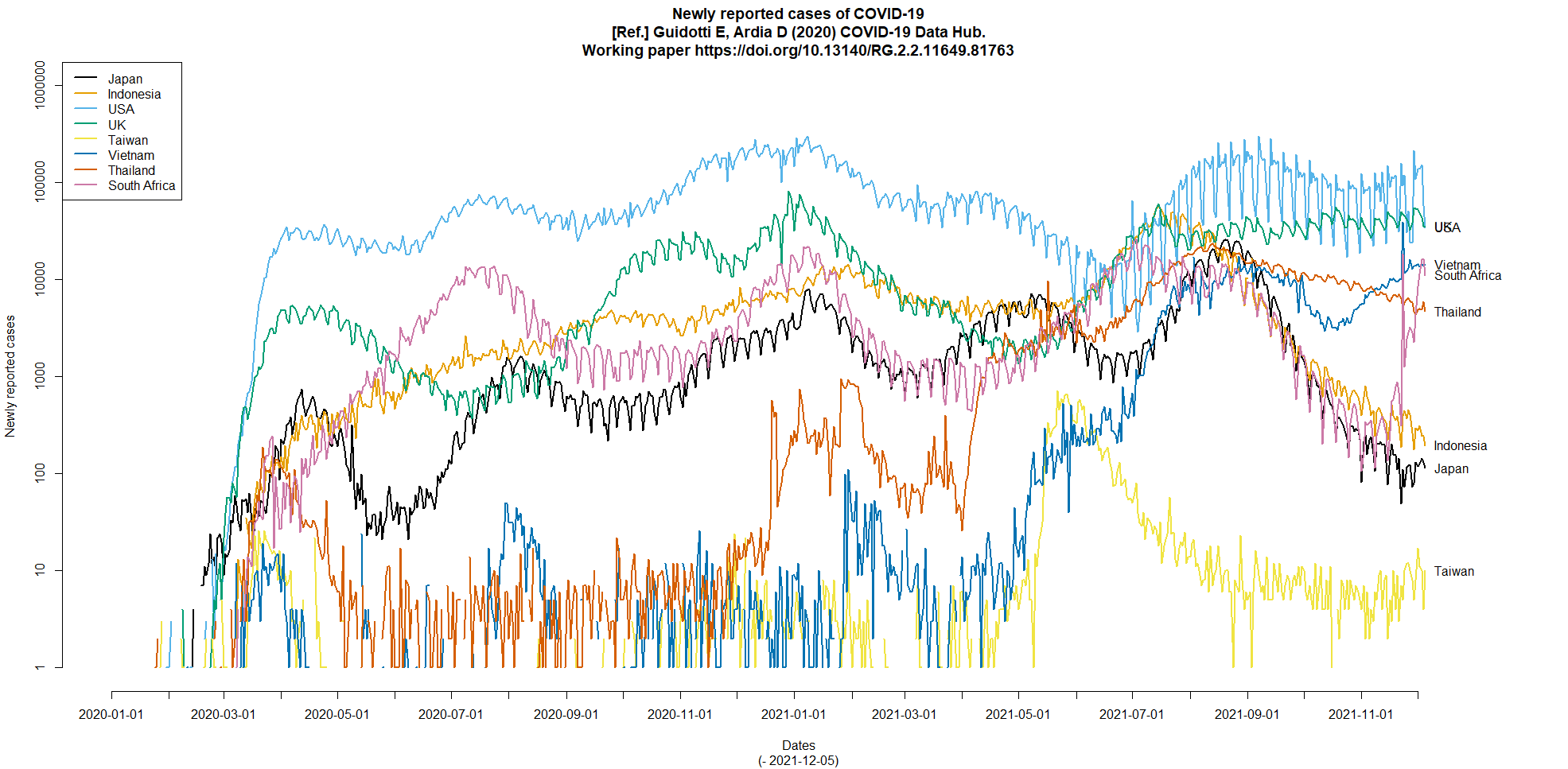

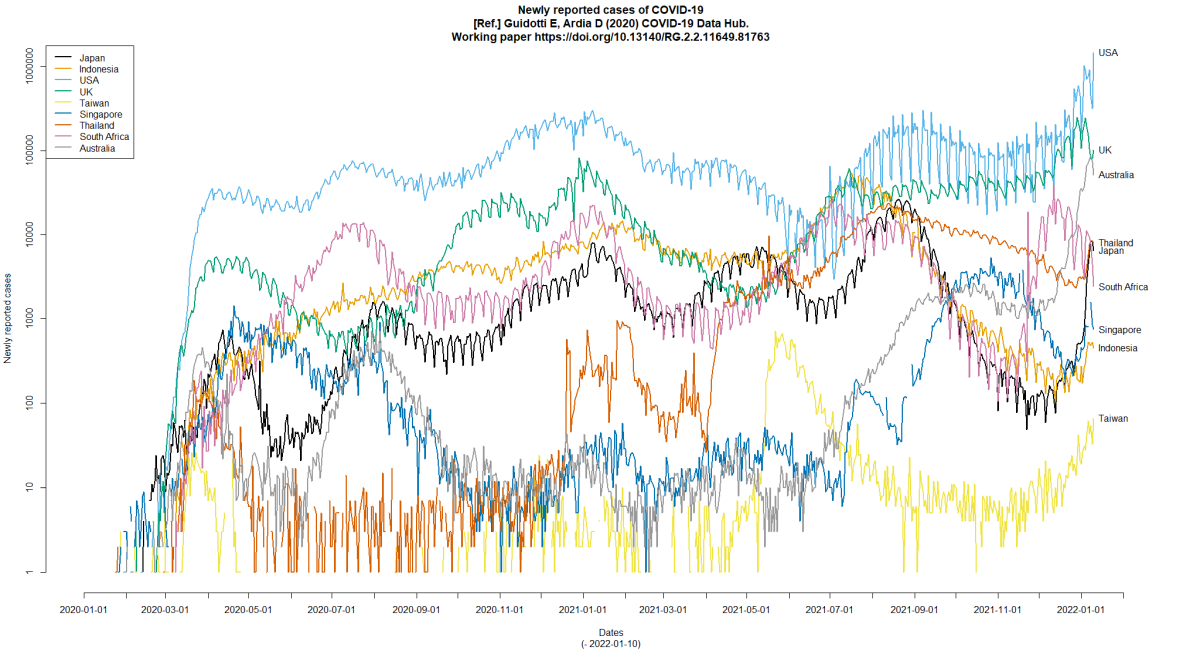

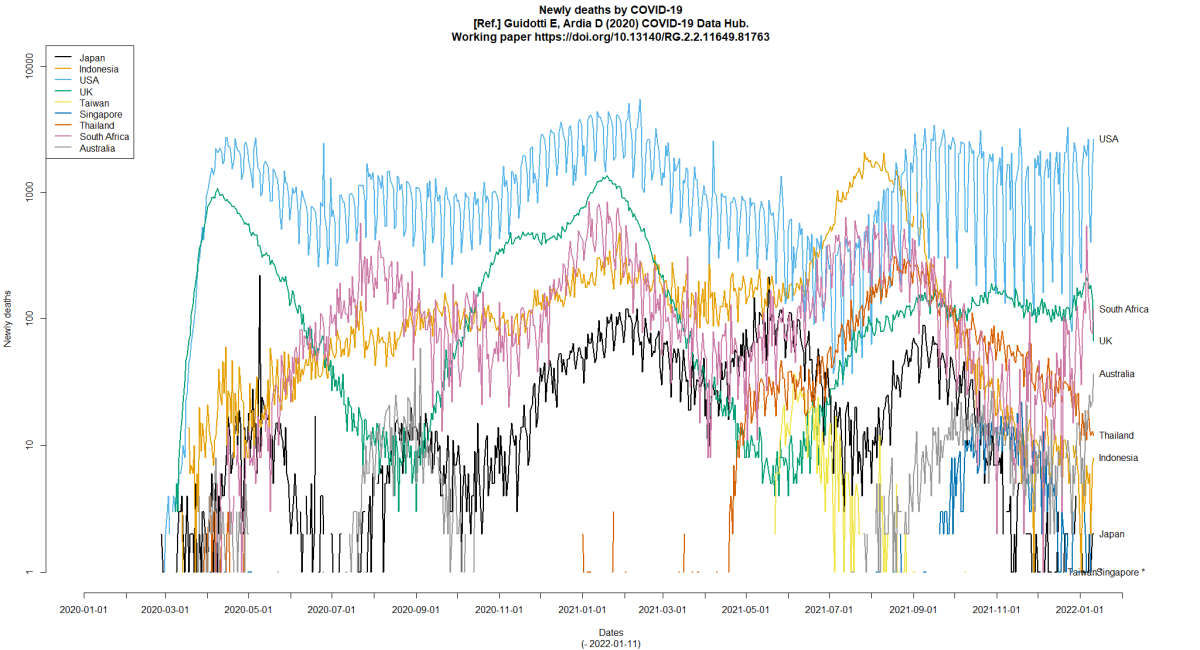

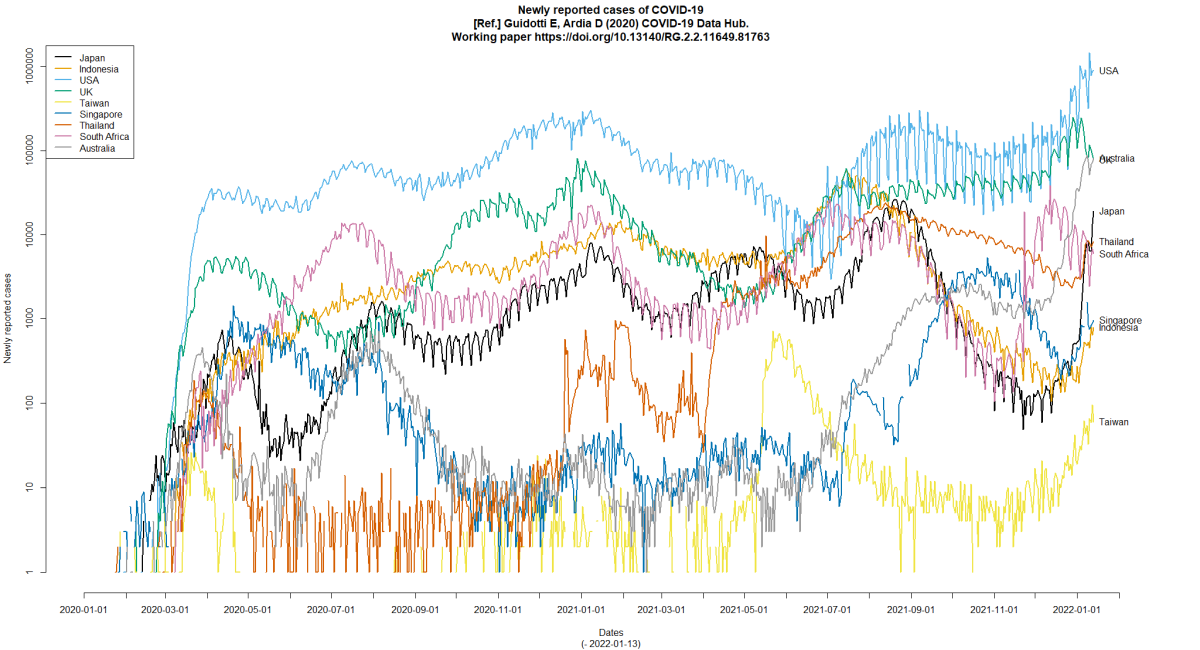

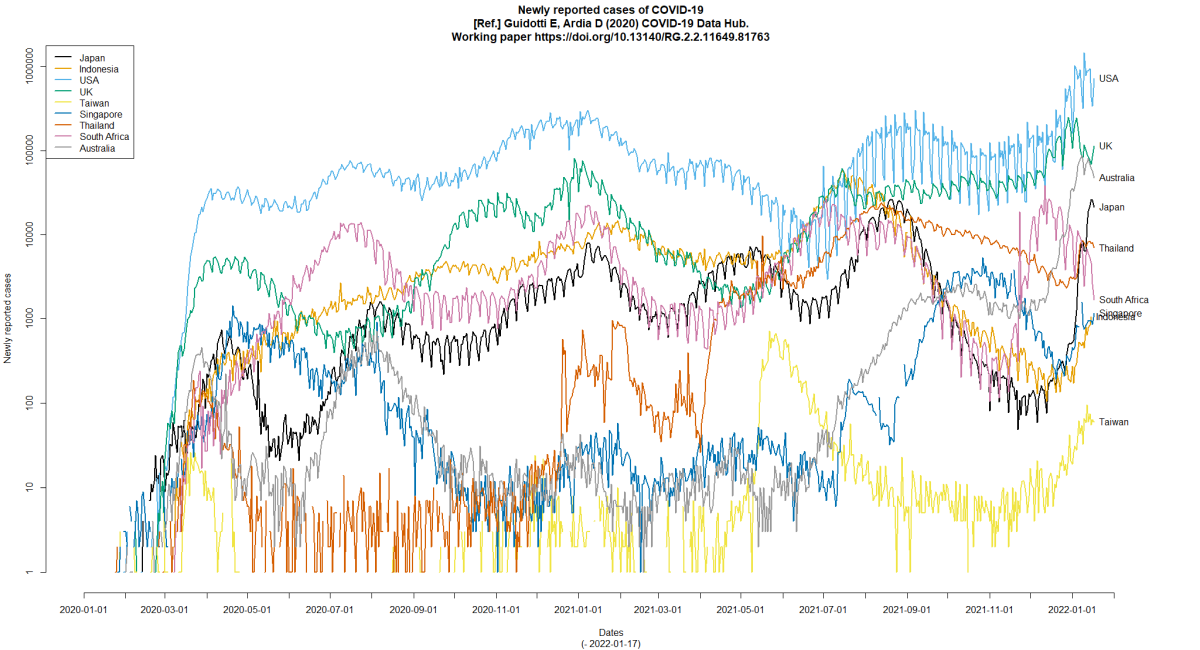

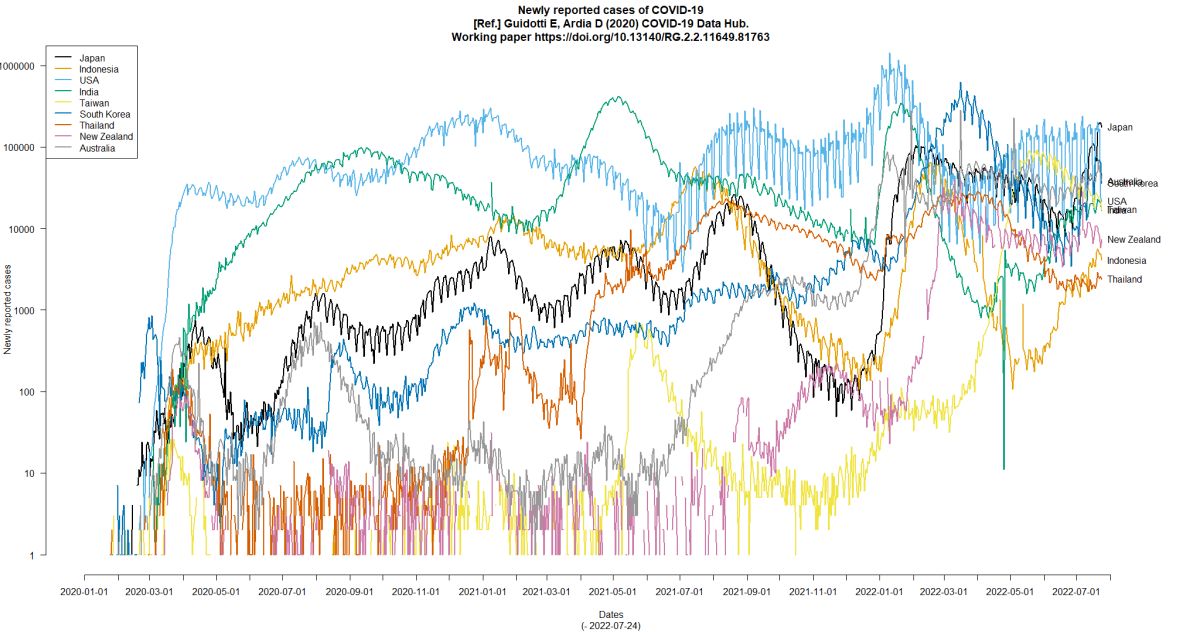

- ●感染状況:

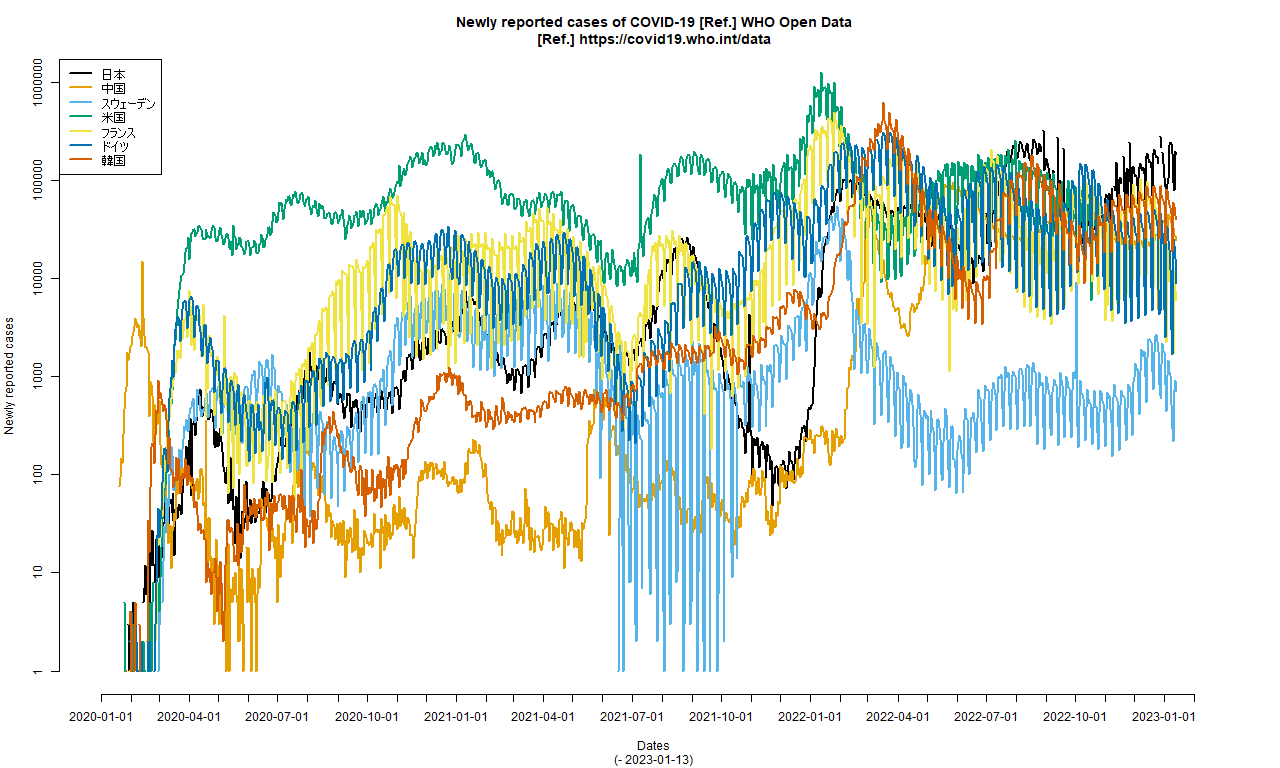

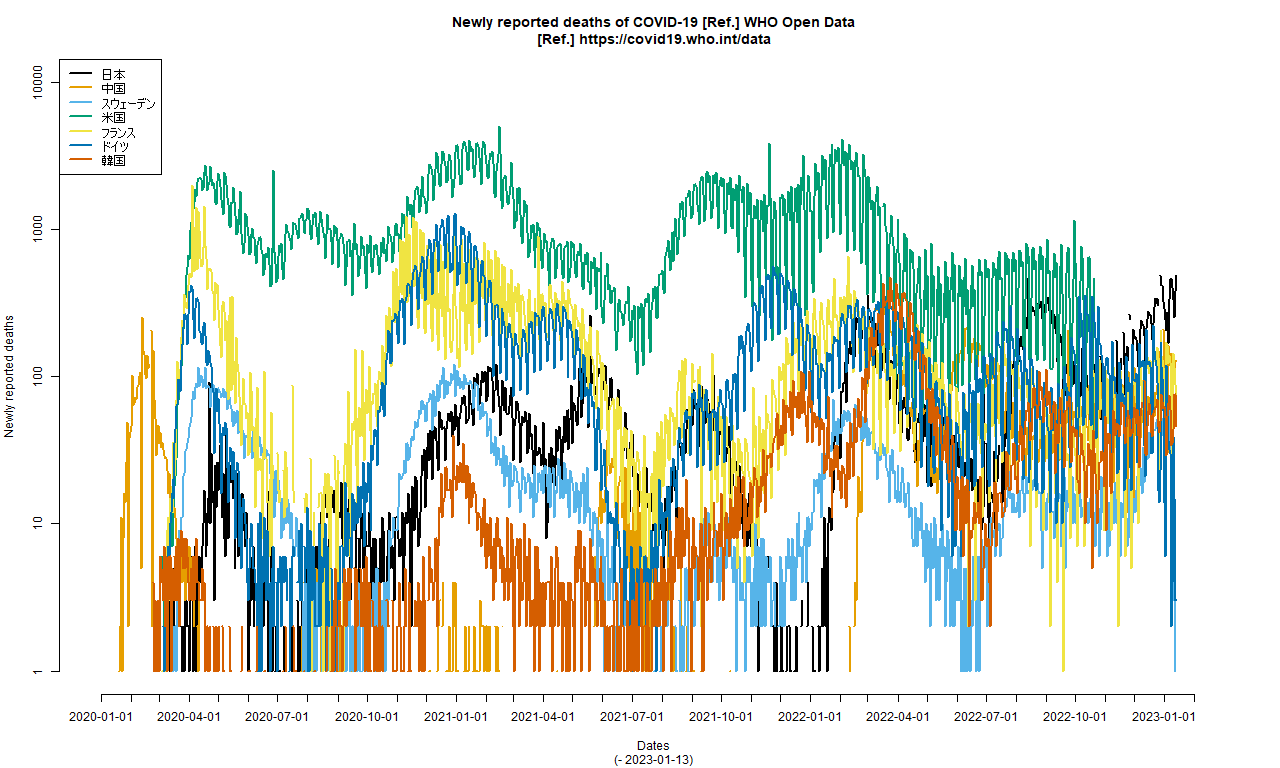

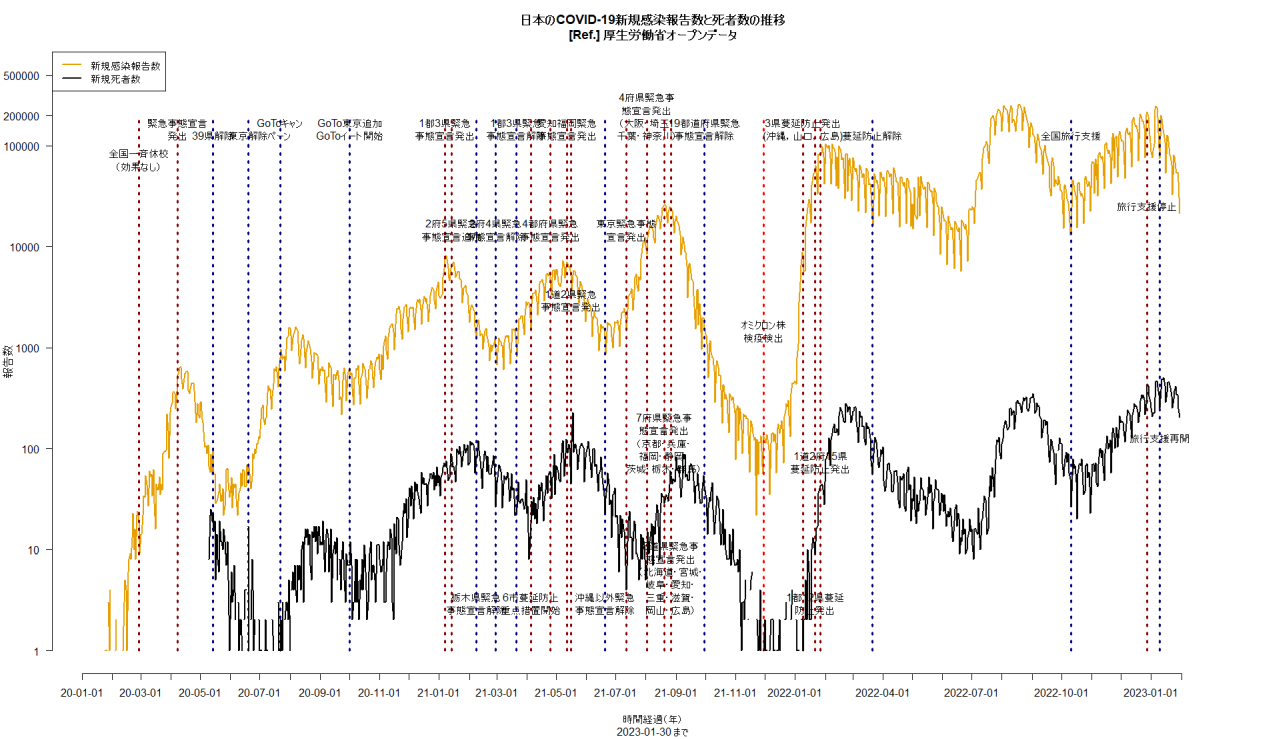

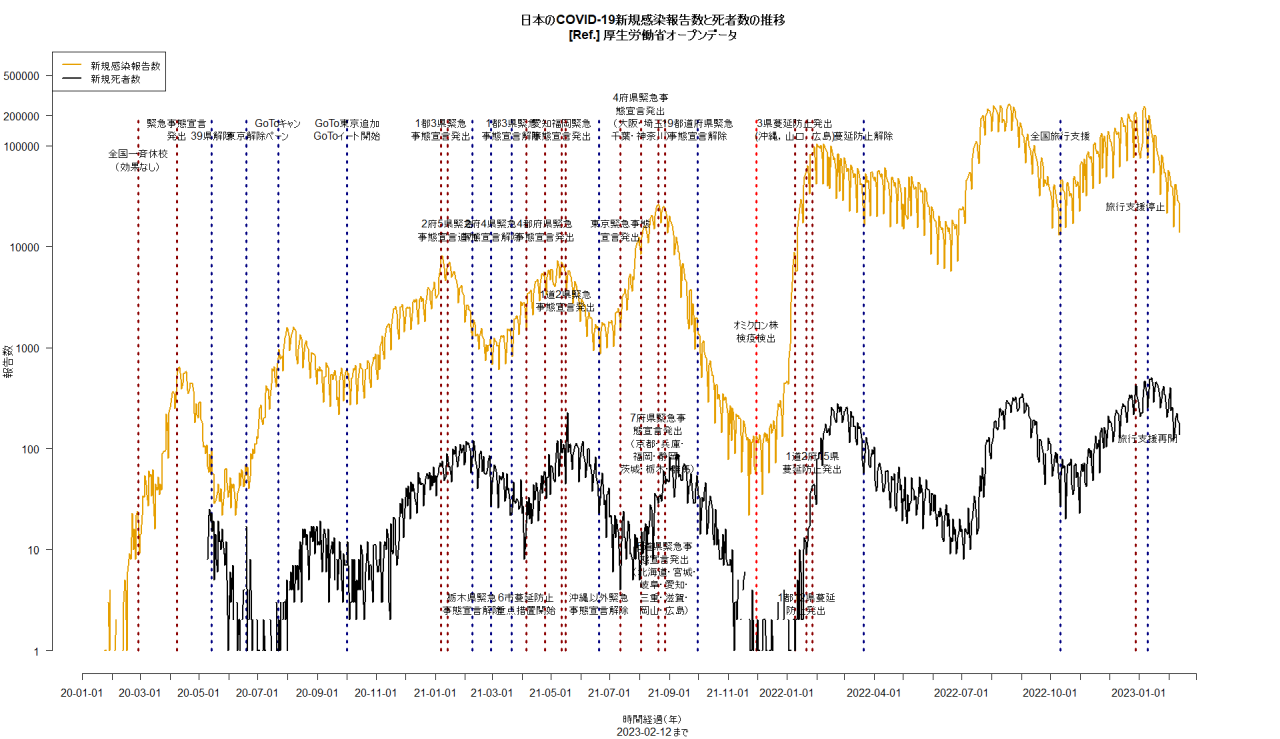

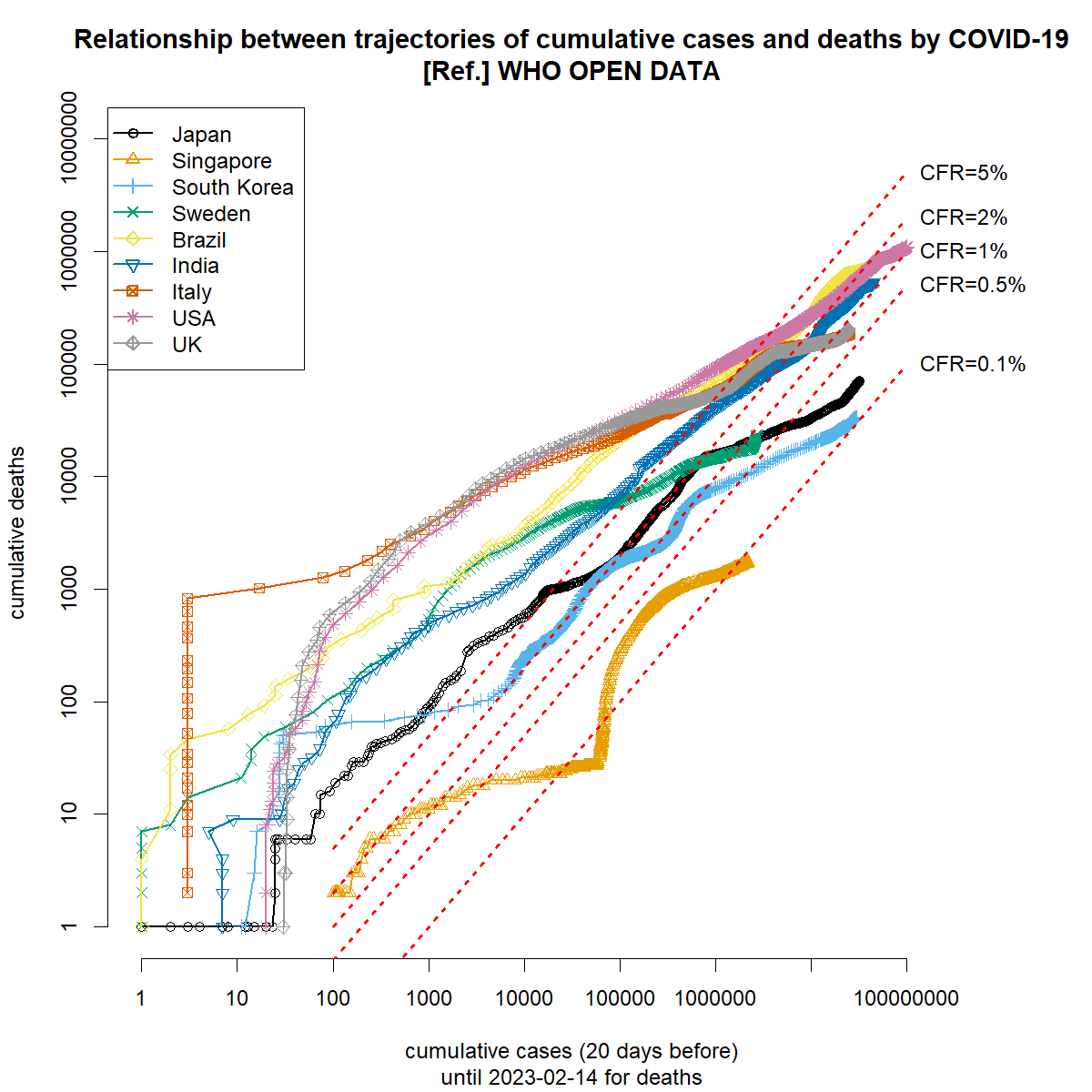

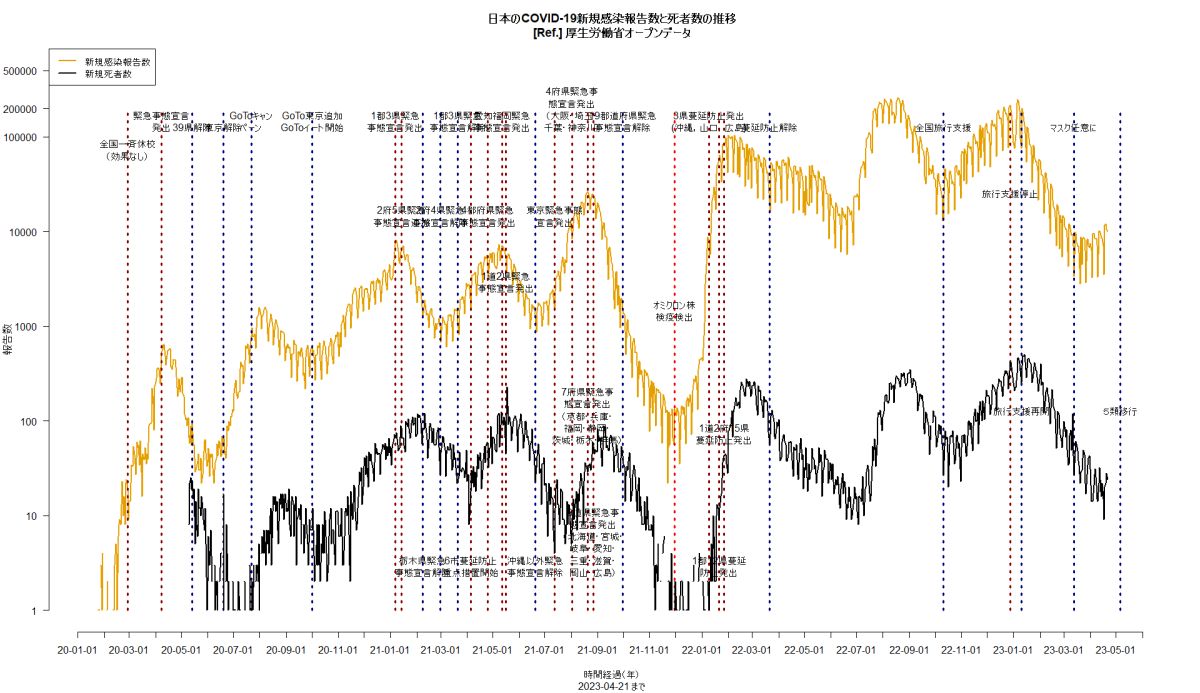

- https://covid19.who.int/(WHO) | 症例定義 | CSVデータのダウンロードページ | そのデータを使っていくつかの国の新規感染報告数推移を描くRコード | 累積死亡数と20日前までの累積報告患者数との関係の軌跡を両対数グラフで描くRコード| WHO OPEN DATAで使われてる国名コード

- (Johns Hopkins Univ., CSSE)

(Lancet Infectious Diseasesの紹介記事) - Ourworld in Data(Cases,Deaths,Vaccinations,グラフがCC BYでPNGイメージまたはSVGとしてダウンロードできる)

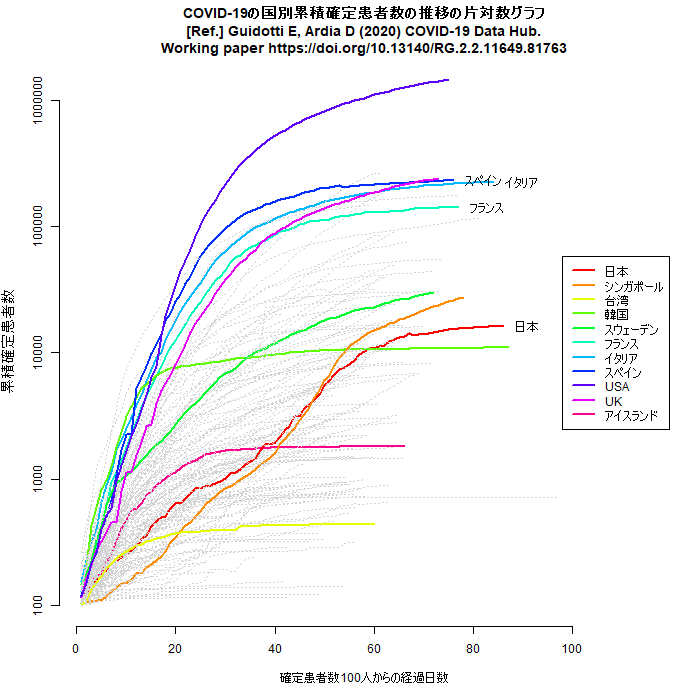

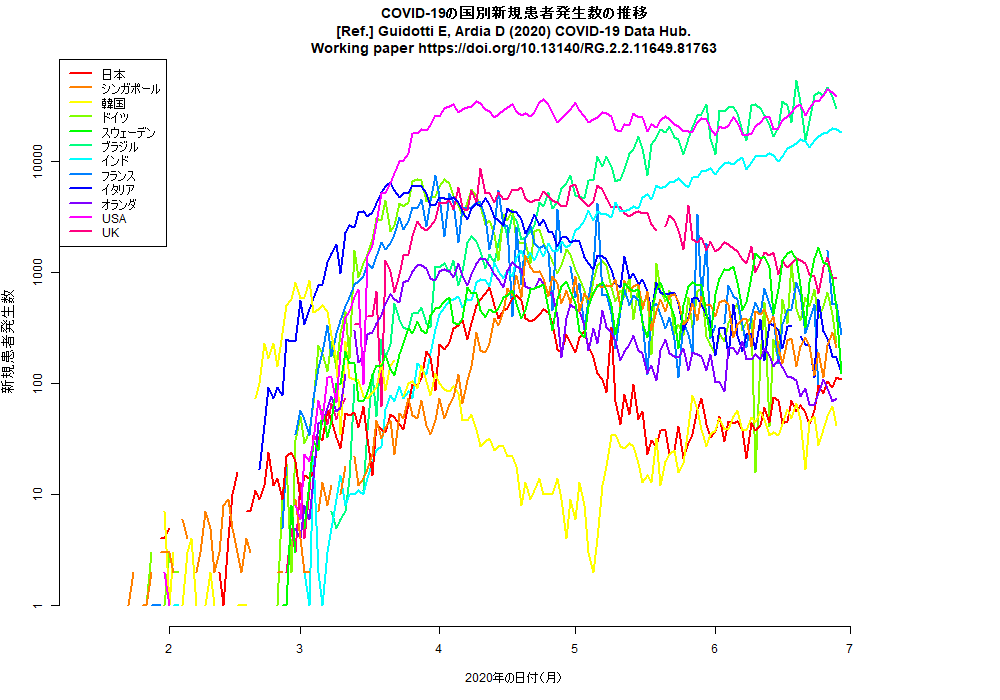

- COVID-19 Data Hub(そのデータを簡単に使えるRのCOVID19パッケージの使い方の説明,サンプルコード,国名コードは学振のサイトの表参照→ただし、2022年秋で更新が止まってしまった)

- ●政策比較:CoronaNet(参考:Nature Human Behaviorの論文)

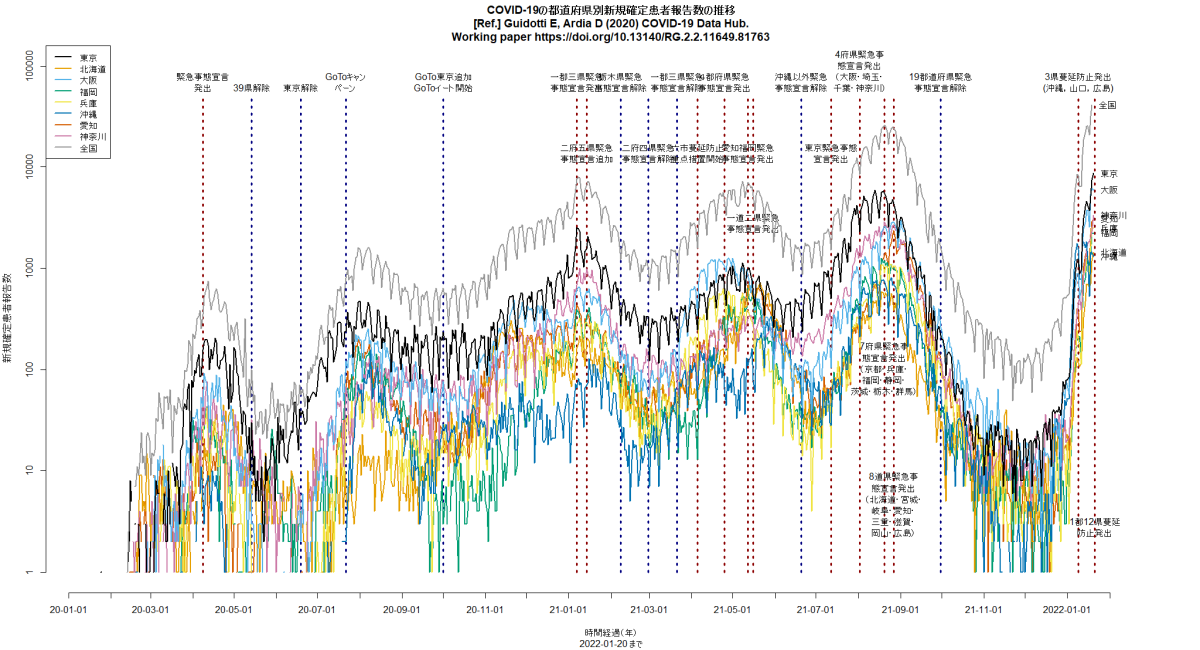

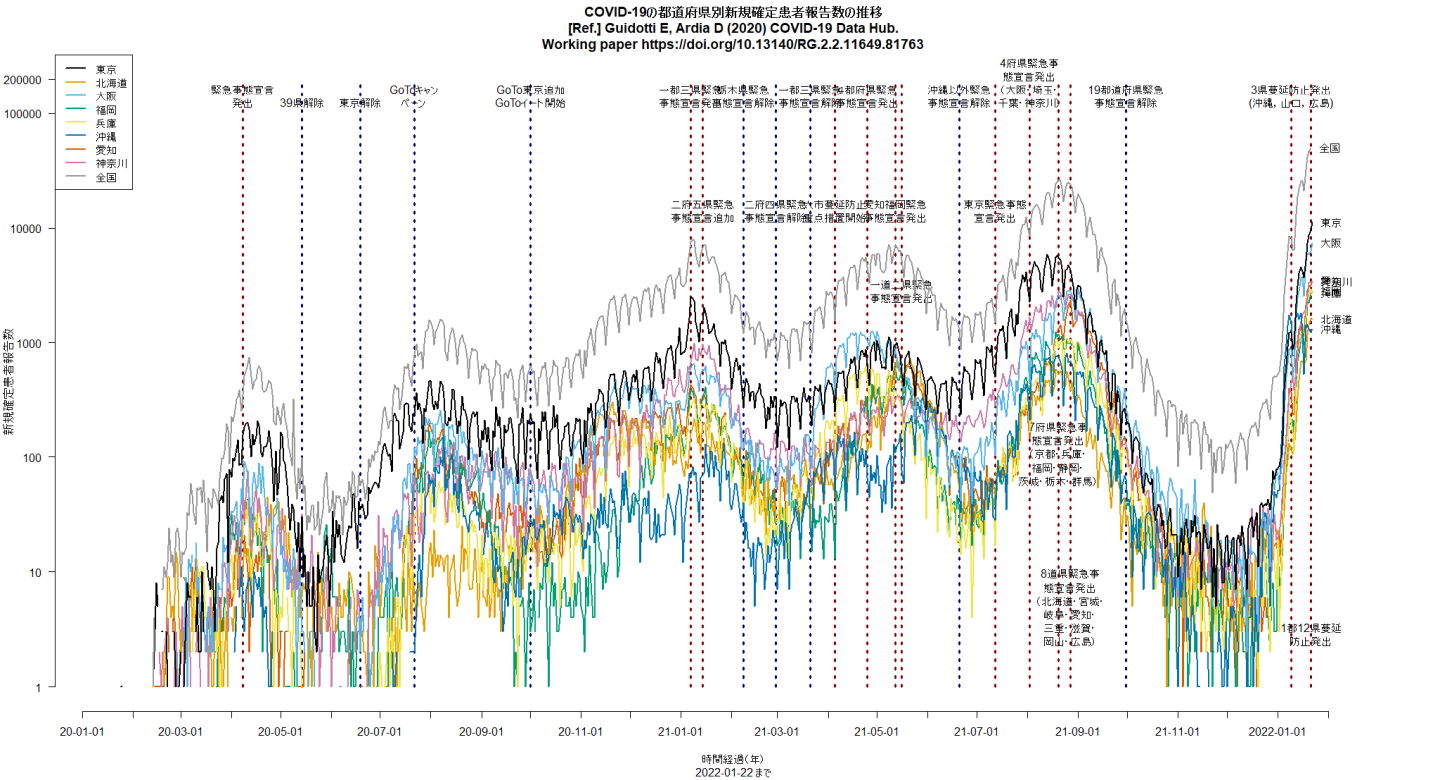

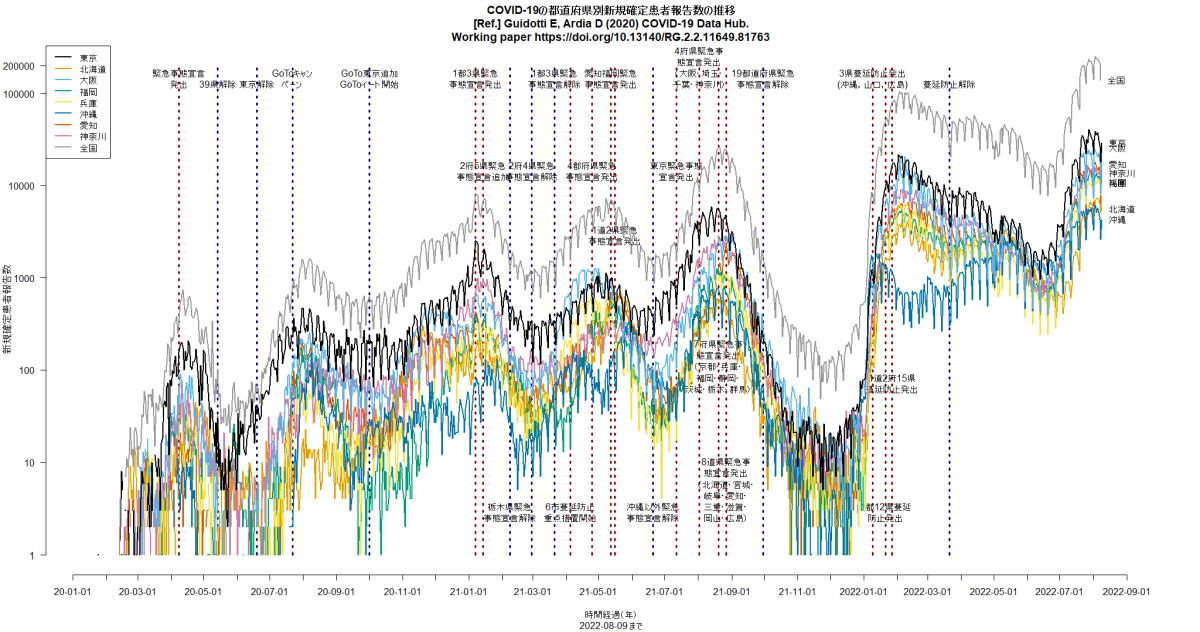

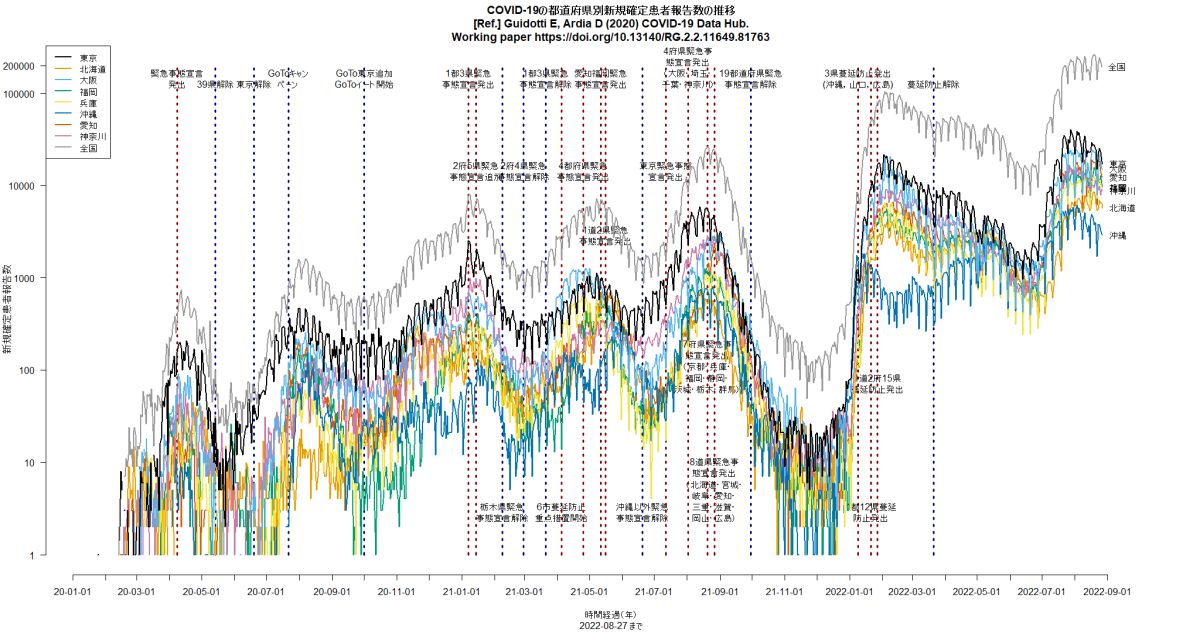

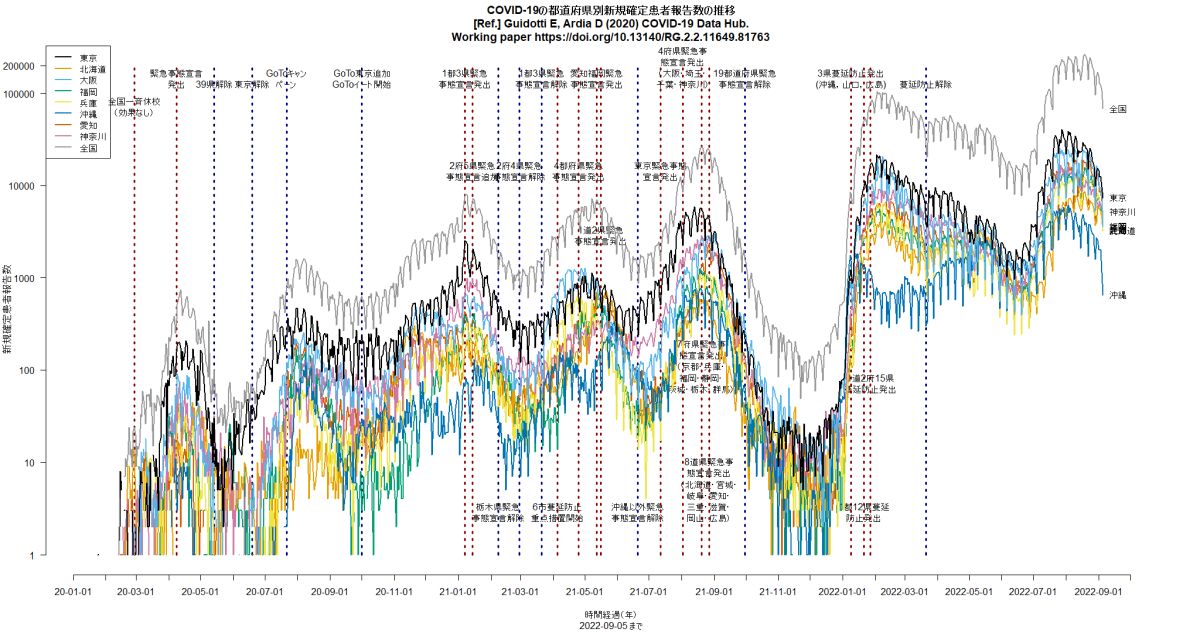

- ■国内の状況

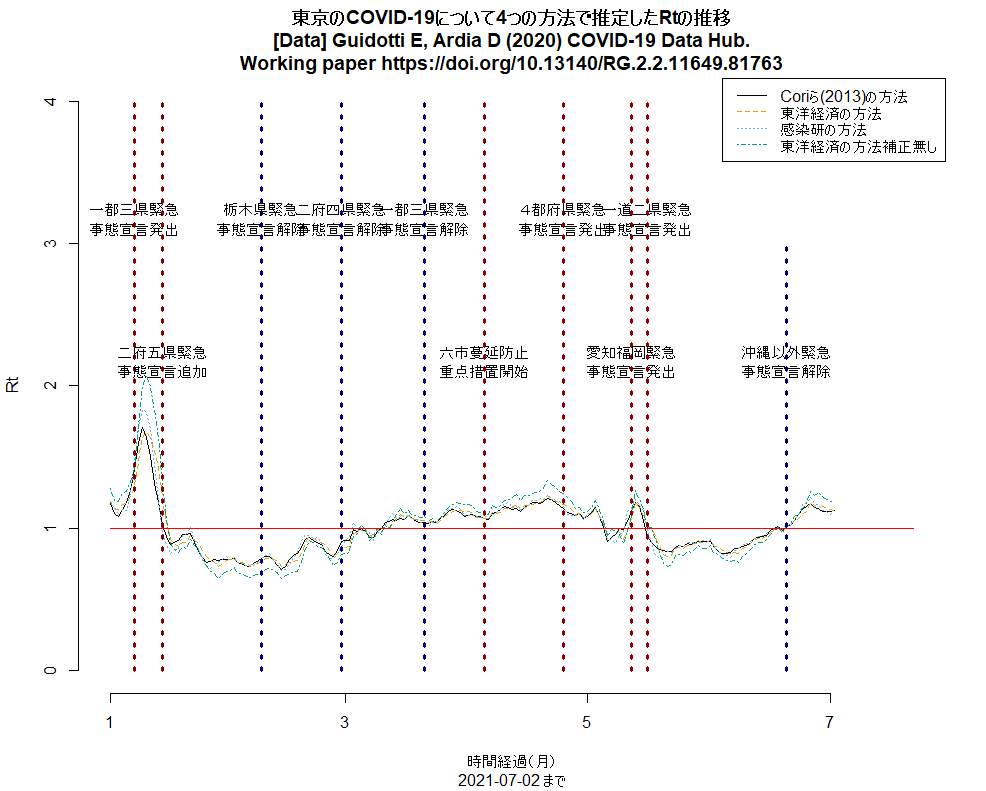

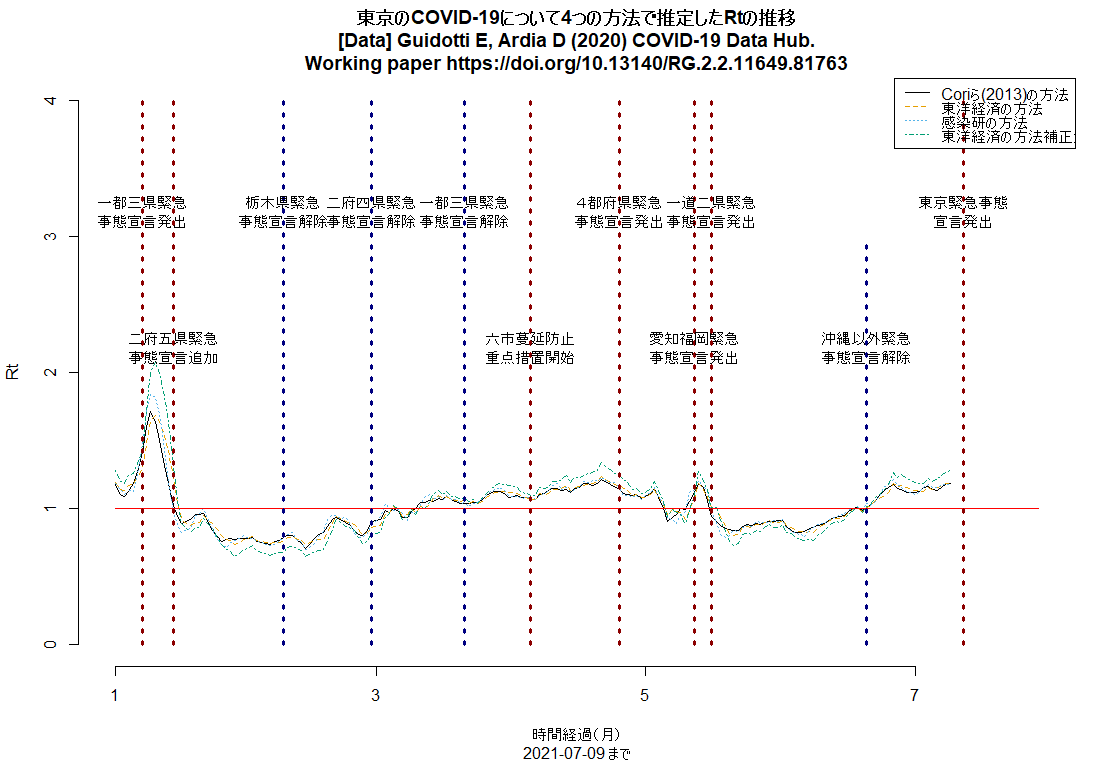

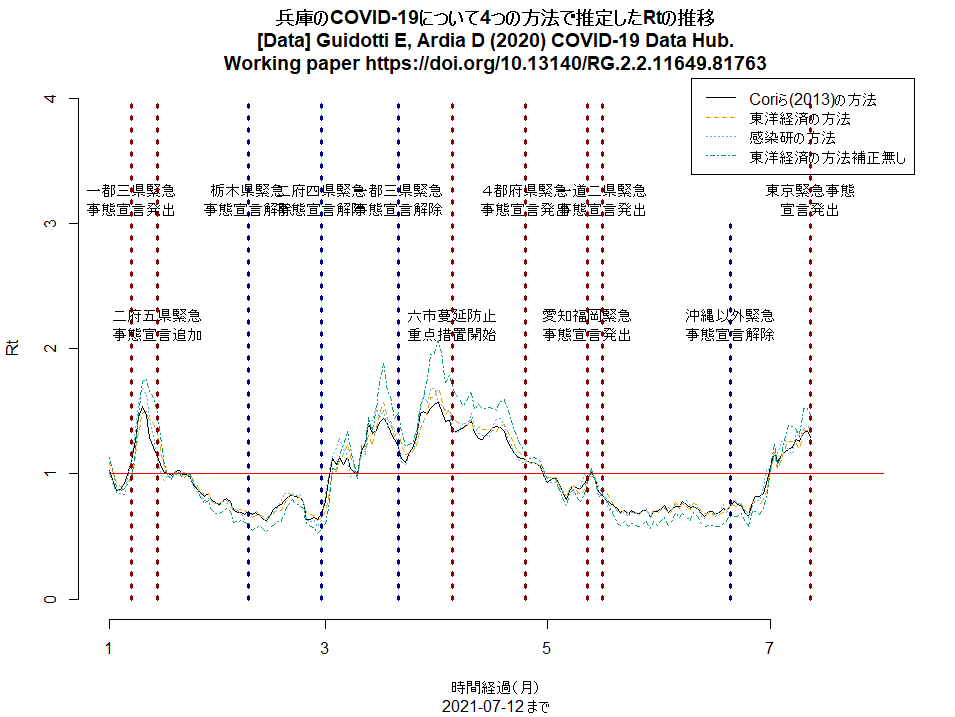

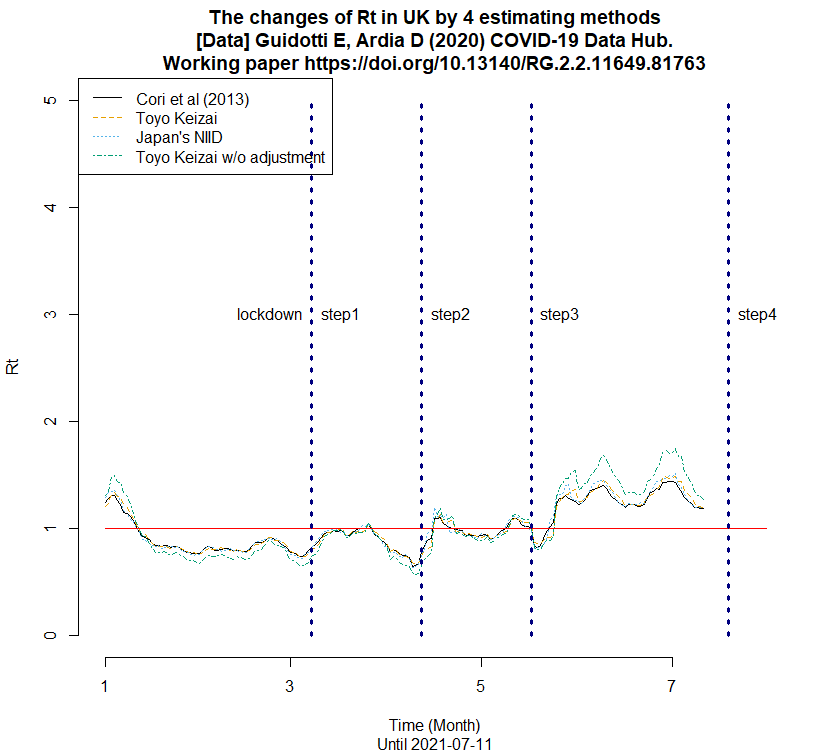

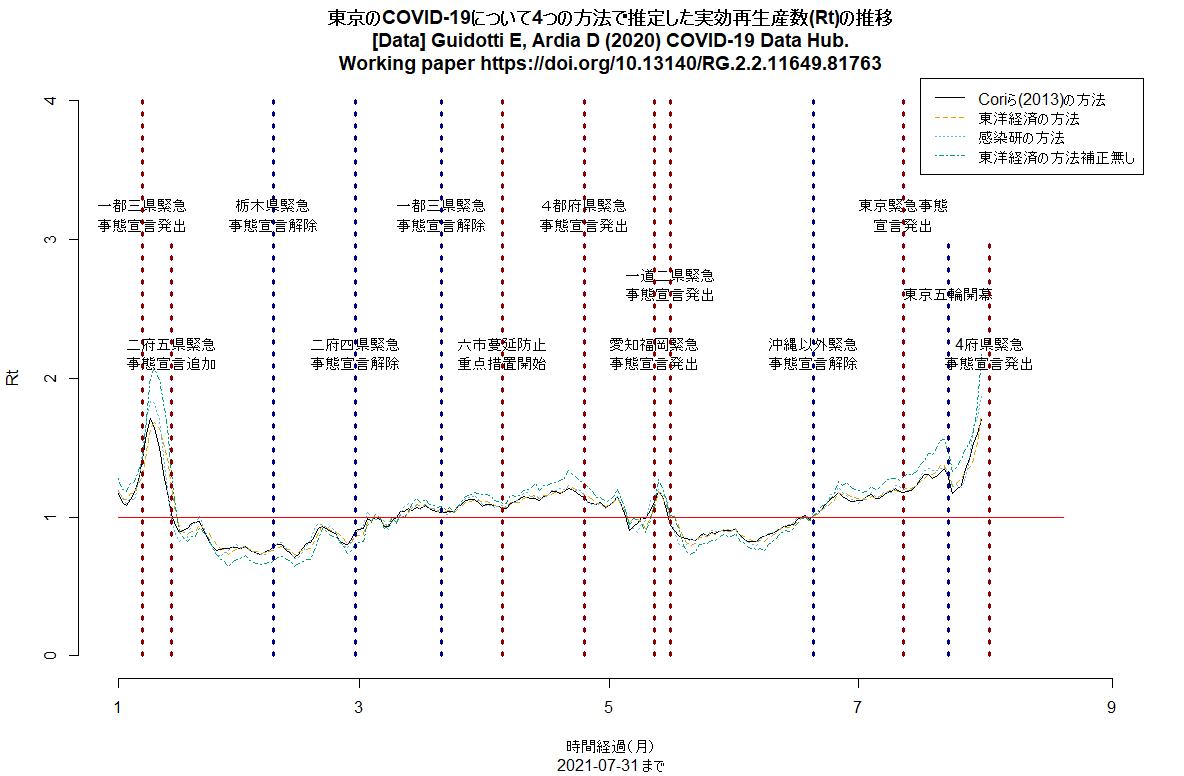

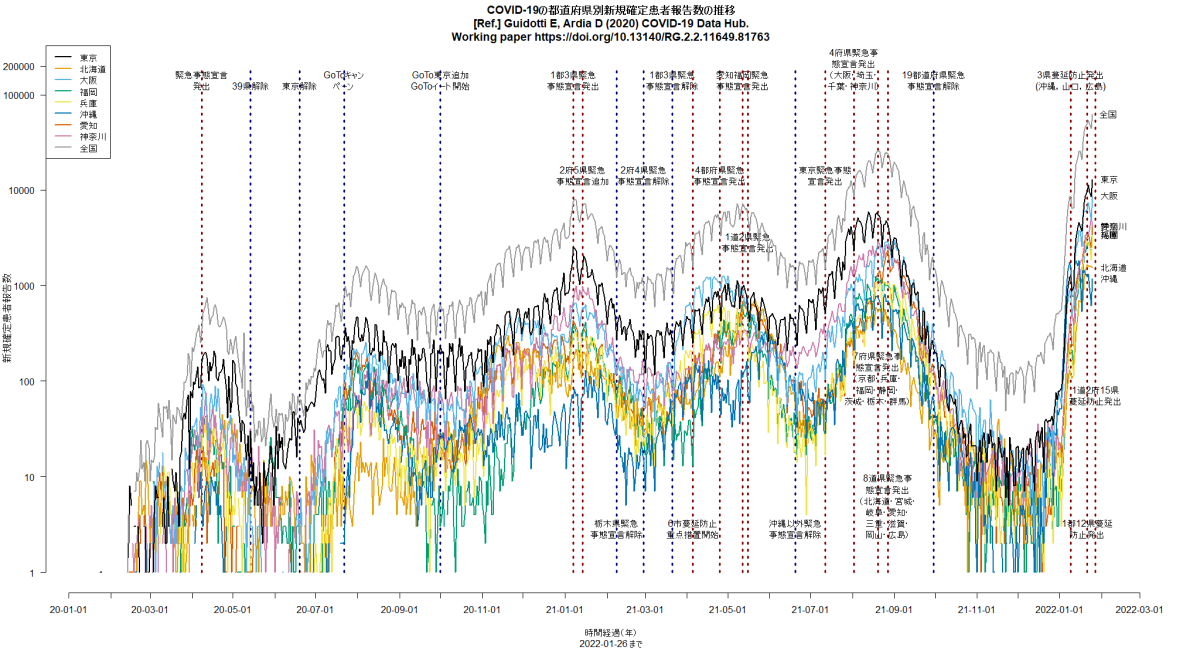

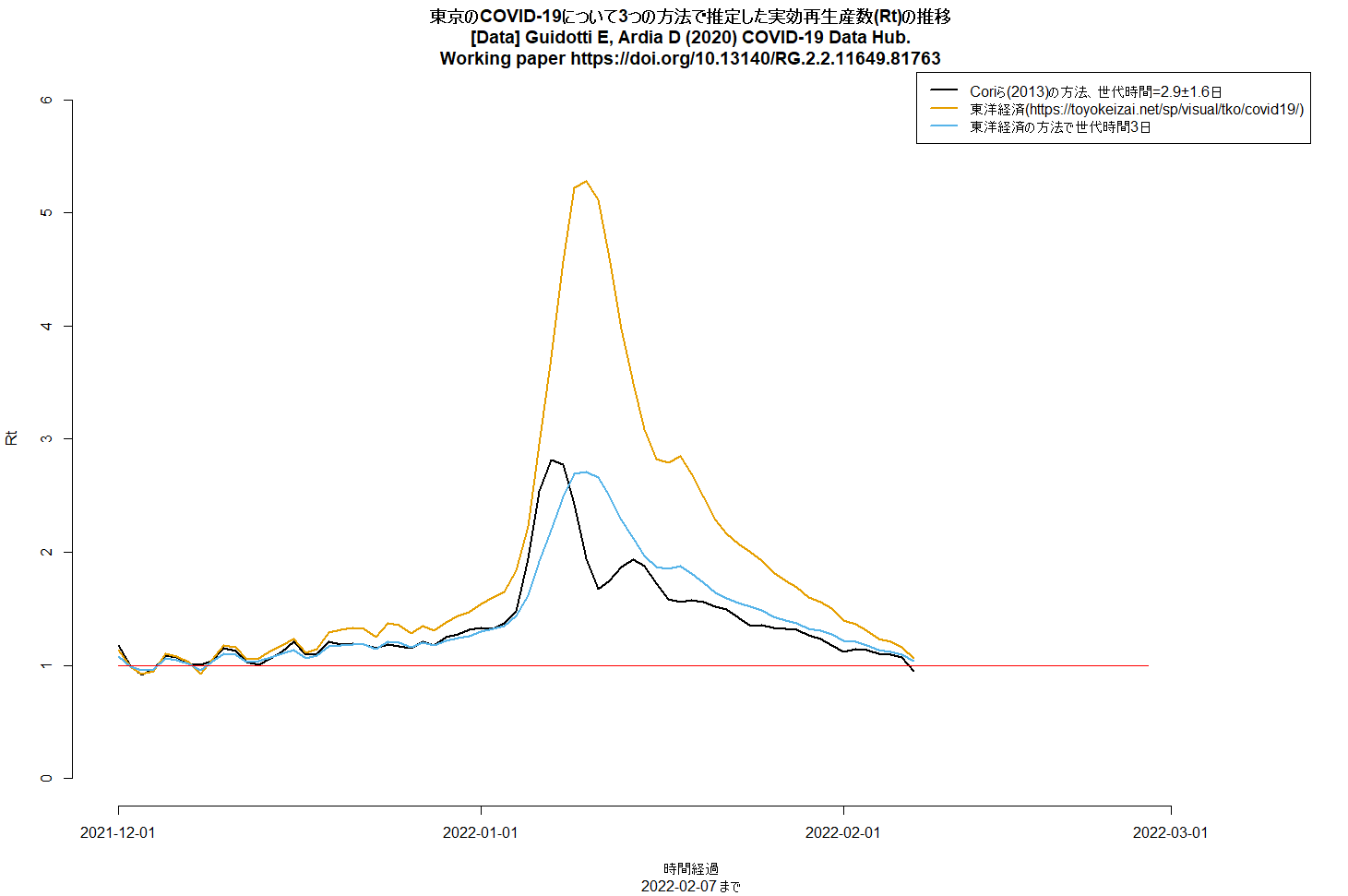

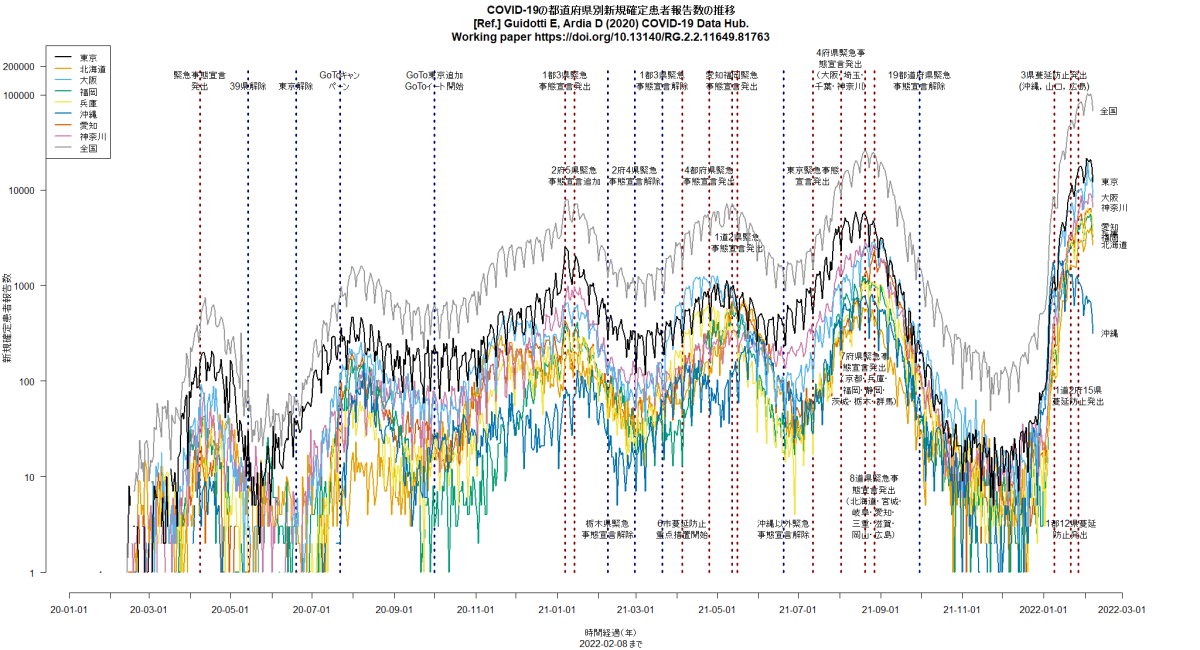

- ●東洋経済の特設ページが見やすいと思う。簡易的な方法とされているが,西浦さんのモデルと監修に基づく実効再生産数(Rt)が推定され,報告されている。

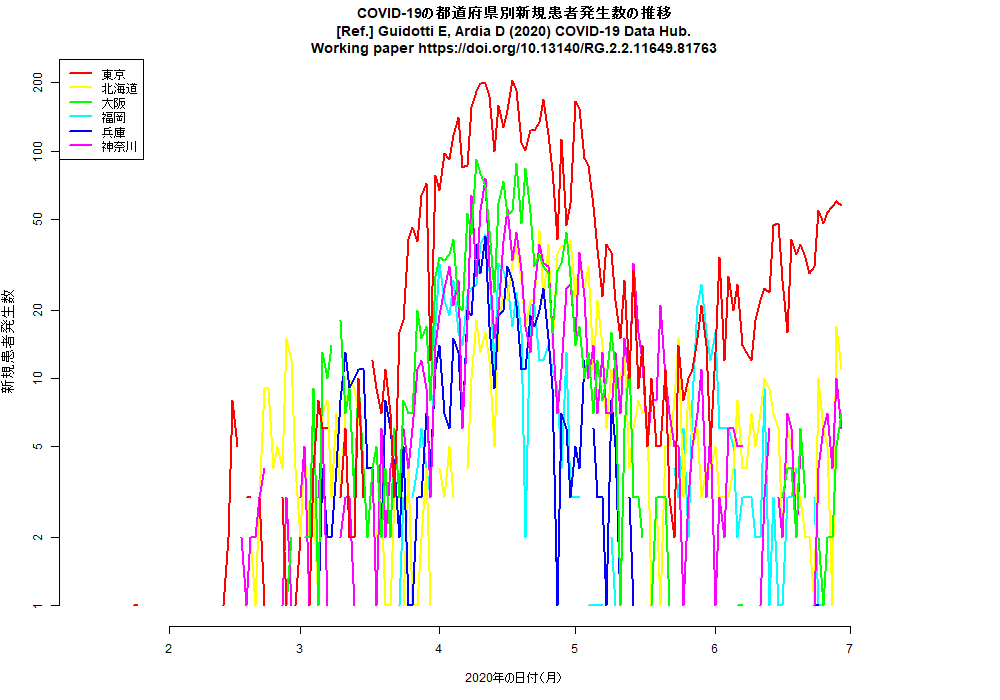

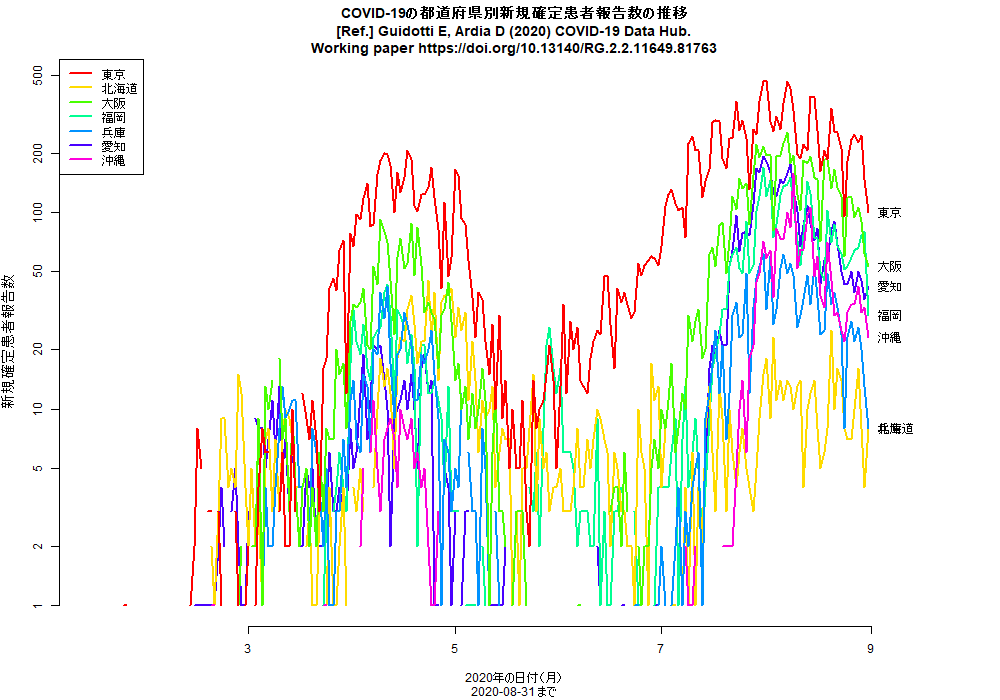

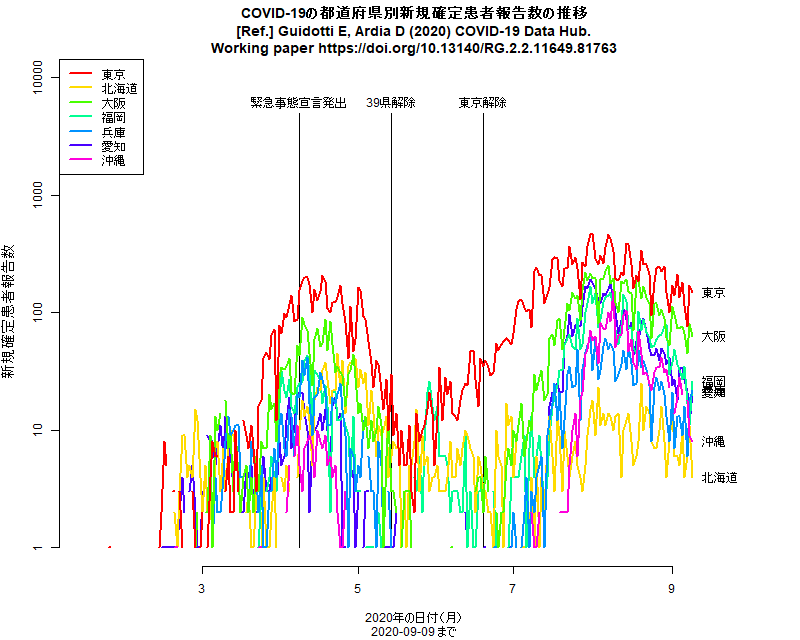

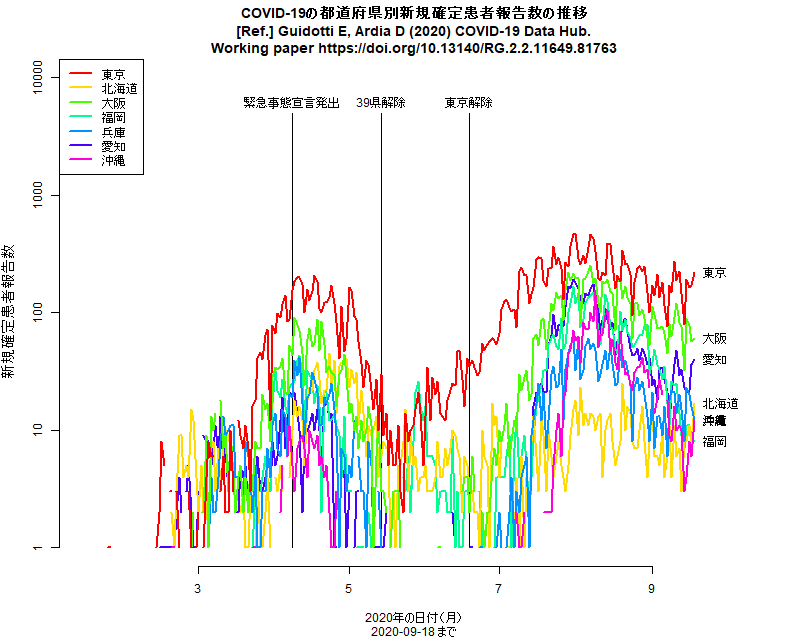

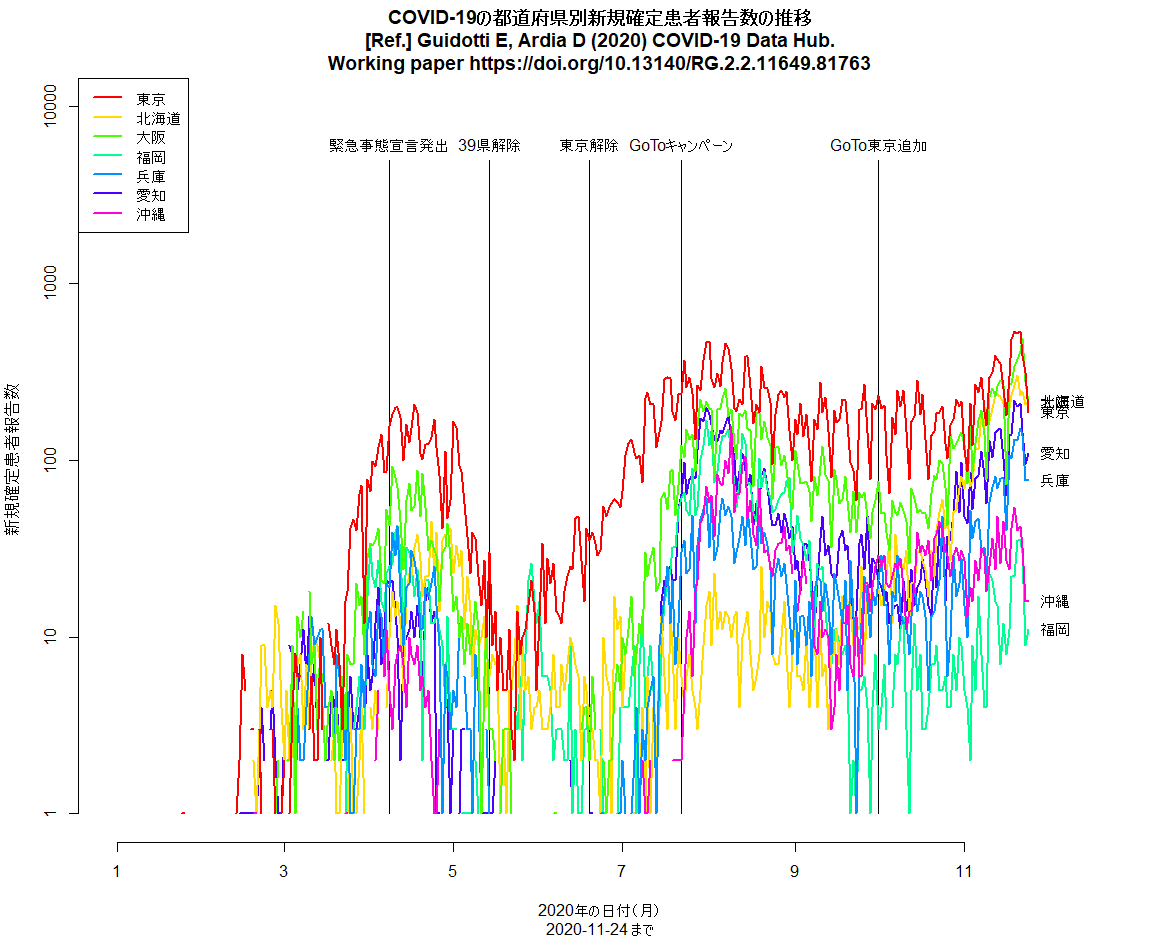

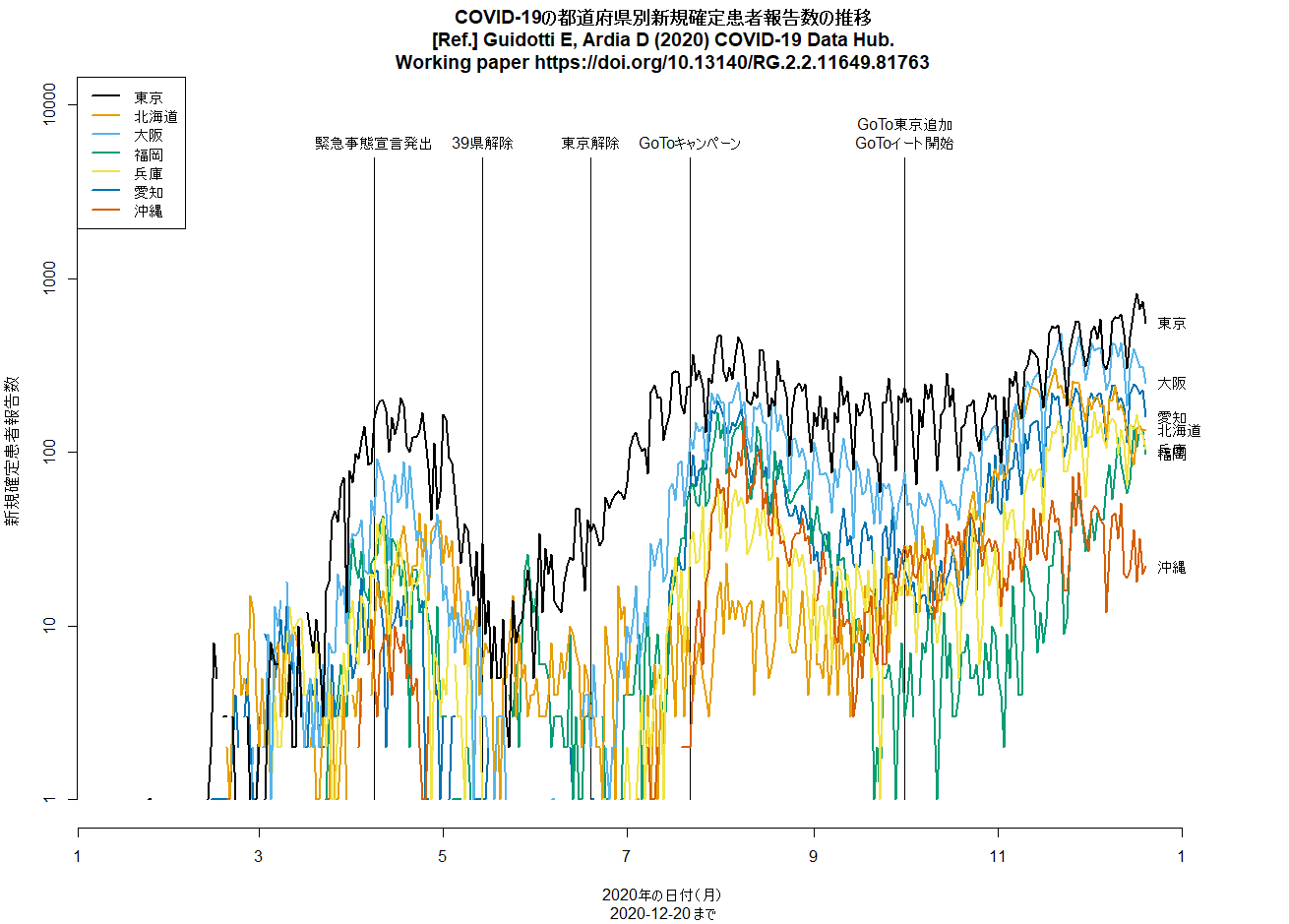

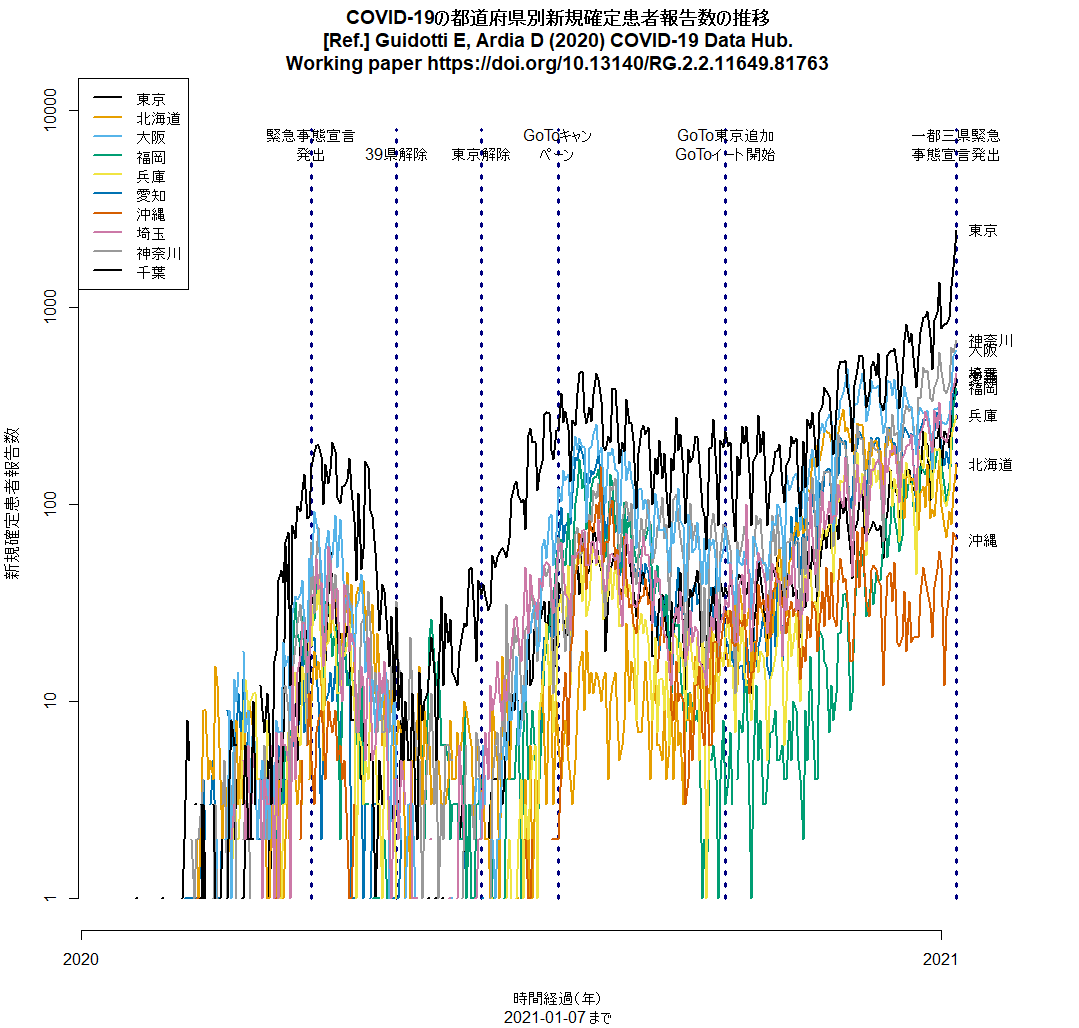

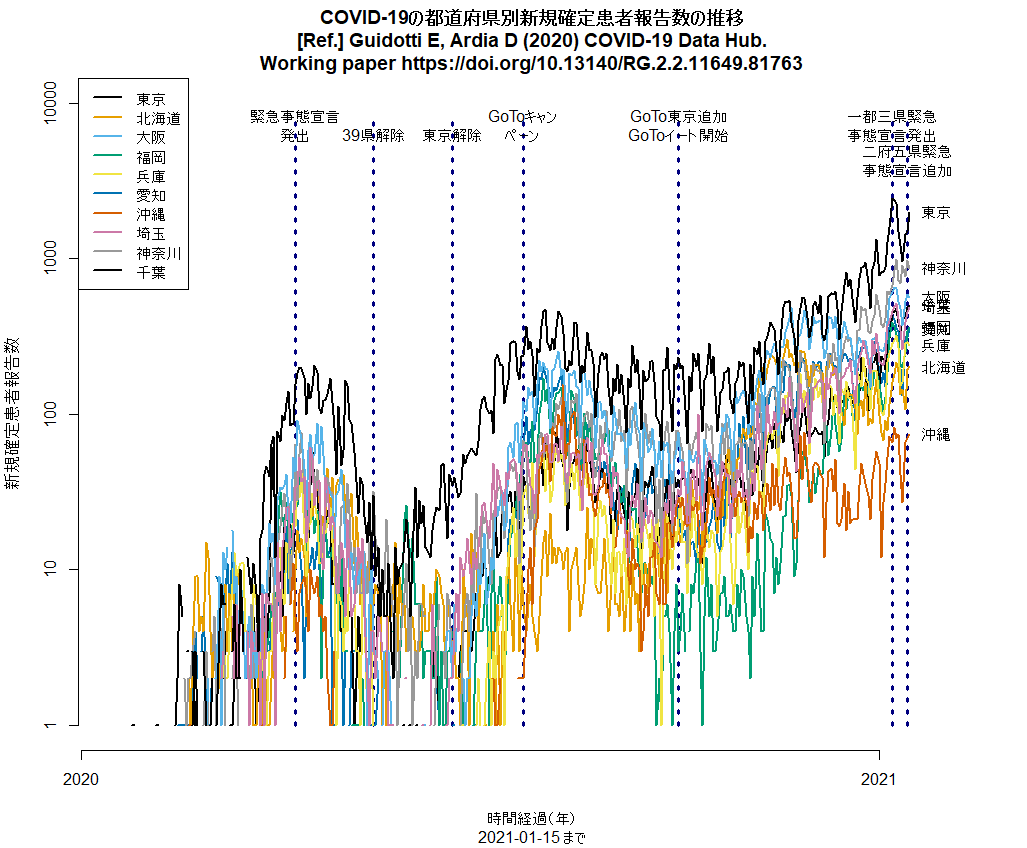

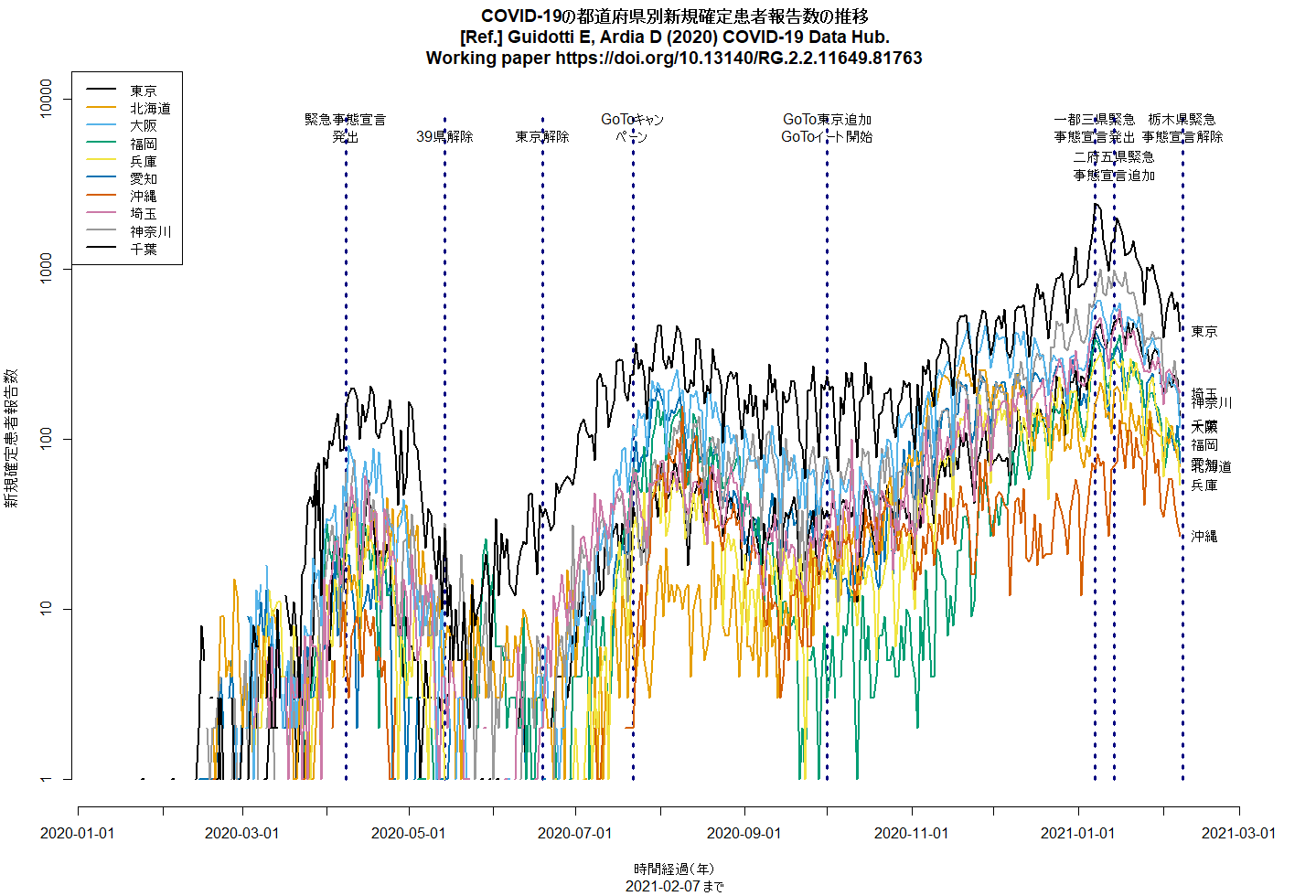

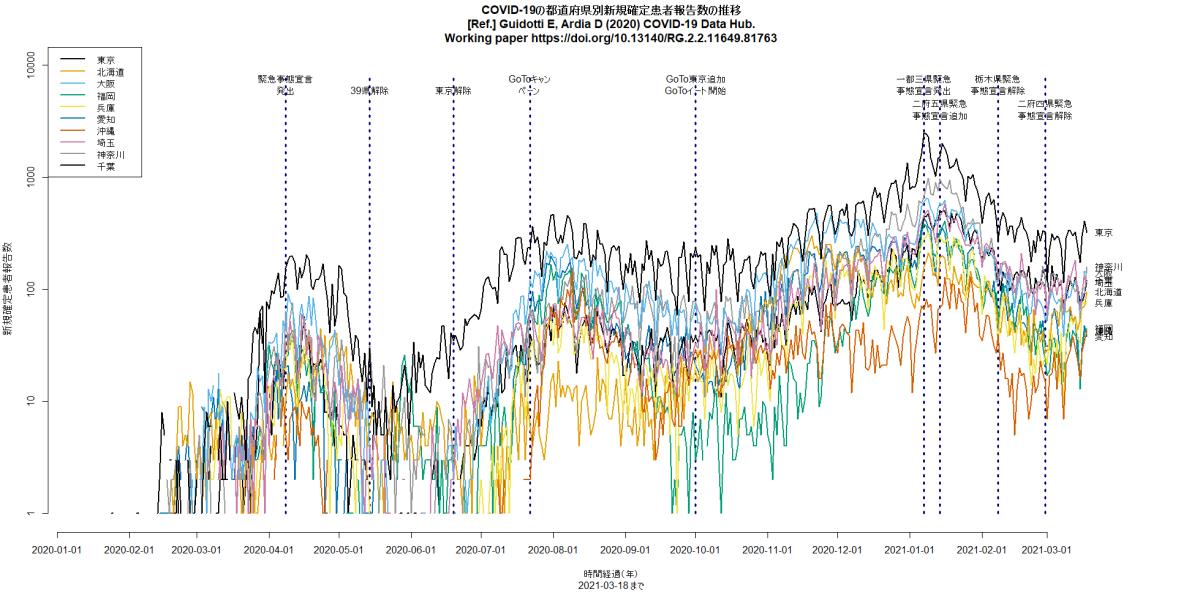

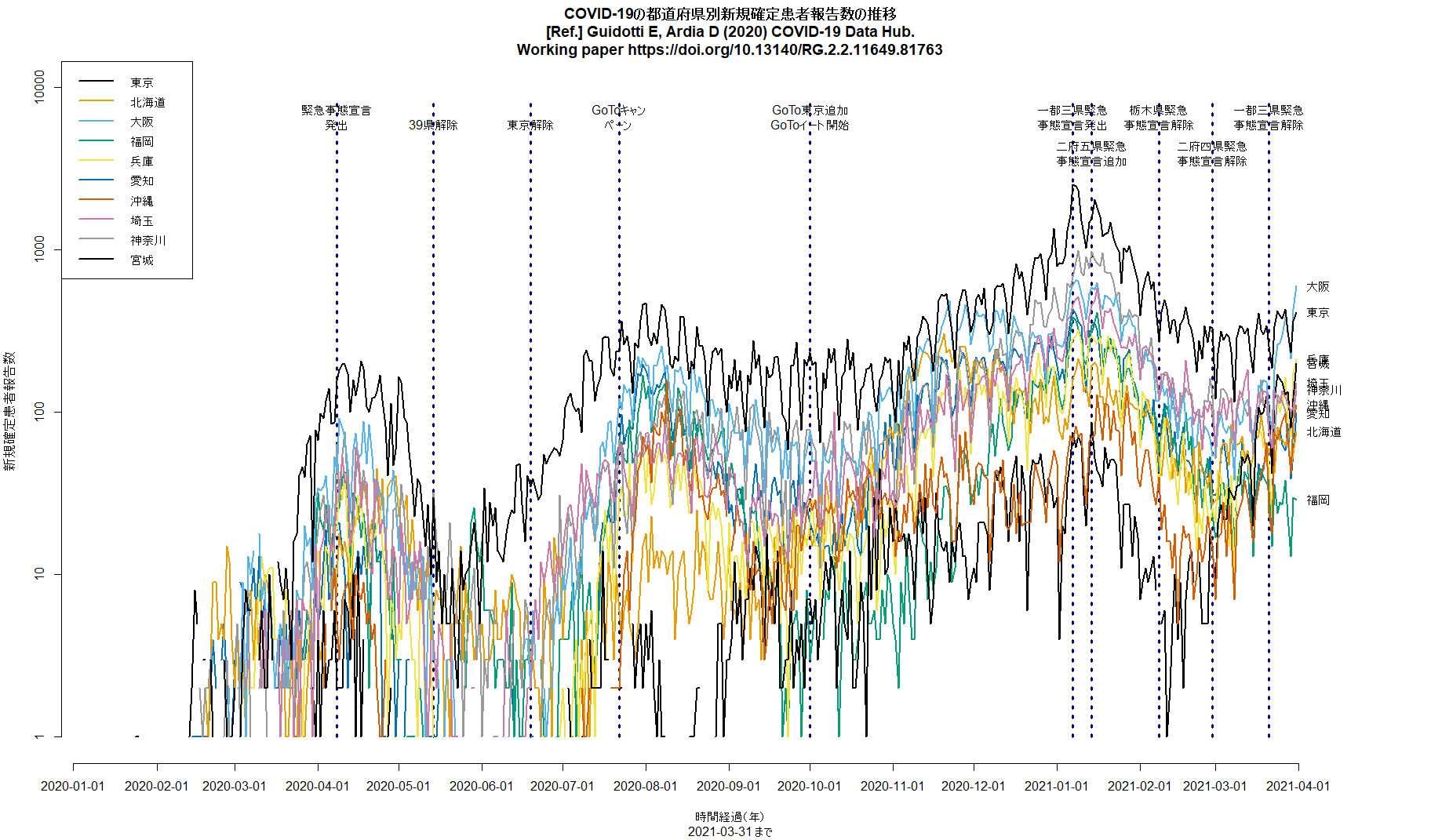

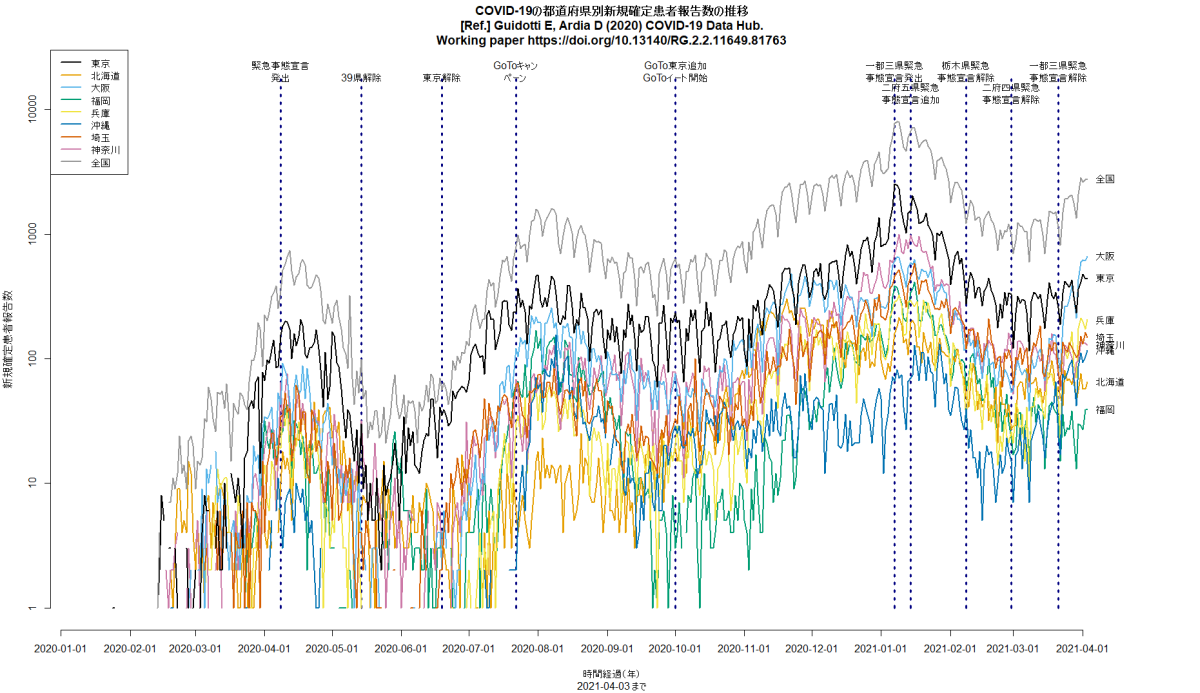

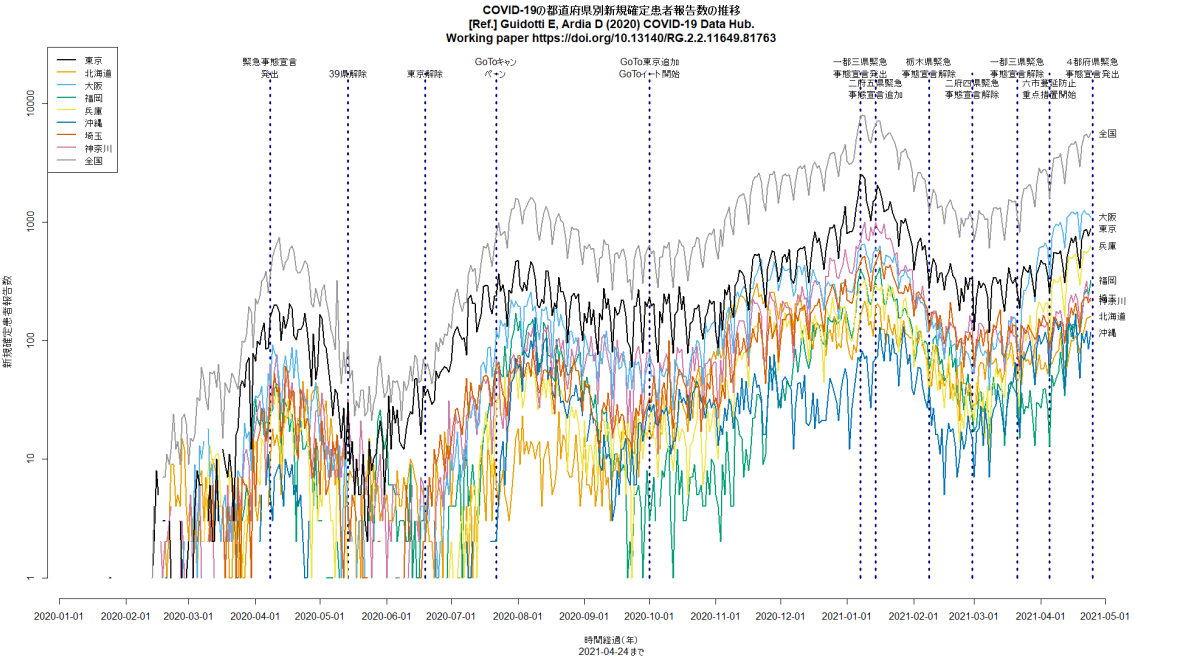

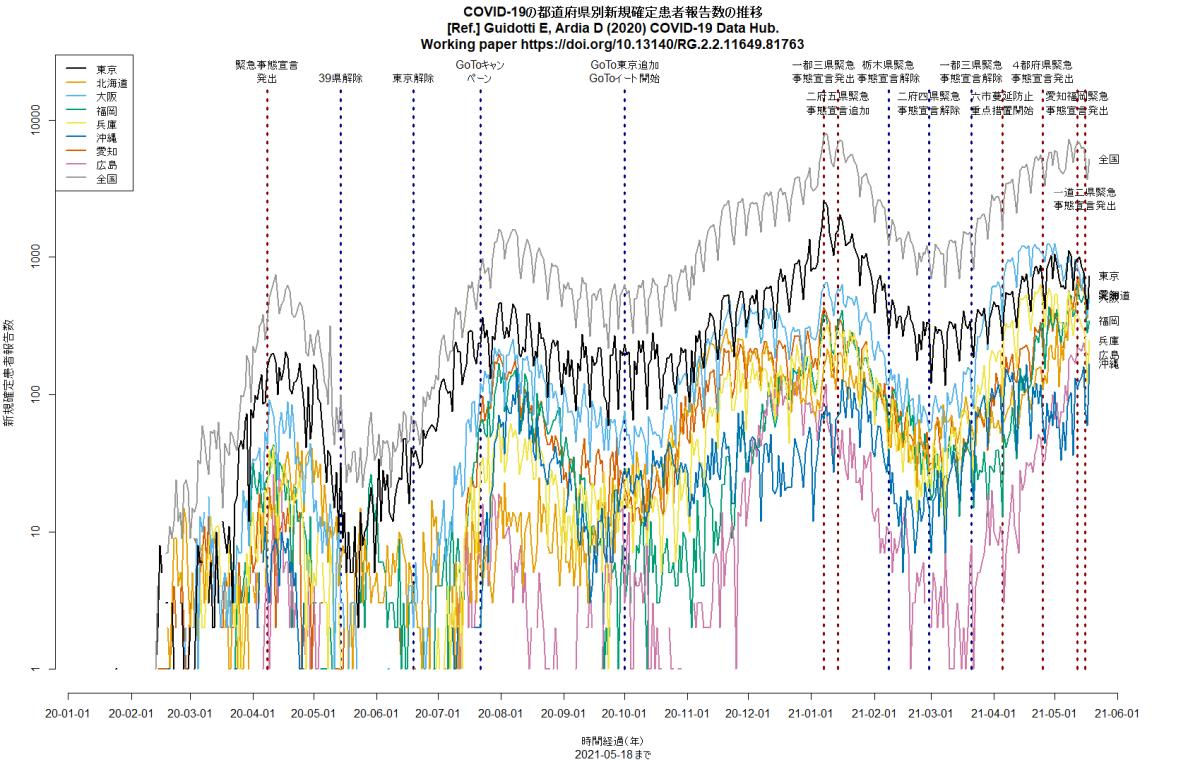

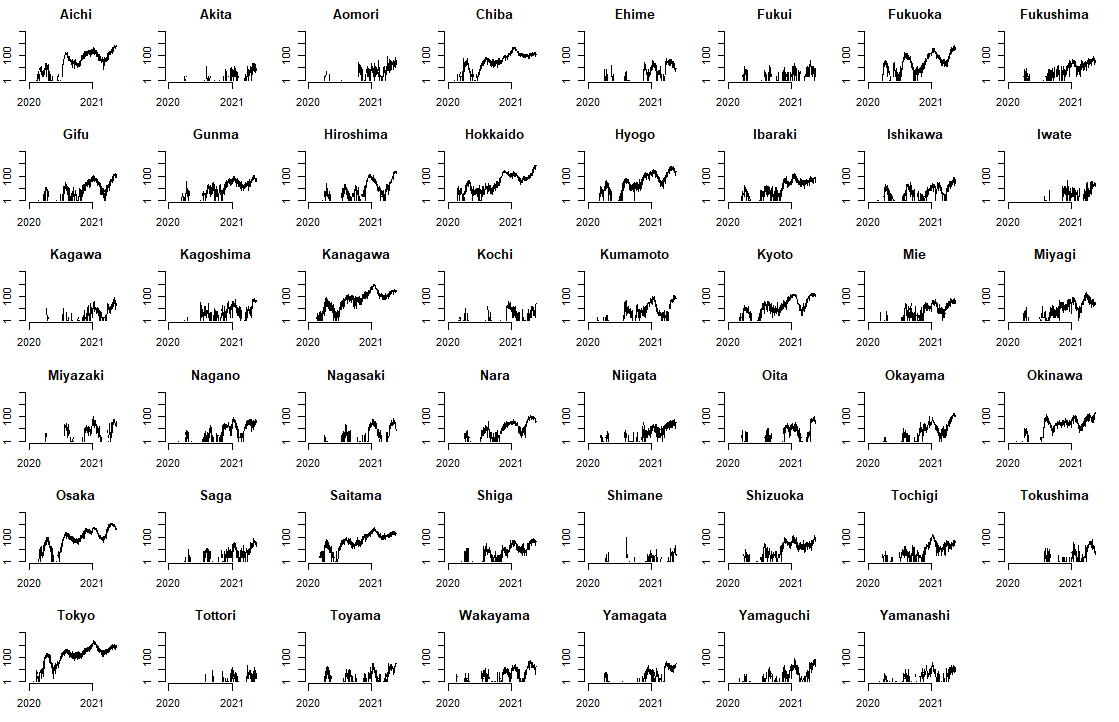

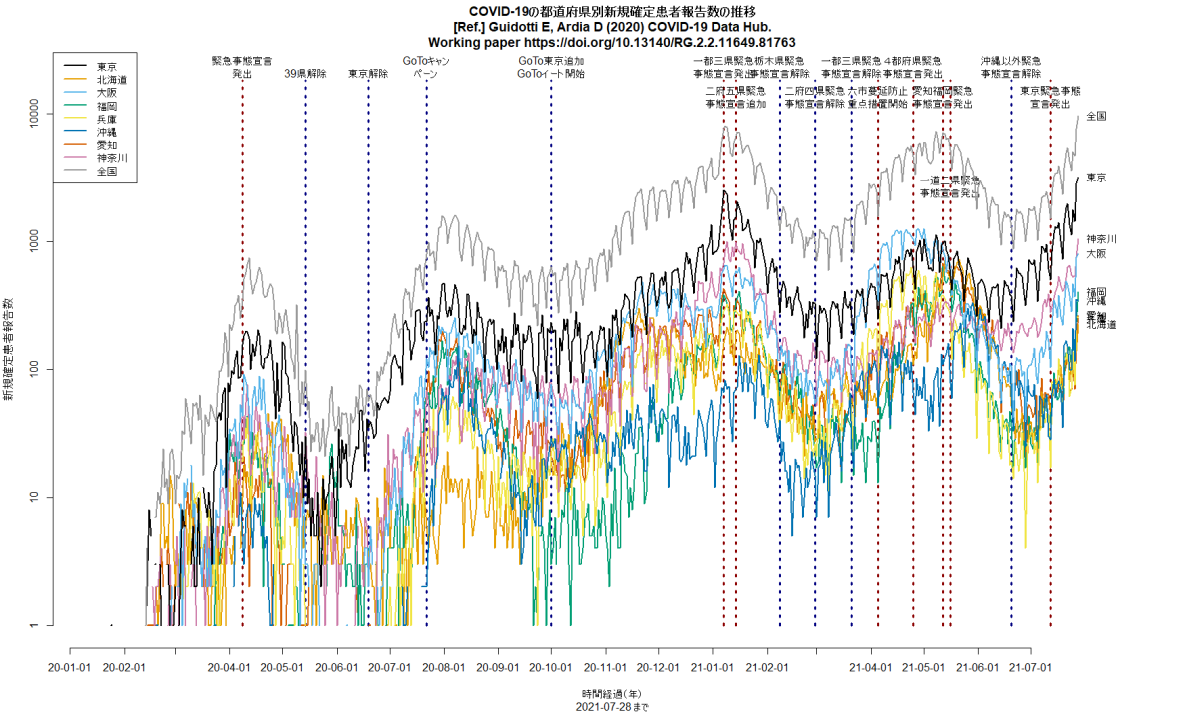

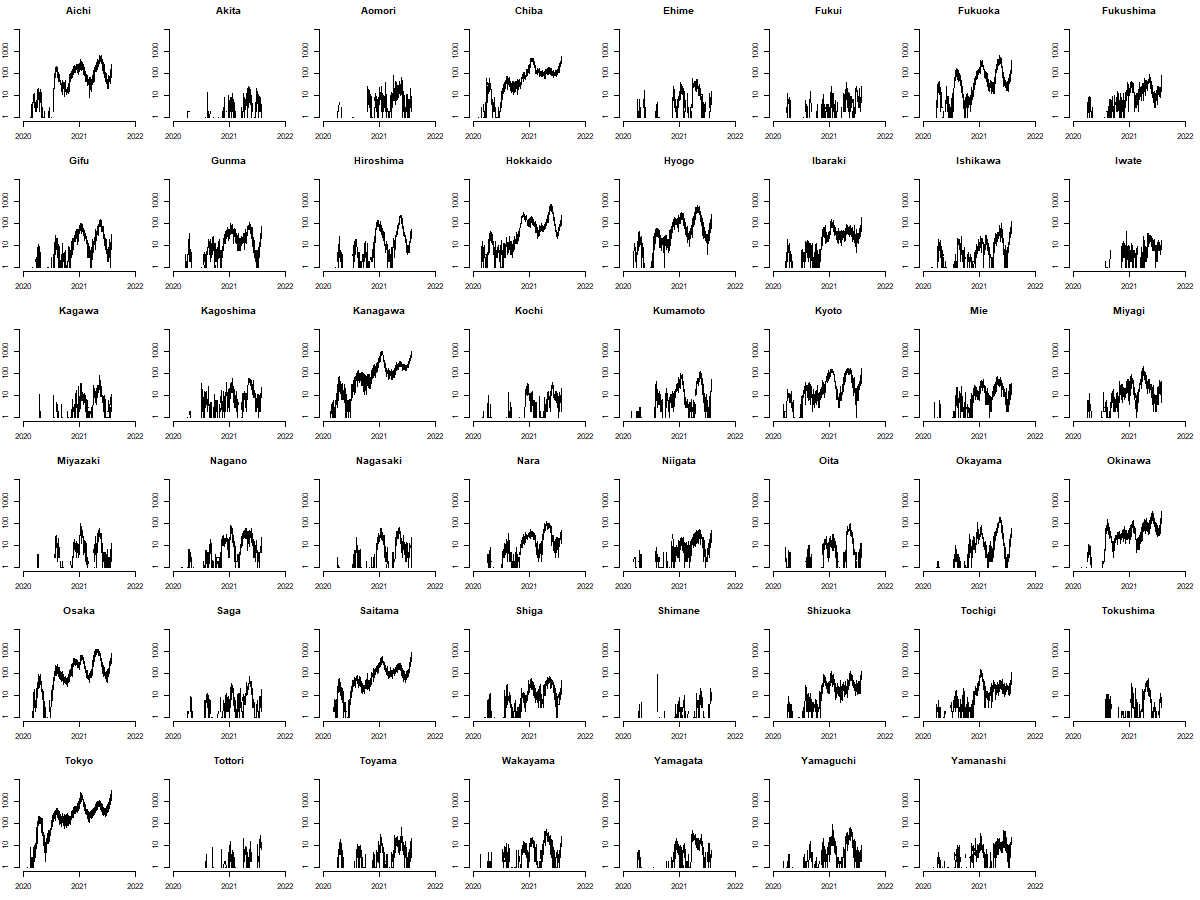

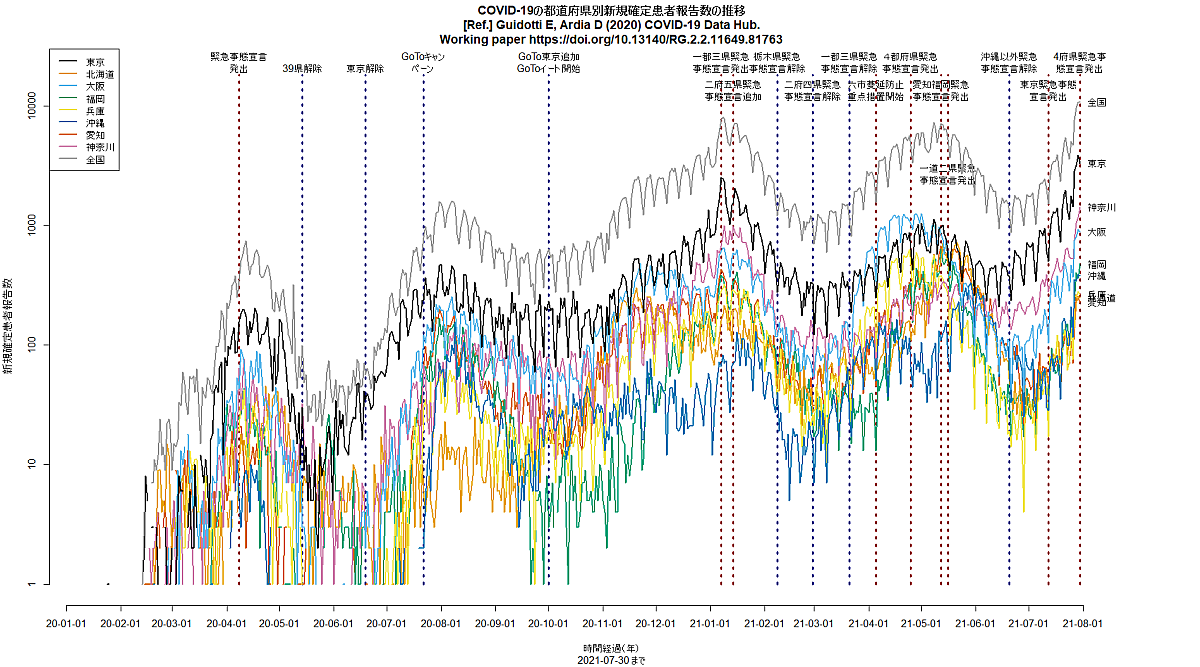

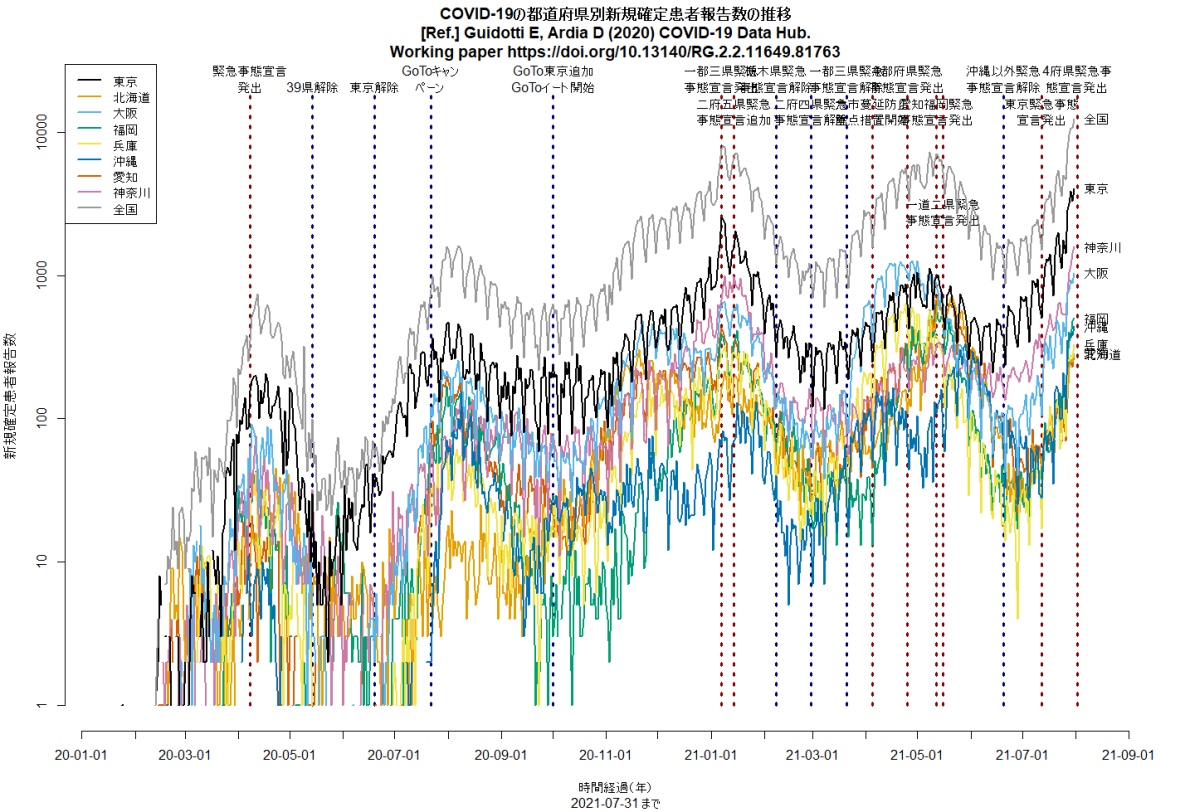

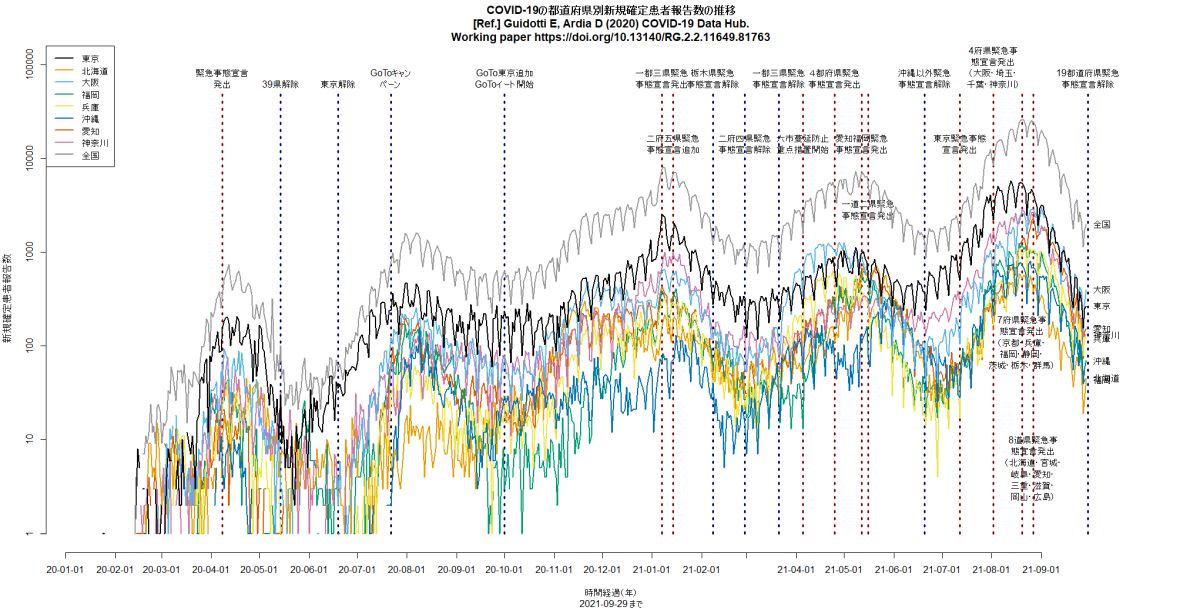

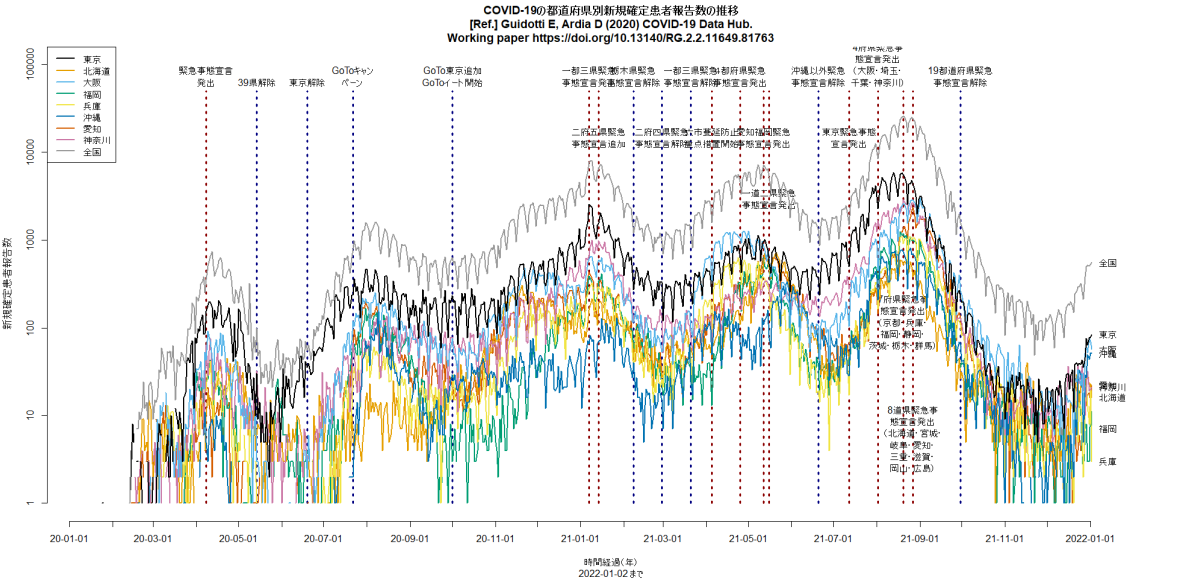

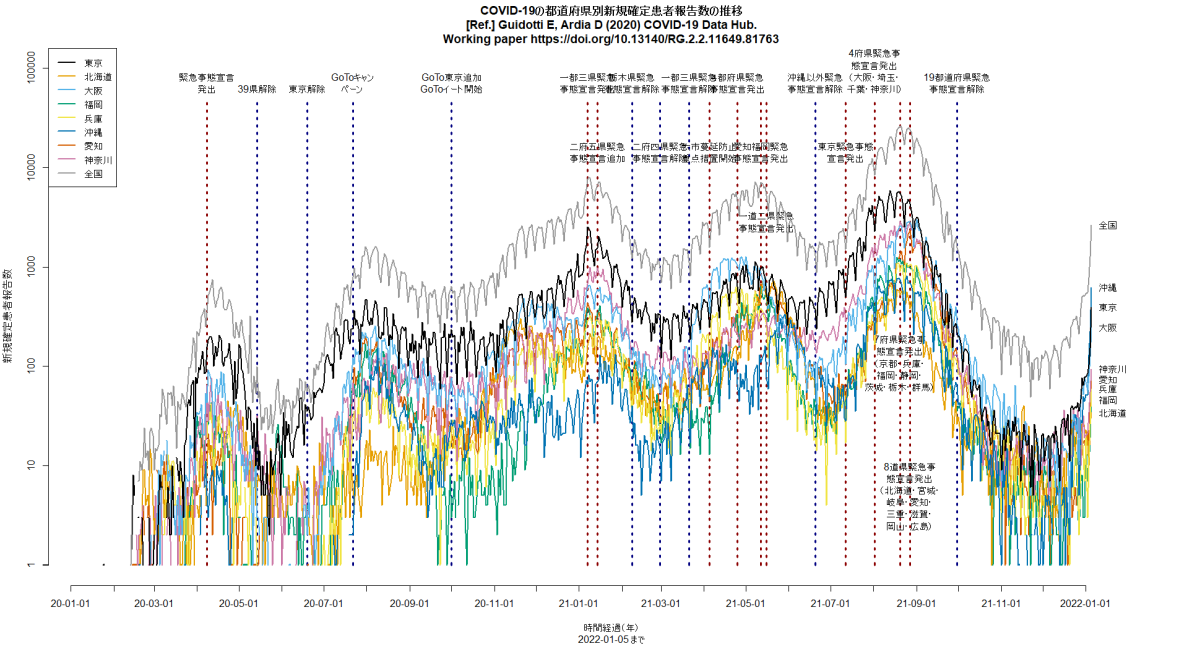

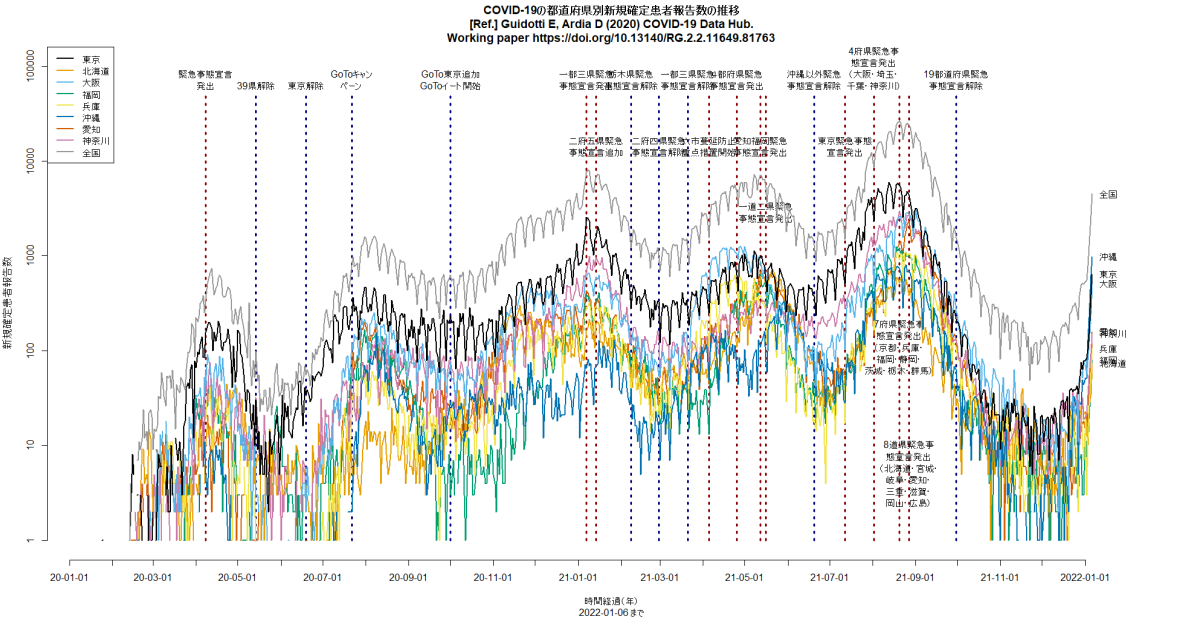

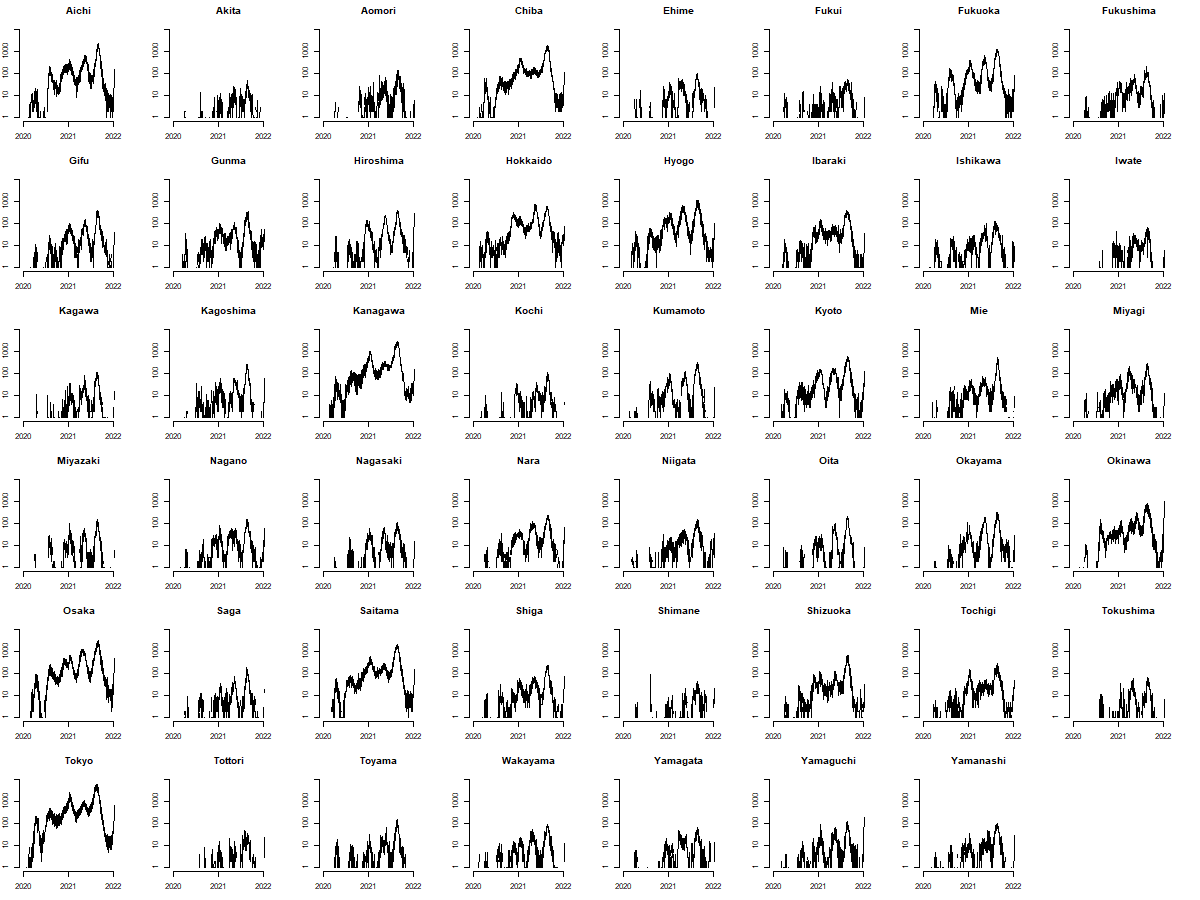

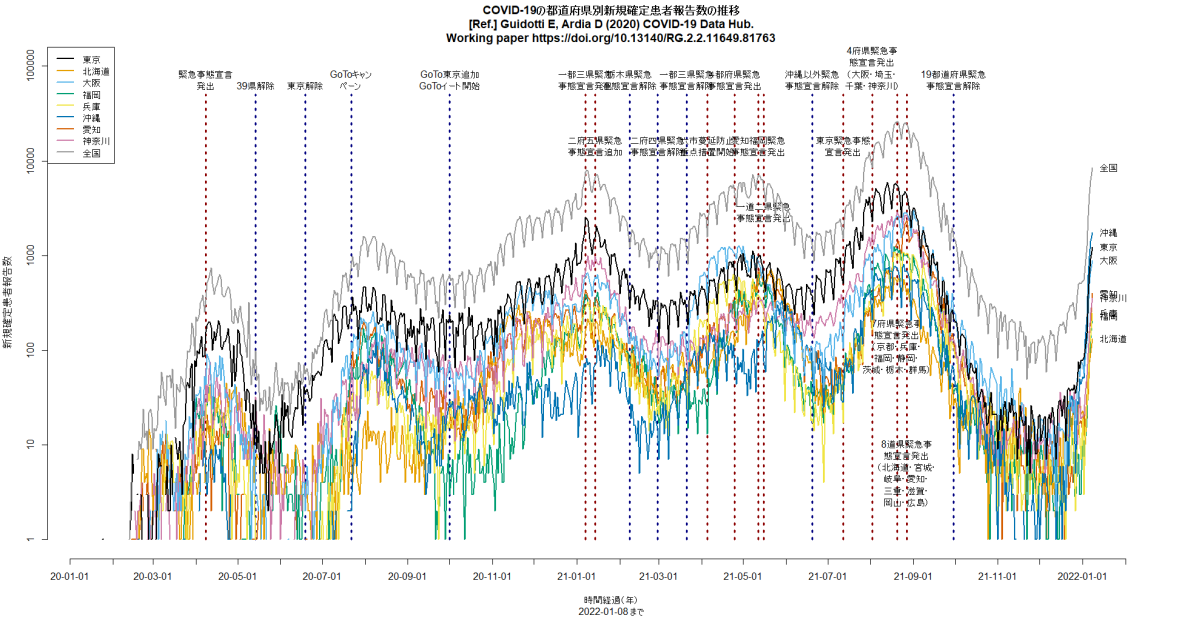

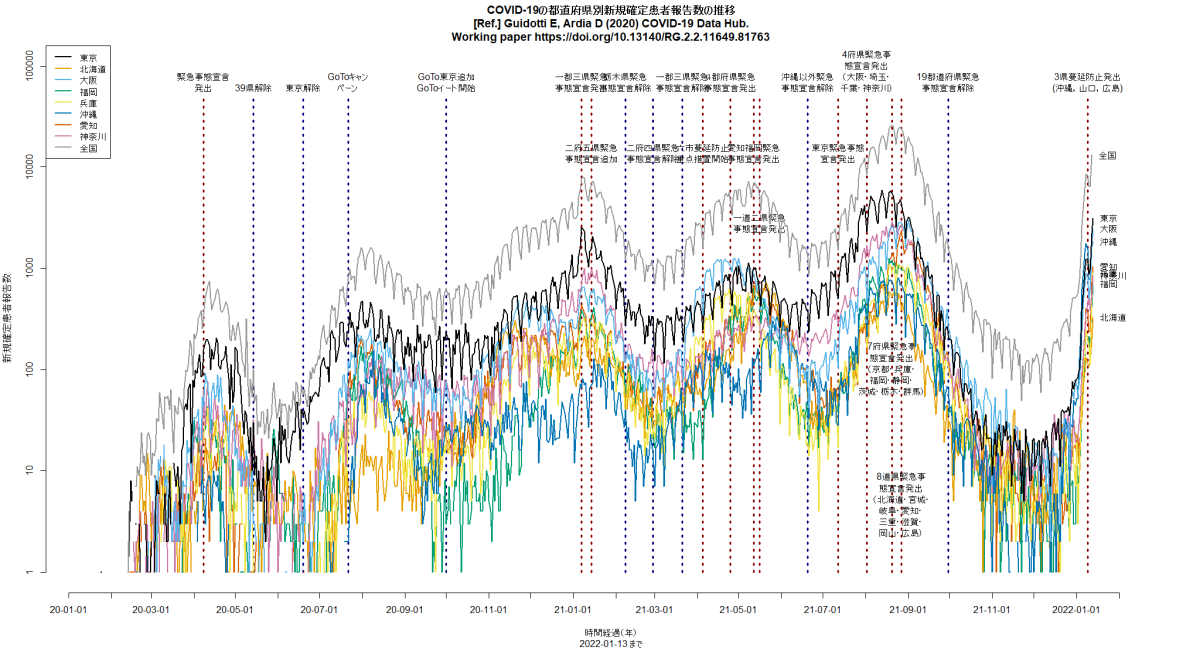

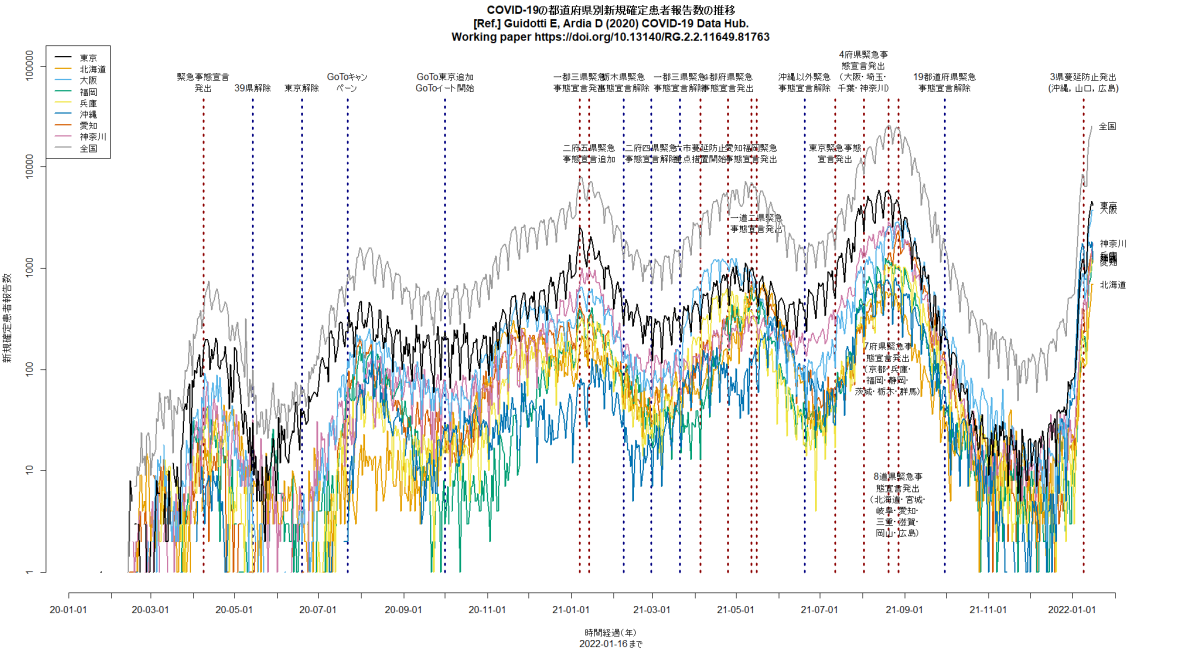

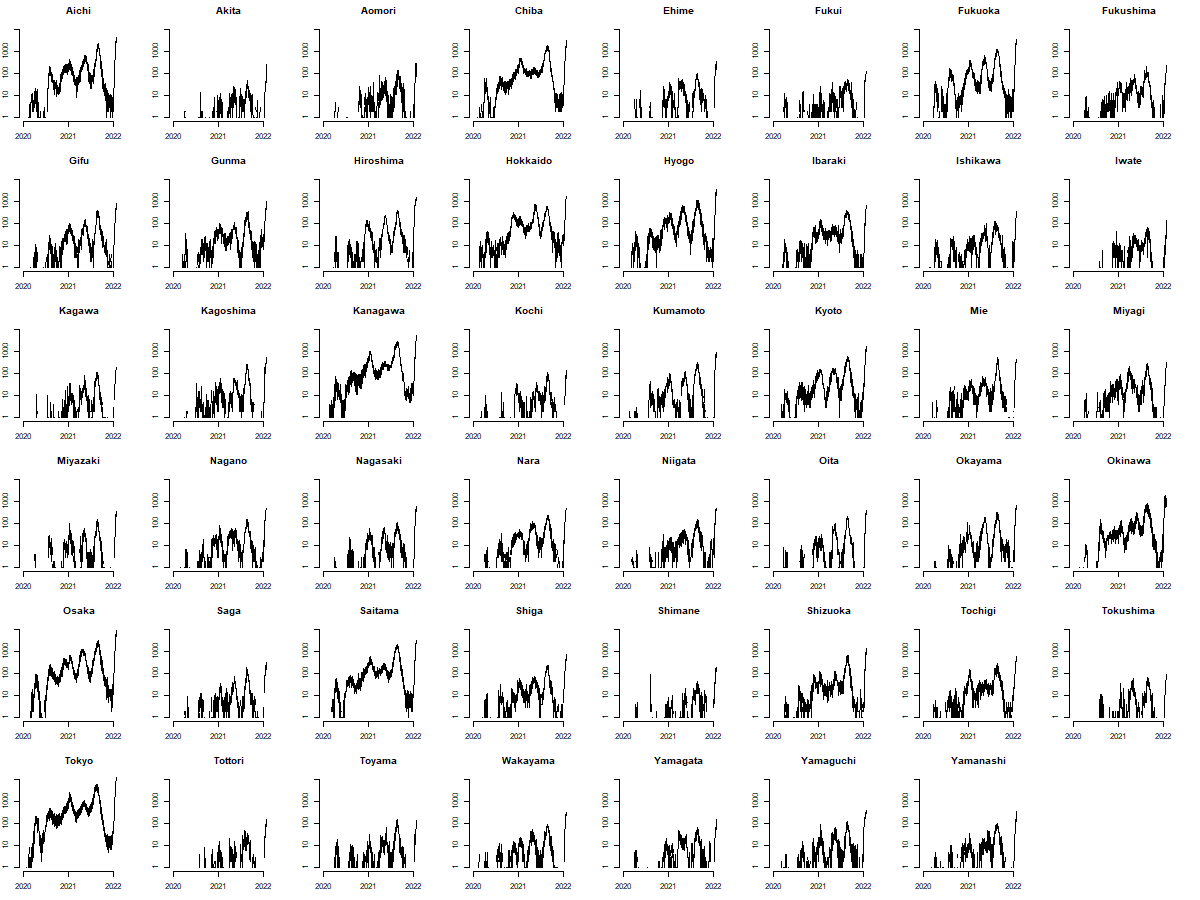

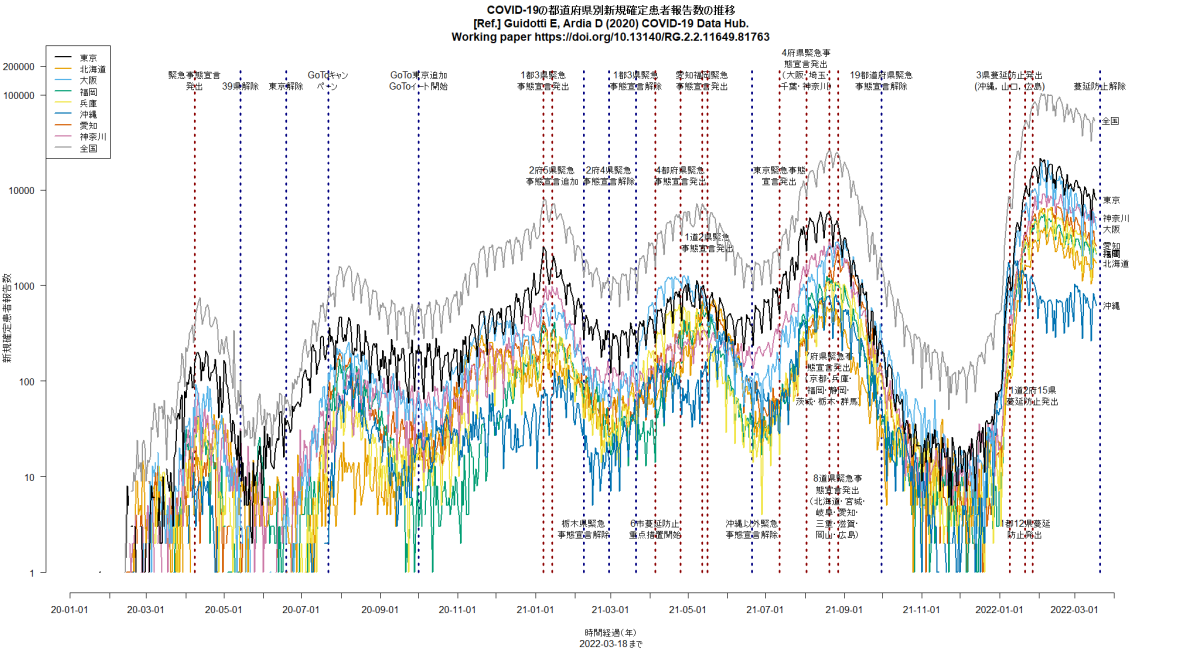

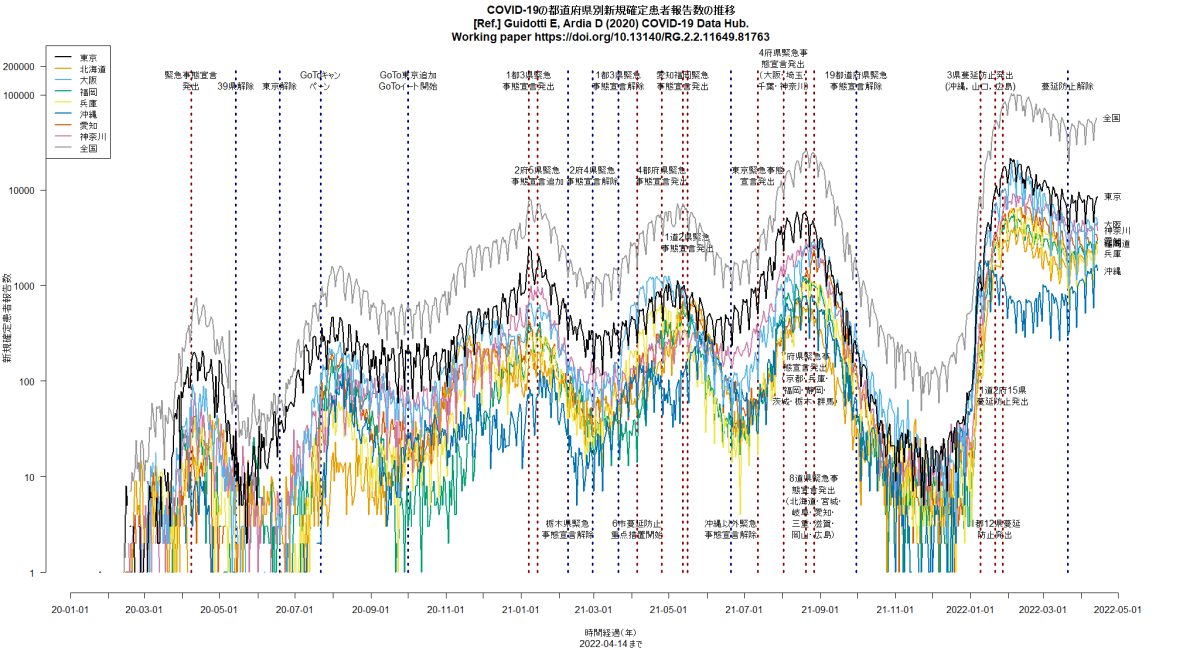

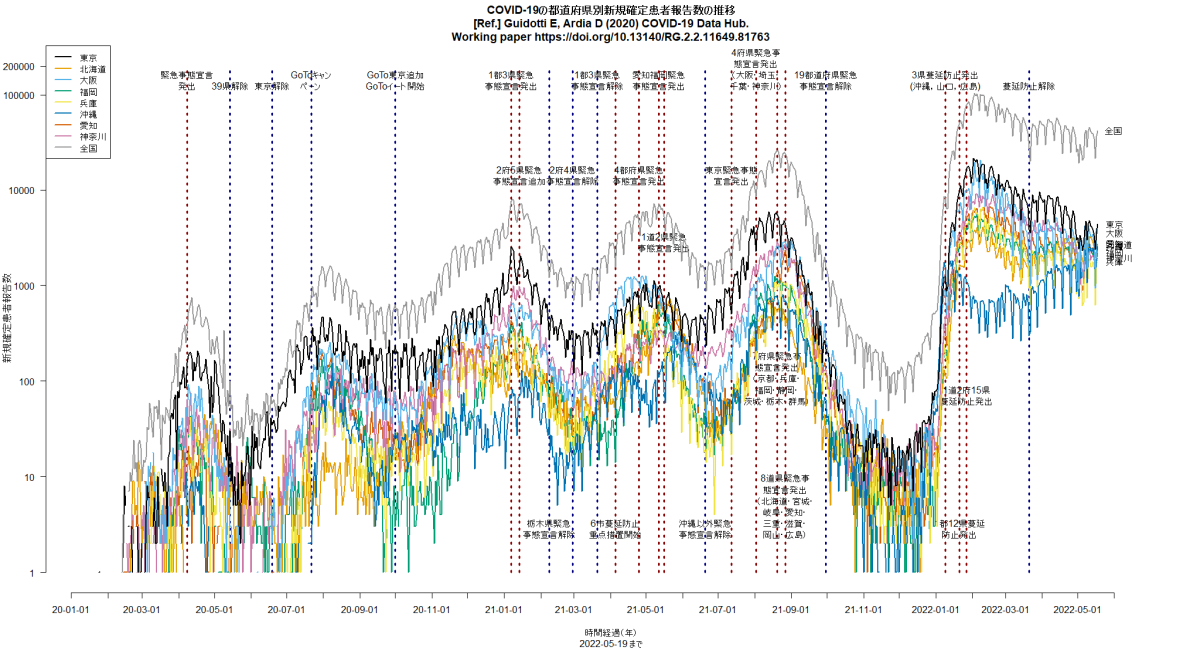

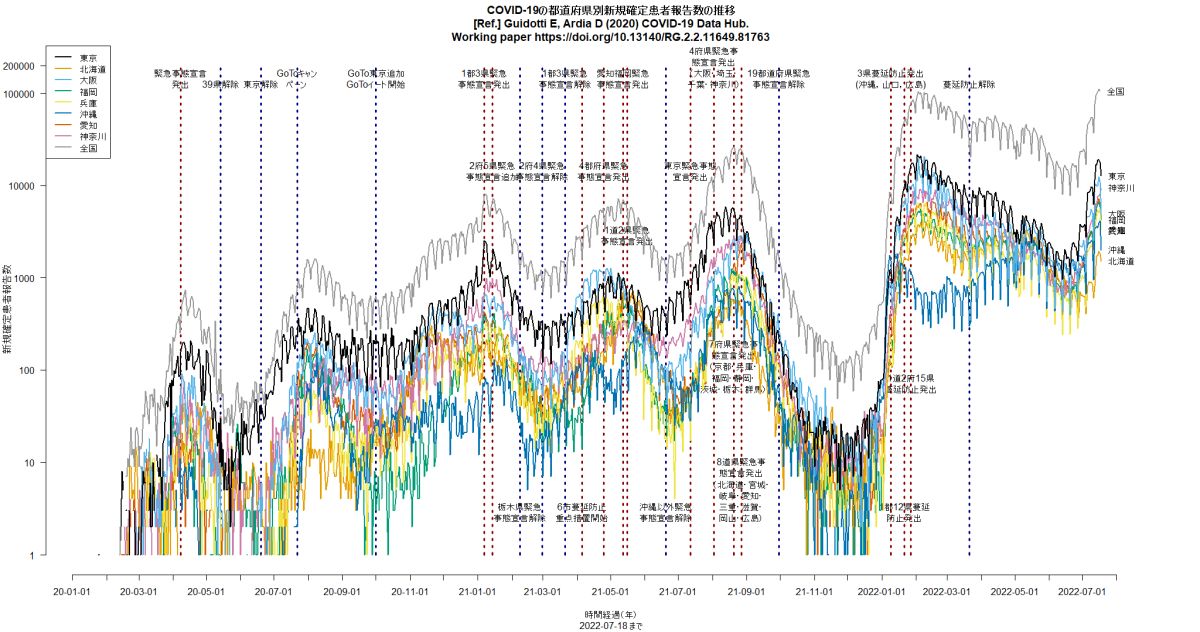

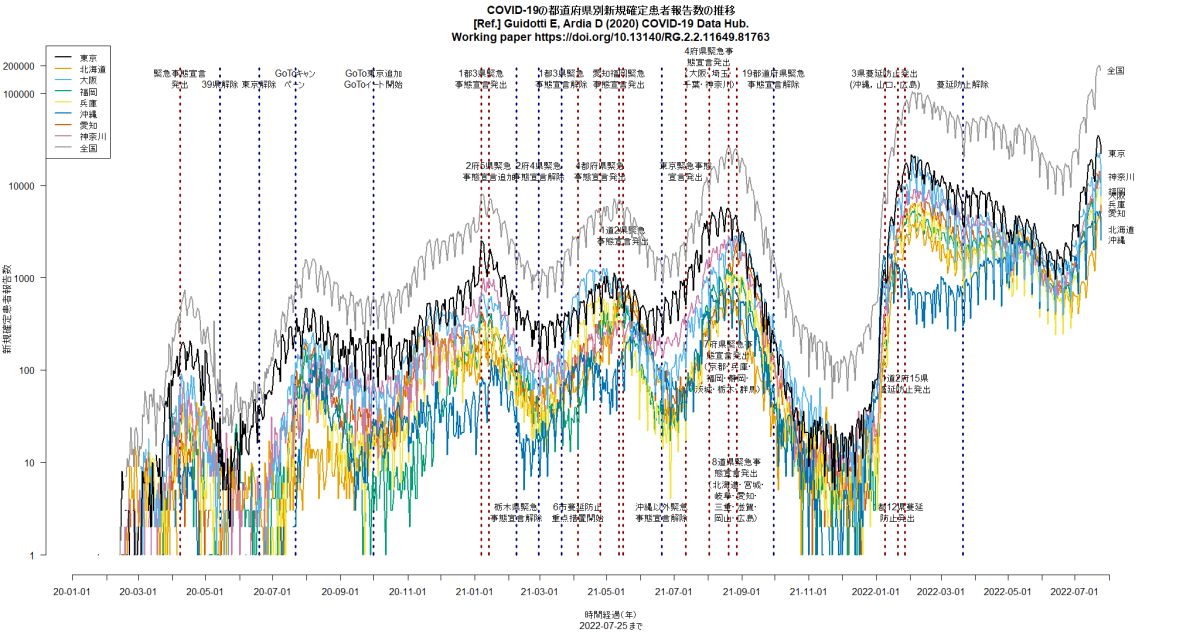

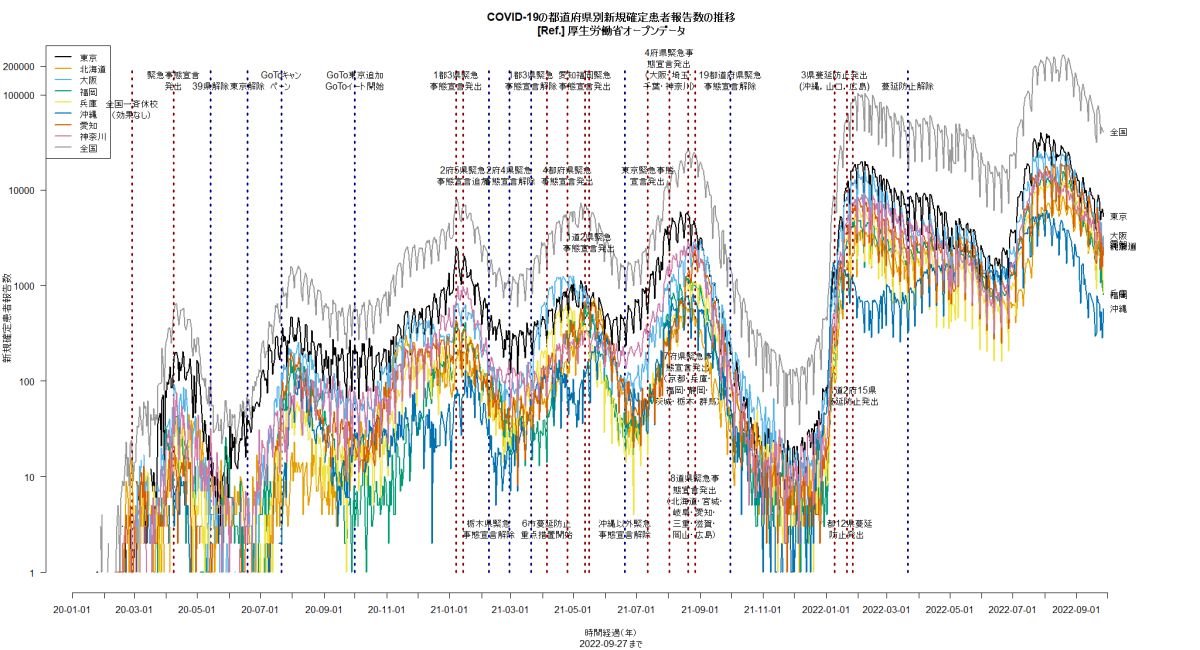

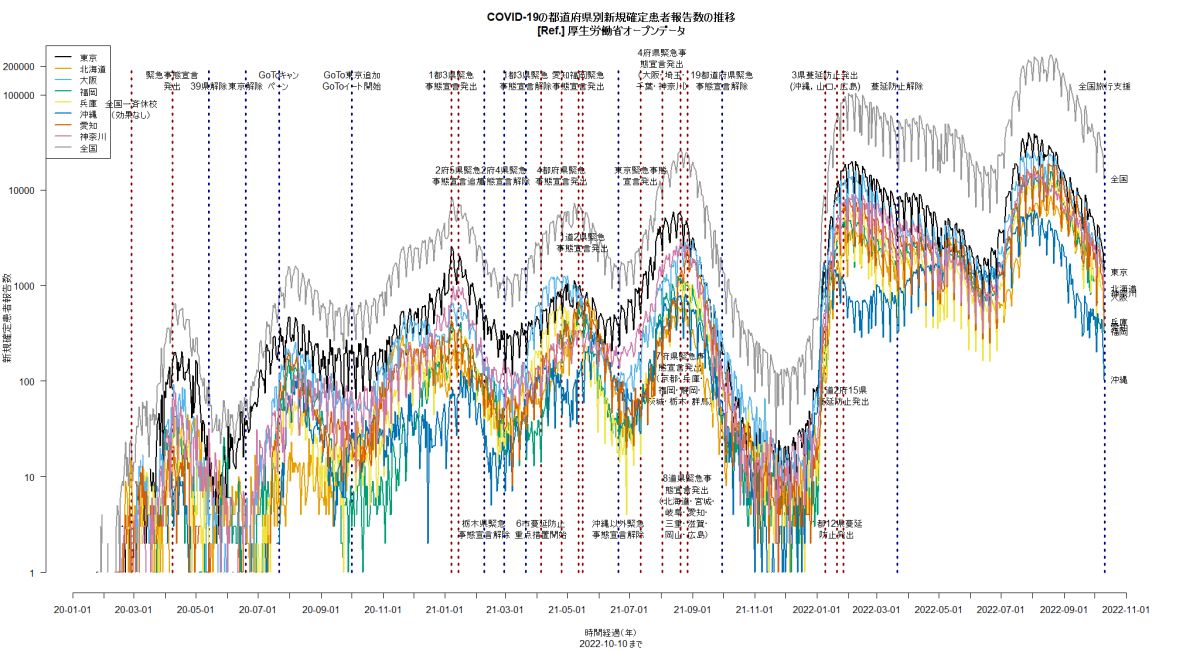

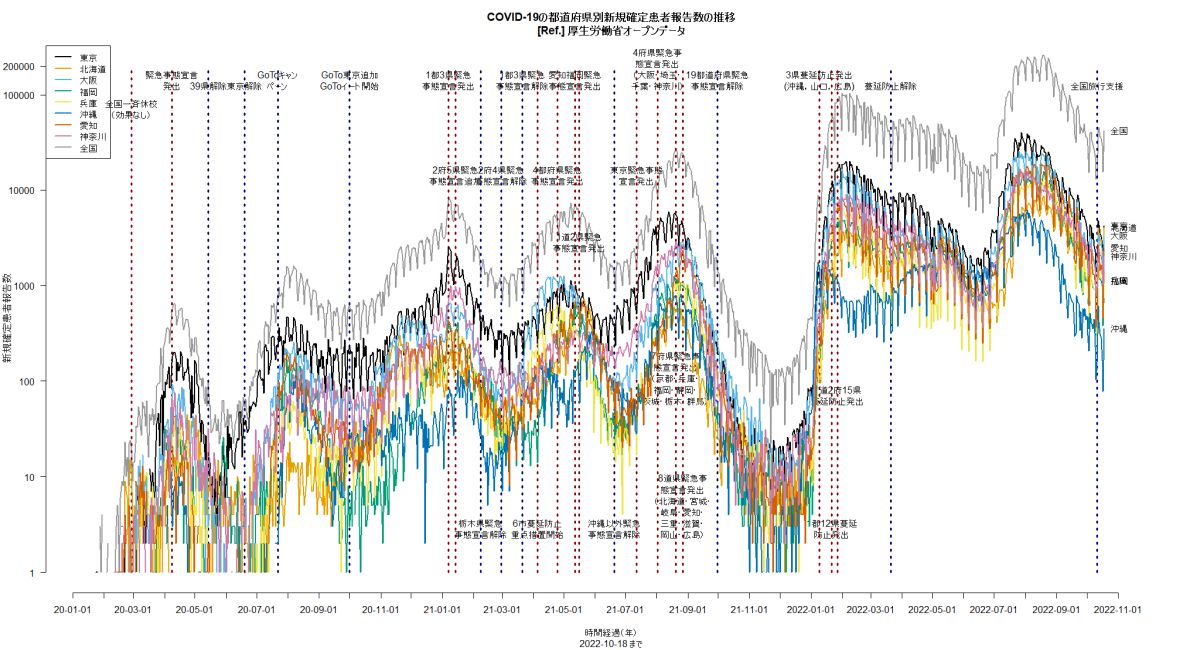

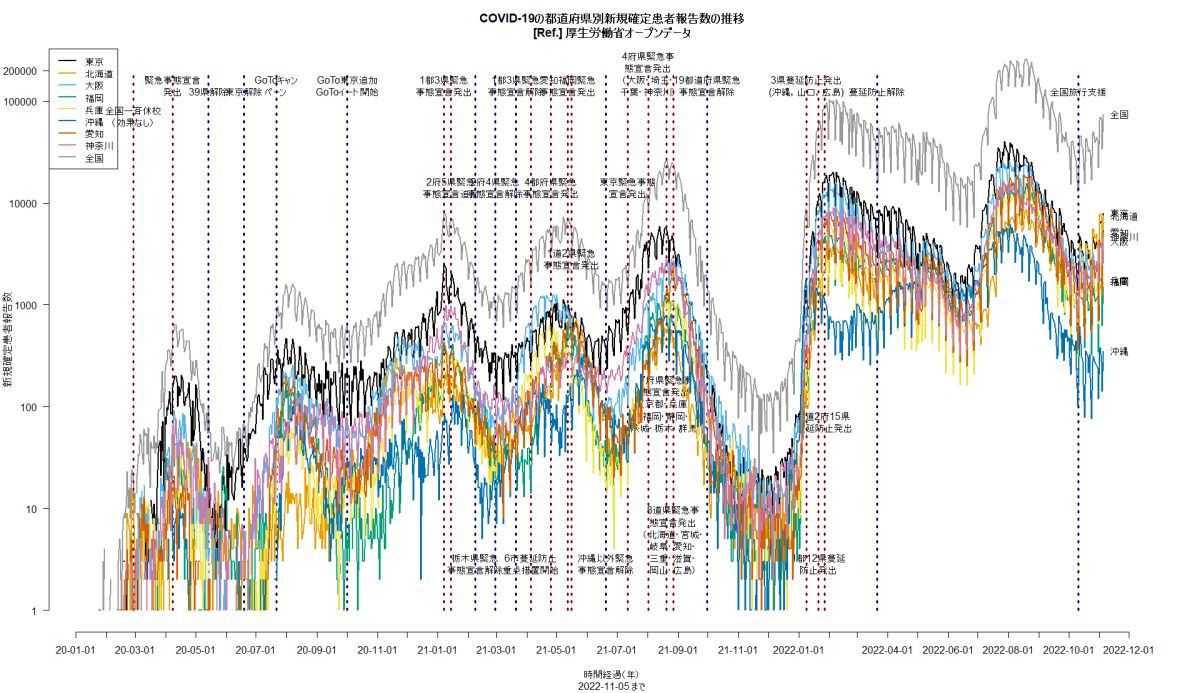

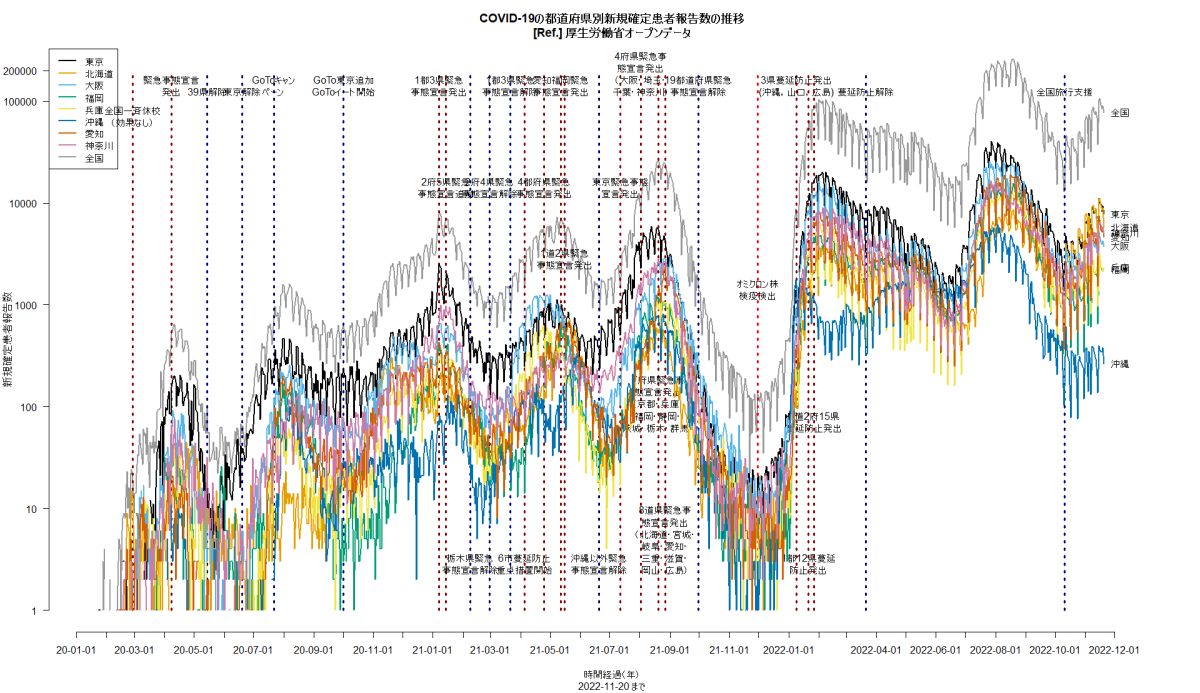

- ●上述COVID19パッケージを使って日本の都道府県別新規報告数を描くサンプルコード

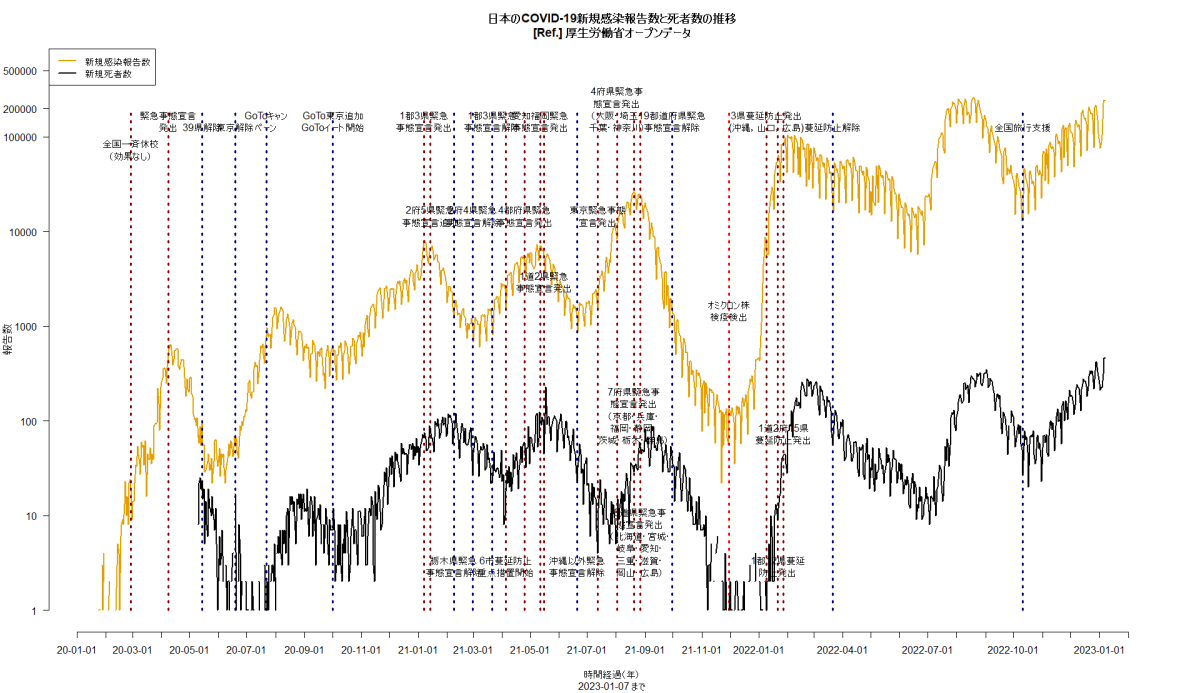

- ◎2023年5月8日以降、厚生労働省の全数報告は止まってしまい、5000定点からの週単位の報告(かなり時間遅れがある)はあるし、感染研も新型コロナウイルス感染症サーベイランス速報・週報:発生動向の状況把握(これも1週間以上遅れる)を出しているが、公式な新規発生数推計は存在しなくなった。西浦さんたちがメタコビというボランティアベースの報告集計プロジェクトをやっているが、システマティックではない。おそらく、全国約4000定点からの報告数を元にして新規患者数の推計値を毎日更新しているモデルナのサイトが、2023年夏現在、比較的信頼性が高いリアルタイム現状把握になると思われる。

Googleとハーバード大学国際保健研究所が,AIを使って,USAと日本についての28日間の予測を日々更新しているが(説明),宮田さんがコメントされている通り,トレンド予測として目安にはなると思う。ただ,国内の状況については,検査体制と報告体制に起因する週間変動が入っていないように思われるので,一日単位での予測値にはあまり意味が無いと思うが。

■政府機関・国際機関等

- 政府ポータル:https://corona.go.jp/

- 官邸:新型コロナウイルス感染症対策本部。2月14日に開催された第9回会議(議事次第と資料)で,漸く専門家会議の招集が承認された(構成員もリンク先資料の最後に載っている)。

- 内閣官房: 「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」(政府の姿勢として「国民の皆様へのメッセージ」が載っている)(2月15日追記:2月14日付け更新でもまだ「我が国において、現在、流行が認められている状況ではありません」という文言が残っているのはまずいと思う。この文言は,1月30日に開催された第1回対策本部会議で厚労大臣から示されていて,その時点では間違いではなかったかもしれないが,遅くも2月13日には削除すべきだった→2月18日になってやっと削除された)

- 内閣官房: 関係省庁による対応一覧

- 文部科学省: 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(学校関係者は読んでおくべき)

- 厚生労働省: 新型コロナウイルス感染症について(当初,「中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について」となっていたが途中でページ名が変わった。日本人患者の情報についての公式発表が出る)

- 厚生労働省: 新型コロナウイルスに関するQ&A(「一般の方向け」とのこと。なぜかdengue_fever_qa_0001.htmlというファイル名なので,そのうち変わるかも。他に,「医療機関・検査機関向け」「企業の方向け」「事業者・職場の」も作られ,新型コロナウイルス感染症についてからリンクされている)

- 厚生労働省: 医師の届出基準の新旧対照表(2020年2月3日)

- 国立感染症研究所: COVID-19関連情報(特設ページ)

- 国立感染症研究所: ヒトに感染するコロナウイルス(2020年1月10日に掲載されたページなので,1月31日現在,2019-nCoVは載っていない。他のコロナウイルスについての基礎知識としてリンクしておく)

- Center for Disease Control and Prevention (CDC), USA: 2019-nCoVの特設ページ|旅行者へのアドバイス

- World Health Organization (WHO): Novel coronavirus (2019-nCoV)(特設サイト)|一般向け「自分自身を守るために」|旅行者へのアドバイス | 状況報告(日報形式)

- WHO: 2019-nCoVのアウトブレイクについてPHEICを宣言

- 厚生労働省: WHOのPHEIC宣言を受けたニュースリリース

- 外務省:海外安全ホームページ>感染症危険情報>詳細。

- WHO: 2019-nCoV感染による疾患名をCOVID-19とすることを含むTedros事務局長からのメディアブリーフィング(2020年2月11日)

- 厚生労働省:帰国者・接触者相談センター一覧(都道府県ごとに概ね保健所単位で電話相談窓口が設けられている)自分が感染したかもしれず受診の必要を感じたら,医療施設ではなく,まずここに載っている,自分が住んでいる地区の保健所の窓口に電話すること,というのが厚労省の方針。テレビは,この一覧のURLか二次元バーコードを出しておくべきではないか。なお,保健所窓口によってはつながりにくかったり不誠実な対応がとられる場合があるというSNSでの訴えが散見されるので,そういう場合は厚労省に設置されている電話相談窓口(毎日9:00-21:00,フリーダイヤル0120-565653)に電話すると良いと思う。

- 厚生労働省:事実上地域縛りが外れた2019-nCoVの検査対象(各都道府県,政令市,中核市,特別区の衛生局宛て通知,2020年2月17日付け)。

- WHOと中国当局によるJoint Report(2020年2月25日)。

- WHOの個人防護用具の合理的な利用についての中間報告(2020年2月27日)が,日報No.40からリンクされている。

- 何年か前に修論を指導した土谷ちひろさんたちが,日本にいる外国人のための情報提供をするサイトとしてCOVID-19 Hotlines in Japan: Information to help fight COVD-19 #COVID19HotlinesJpを立ち上げた(日本語版もある)。HOTLINESというメニューに,各地の相談窓口が英語による説明とともにリンクされている。有意義な活動と思う。土谷さんは,いま京大の博士課程で古澤さんの指導を受けているので,ASAFASのサイトからもこのページはリンクされている。土谷さんによると,#COVID19HotlinesJpというタグとともに広めて欲しいとのこと。

■学術情報

- British Medical Journal (BMJ): 特設ページ

- BMJのプレプリントサーバのコロナウイルステーマの論文集

- Lancet: 特設ページ(2019-nCoV Resource Centre)

- Journal of American Medical Association (JAMA): 特設ページ

- Springer Nature: 特設ページとNature Research Collection

- Scientific American: Covid-19のNews

- NEJMの特設ページ(厳密に言えばコロナウイルスのページなので,下の方にはMERSの論文も載っている)

- Science: 特設ページ

- Proceeding of National Academy of Sciences, USA (ProNAS)の特設ページ

- WHO: ラボでの検査のガイダンス

- WHO: リアルタイムRT-PCRによる検出プロトコル

- Johns Hopkins大学: 患者マップ

- WHO: 2019-nCoV患者の空間分布についてのダッシュボード→https://covid19.who.int/に移転していた。

- European Center for Disease Control and Prevention (ECDC): 患者数の時空間分布情報

- メルボルン大学Doherty研究所: 2019-nCoVの培養に成功したというニュースリリース

- 北大・西浦さんによるPress Conference(2020年2月4日)これを元にした新聞記事がいくつか出ているが,2月5日現在,動画が見えなくなっている→(2020年2月7日追記)いつの間にか,外国人特派員協会によりYouTubeにアップロードされていた。

- 感染症学会の一般市民向け注意事項(2020年2月3日)注意深く練られた文章だと思うが,誤読しないように気をつけて読まなくてはいけない。リスコミとして何をどう伝えるべきかは難しい。

- 生命・医療倫理研究会のCOVID-19の感染爆発時における人工呼吸器の配分を判断するプロセスについての提言(2020年3月30日)

- 外科系の学会が共同で出した,「新型コロナウイルス陽性および疑い患者に対する外科手術に関する提言 」(2020年4月1日)

- COVID-19感染者に起こる合併症についての論文リンクとメモがまとめられているページ(COVID-AMR)

■疫学論文

- Imperial CollegeのFergussonのグループが最初: このページからリンクされているこれ。

- JCMに載った西浦さんたちの論文: Nishiura H, et al. The Extent of Transmission of Novel Coronavirus in Wuhan, China, 2020. J. Clin. Med. 2020, 9(2), 330; https://doi.org/10.3390/jcm9020330(JCMでは西浦さんがEditorになったSpecial Issueが出ることになっているが,これは最初のEditorial)

- インペリグループ第2報: Imai N, et al. Report 2: Estimating the potential total number of novel Coronavirus cases in Wuhan City, China.

- インペリグループ第3報: Imai N, et al. Report 3: Transmissibility of 2019-nCoV.

- Lancet: 家族集積性があることからヒト=ヒト感染が示されるとした原著論文

- Eurosurveillance: Wu P, et al. Real-time tentative assessment of the epidemiological characteristics of novel coronavirus infections in Wuhan, China, as at 22 January 2020. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000044. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000044

- NEJM: Li Q et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia. DOI:10.1056/NEJMoa2001316(2020年1月29日付け原著論文)

- bioRxiv: Riou J, Althaus CL. Pattern of early human-to-human transmission of Wuhan 2019-nCoV. doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.23.917351

- Lancet: Wu JT et al. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. Lancet, January 31, 2020, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30260-9(2020年1月28日までのデータを使って1月31日に掲載されたモデル論文)

- Zhao S et al. Estimating the Unreported Number of Novel Coronavirus (2019-nCoV) Cases in China in the First Half of January 2020: A Data-Driven Modelling Analysis of the Early Outbreak. J. Clin. Med. 2020, 9(2), 388; https://doi.org/10.3390/jcm9020388(2020年2月1日掲載)1月前半の中国での未報告患者数を推定した論文。

- 北大・西浦さんのグループからJCMに掲載された第2弾(2020年2月4日)メディア等で0.3-0.6%という値が一人歩きして実は低かったという誤解が広まると大変まずいが

,感染の半分が不顕性感染者から起こっているので(20200228修正:この部分,この論文に書かれていたことではなかったので削除します),確定診断がついた患者数を分母とする通常のCFRを計算するのではなく,感染者総数を分母として感染致命割合(Infection Fatality Risk: IFRという語を提案されている)を計算するべき,として推定された値であって,決して2-3%が過大だったという話ではない。IFRが0.3-0.6%もあったら1957-1958年のアジアかぜパンデミックに匹敵するということも要旨にも明記されている。(2020年2月16日追記:なお,意味は同じだが,CFRやIFRのRをRiskとしているのは,たぶん今のところ西浦さんのグループだけで,インペリグループもハーバードグループもRatioとしている。用語の厳密な意味ではRiskの方が正しいが,2009年のパンデミックインフルエンザのときにRateは明らかに間違いだがRを変えたくないため選ばれた言葉がRatioだったので,いまでもRateを使う人もいるし,理論疫学の研究者の間ではRatioが主流である) - Tang B et al.によるEstimation of the Transmission Risk of the 2019-nCoV and Its Implication for Public Health Interventions. JCM. 2020, 9, 462.(2020年2月7日掲載)はSEIRのコンパートメントモデルで1月の中国でのR0を推定したところ6.47 (95% CI 5.71–7.23)となったという論文。不顕性感染者からの感染を考えないとこういう値になるということだろう。

- インペリグループの第4報(2020年2月10日)これまでに推定されていたCFRに比べ高すぎる値。モデルを精査しないとわからないが,これが正しかったら大変なことになる。

- 西浦さんによるJCM Special IssueのEditorialその3。Nishiura, H.; Linton, N.M.; Akhmetzhanov, A.R. Initial Cluster of Novel Coronavirus (2019-nCoV) Infections in Wuhan, China Is Consistent with Substantial Human-to-Human Transmission. J. Clin. Med. 2020, 9, 488.(2020年2月11日掲載)イニシャルクラスタの再分析により,海鮮市場での動物からの集中的な感染への強い支持は得られなかったので,そこを強調すべきではないという論旨のように思われる。

- 同じくJCM Special Issueの論文。Thompson, R.N. Novel Coronavirus Outbreak in Wuhan, China, 2020: Intense Surveillance Is Vital for Preventing Sustained Transmission in New Locations. J. Clin. Med. 2020, 9, 498.(2020年2月11日掲載)中国以外ではヒト=ヒト感染が限られていて,中国以外で入院した最初の47人の分析から,輸入症例から持続的な伝播が続く確率は0.41だが,サーベイランスによって発症から入院までの時間を半分に短縮できれば,この確率は0.012(信用区間は0-0.099)に下げられるのでサーベイランスの努力を続けるべきという論旨。

- De Salazar PM et al. "Using predicted imports of 2019-nCoV cases to determine locations that may not be identifying all imported cases."(2020年2月11日掲載)中国以外での2019-nCoVによるCOVID-19症例が中国からの一日当たり旅客数の線型モデルで表せるという仮定と症例報告数がポアソン分布に従うという仮定に基づいたモデルを当てはめた結果,タイの症例数とインドネシアの症例ゼロという値が回帰モデルの予測区間より下に外れることを示し,タイを除いた当てはめ結果でもインドネシアは下に外れることから,未発見の症例があるのではないか(→インドネシアの推定患者数は5人)と論じている。

- インペリグループ第5報(2020年2月15日)。SARS-CoV-2(2019-nCoV)の既発表53サンプルの遺伝子配列データを系統解析した結果から,これらのウイルスの共通祖先が2019年12月8日(95%CIが11月21日~12月20日)に発生したと推定されたことと,R0のばらつきが大きい可能性が書かれていた。

- Jung SM et al. Real-Time Estimation of the Risk of Death from Novel Coronavirus (COVID-19) Infection: Inference Using Exported Cases.(2020年2月14日掲載)2つのシナリオでcCFRとR0を推定し,いずれも高いことからパンデミックのポテンシャルは十分にあると結論している。

- JCM特集号から。Linton NM, Kobayashi T, Yang Y, Hayashi K, Akhmetzhanov AR, Jung S-M, Yuan B, Kinoshita R, Nishiura H. Incubation Period and Other Epidemiological Characteristics of 2019 Novel Coronavirus Infections with Right Truncation: A Statistical Analysis of Publicly Available Case Data. Journal of Clinical Medicine. 2020; 9(2):538.(2020年2月17日掲載)。これも西浦さんのグループの研究。発症から入院までの日数にガンマ分布,発症から死亡までの日数に対数正規分布,入院から死亡までの日数にワイブル分布を当てはめ,潜伏期間が平均5日(95%CI:2-14日)と推定されるので,検疫期間は少なくとも14日とるべきと示唆し,発症から死亡までの日数の中央値が13日(右側切り捨てを考慮すると17日)あると指摘している。つまり,(とくに流行初期は)ある時点での死者数を確定患者数で割るのではCFRを過小推定してしまうことになる。これは査読付き原著論文なので掲載に時間が掛かっていて,EditorialのIFRが0.3-0.6%と推定した研究は,時期的にはこれより後だと思われる。

- インペリグループの第6報。ハーバードのMarc Lipsitch教授のグループが2月11日に出した論文と同様な手法で同様な結果が得られ,中国以外の国に,おそらく未報告の感染者がかなりいるのだろうと論じている。

- 西浦さんによるJCMのEditorial第4弾(2020年2月29日付け)。クルーズ船内での罹患率の逆算(back calculation)結果。主な内容は,2020年2月2-4日に感染のピークがあって,その後,罹患率が急に減少したこと,濃厚接触がなかった乗客には,移動制限が導入された2月5日以降の新規感染数はきわめて少ないと考えられること,もし移動制限が導入されなかったら,濃厚接触ありの人での累積罹患数は1373人,濃厚接触なしの人で766人になるはずだったところ,実際にはそれぞれ102人と47人にとどまったこと。定性的には感染研が出した報告と同様。

- 西浦さんたちのNishiura H et al. "Serial interval of novel coronavirus (COVID-19) infections", IJID, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.060(2020年2月27日受理)発症間隔の中央値が4日で,潜伏期間の中央値より短いため,感染者追跡が難しいとする論文。

- まだプレプリントサーバにしか載っていないが,Nishiura H et al. "Closed environments facilitate secondary transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19)."(2020年3月3日)は,国内クラスター110症例の分析から,閉鎖空間のオッズ比がメチャクチャ高いことを明らかにしたもの。既にNHKや厚労省のサイトに載っているグラフを含んでいる。

- インペリグループ第7報:" Estimating infection prevalence in Wuhan City from repatriation flights"(3月9日)55ヶ国が武漢から緊急避難させた8000人のデータから,当時の武漢市の有病割合を推定した論文。ほぼ感染のピーク時と考えられる1月30日から2月1日の武漢市の有病割合は,0.87%(95%CI: 0.32%-1.89%)と推定されている。

- インペリグループ第8報:"Symptom progression of COVID-19"(3月11日)香港,シンガポール,日本,韓国で報告された臨床症例報告を詳細にレビューし,COVID-19の臨床像をまとめたもの。Figure 2のフレームで,年齢順に個人ごとの症状の進展を図示したFigure 3は情報量が多い。Table 5によると,発症から最初の受診相談までが平均2.10日(SD 2.65日),入院までが5.76±4.22日,治癒あるいは退院までが20.51±6.69日,死亡までが16.00±8.21日(ただし死亡症例は8例しか集めていないが)であり,平均在院日数が14.51±7.36日となっている。

- インペリグループ第9報(2020年3月16日)。筆頭著者がFerguson教授自身で,ワクチンも薬もないので,人と人の接触を減らしウイルスの伝播を減らすための多くの公衆衛生的な手段(=薬剤以外の介入NPIs)を評価している。結論として,1つだけの介入では,どれも有効性は限られているので,伝播にそれなりの影響を与えるためには,複数の介入を組み合わせて順応的に適用する必要があるとしている。英国の政策のベースになったために世間で大きく取り上げられているが,インフルエンザの伝播様式のモデルを使っていることと,クラスターの連鎖による感染拡大によるRの過分散をまったく考慮していないことから,結果の信頼性は高くない(だから,この結果の数字は,信用しすぎない方がいい)。とくに学校閉鎖の影響が大きく出るモデルになっているのだが,それでも学校閉鎖単独では死亡数抑制効果がほとんどないことを示しているので,COVID-19の伝播様式を考えたら全国一斉休校がどれほど馬鹿げた愚策なのかわかるだろう。

- インペリグループ第12報Walker PGT et al. "Report 12: The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression"(2020年3月26日掲載)緩和戦略と抑え込み戦略の世界規模の影響というタイトルの通り,まったく介入なしの場合に比べて,死亡率が10万人週当たり0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2を超えたところで抑え込み戦略(全年齢で社会的接触を75%減らす)を導入した場合と,緩和戦略(70歳以上の社会的接触を60%減らすか,全年齢で社会的接触を40%減らす)を導入した場合で,250日間のアウトカムがどう変わるかを見ている。アウトカムとしては累積感染者数,累積死亡数を見ているが,国によって状況が異なるため,人口,GDP,所得水準別ヘルスケア利用可能性を考え,年齢構造のある確率的SEIRで上記シナリオごとの疾病負荷を計算し,病床数やICU数も考慮した影響予測をしている。結果は,世界7地域別に推定されているが,合計では,まったく介入しないと70億人が感染し4000万人が死亡するところ,0.2/10万人週という早期に抑え込み戦略を導入すると4.7億人が感染し186万人が死亡,1.6/10万人週になってから導入すると24億人が感染し1000万人が死亡となった。データとしてはwppとrDHSパッケージを用い,接触パタンについては多くの先行研究やsocialmixRパッケージを利用したと書かれている。力業な研究だが,結果のインパクトは大きい。

- Verity R et al. "Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis"(2020年3月30日掲載)Lancet Infectious Diseasesに載った原著論文。Editor's pickとしてハイライトされている。2月8日までの中国湖北省,2月25日までの中国以外の37ヶ国と香港,マカオのウェブサイトとメディアで報告されている個人レベルの症例データを分析し,発症から死亡または退院までの時間を推定し,中国の集計されたデータから年齢別CFRとIFR(右側打ち切りと年齢依存の未確定性を調整),中国以外の集計されたデータからのCFRも推定している。さらに,中国のデータのサブセット3665例から年齢別重症化割合も推定している。湖北省の死亡例48人のうち発症日が不明な13人,発症が1月1日より前か死亡が1月21日より前に起こっていた8人,1月28日以降に死亡した3人を除いた24人の死亡データから,発症から死亡までの平均日数は17.8日と推定され,中国以外の発症日と退院日が報告されている回復例165人のデータから,発症から退院までの平均日数は24.7日と推定された(注:これは人数も少ないし,とくに目新しい結果でもないと思う)。1月1日から2月11日までに中国でPCRで確定診断がついた症例と臨床診断された症例70117人のデータをWHO-Chinaジョイントミッションレポートから抽出し,重症化は中国の定義を用い,武漢から海外に避難した人のデータ,ダイヤモンドクルーズ号のデータ,中国の年齢別人口データと組み合わせ,Rのdrjacobyパッケージを使ってベイジアンMCMCで分析した(データとコードはGitHubで入手できるとのこと)。結果,右側打ち切りと年齢別人口構造,未確定の影響を調整したCFRが1.38%(95%CI 1.23-1.53),IFRが0.657%(95%CI 0.389-1.33)と推定されている。西浦さんのEditorial第2弾で既にIFRが0.3-0.6%と推定されていたので,それより若干高めだが,これもそれほど目新しい結果というわけではない(もっとも,インペリグループはIFRが0.8-0.9%というような推定値も出していたので,それよりは若干低めの値になったとも言えるが)。

- ハーバードのLipsitch教授のグループからの論文Niehus R et al. "Using observational data to quantify bias of traveller-derived COVID-19 prevalence estimates in Wuhan, China."(2020年4月1日掲載)もLancet Infectious Diseasesに載った原著論文。世界195の国と地域のうち流行の中心となった中国本土を除く194から,WHOテクニカルレポート(2020年2月4日)から得た輸入症例データを使って(ただし,1月23日に湖北省がロックダウンしたために中国からの輸入症例が激減した2月4日までのデータ),シンガポールで2月4日までに検出された18症例がすべての地域の中で最高のサーベイランス能力を反映していると想定し,数理モデルを使って他の国や地域の検出確率を推定した。各国での検出数が各国への一日の航空旅行人数に回帰係数を掛けた値を期待値とするポアソン分布に従うと仮定して推定された,世界の検出確率の重み付き平均は,シンガポールの38%と推定され,それは現在報告されている輸入症例の2.8倍に相当した,としている。

- ScienceにFerretti L et al. "Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing."(2020年3月31日掲載)という原著論文が載っていた。Oxford大学でビッグデータを使った感染症ダイナミクスのグループリーダーをしているChristophe Fraser教授のチームの仕事。Fraser教授自身はHIVが専門らしいが,インペリからOxfordに移った人。この論文はroute of infection別の感染確率をモデル化している点が素晴らしい。ただし,無症状感染者からの感染,発症前の感染者からの感染,発症後の患者からの感染,環境に付着したウイルスからの接触感染の合計を感染力としてモデル化しているものの,マイクロ飛沫からのクラスター感染が含まれていない点が惜しい。この論文の結論は,ウイルスの拡散が速すぎるので人力で接触者追跡をして隔離していては封じ込めは不可能(R0は2と推定された)が,濃厚接触を記録し検査陽性者が検出されたらすぐに通知するスマホアプリを十分な人数が使ってくれて迅速な接触者隔離ができれば,社会に害が大きいロックダウンをすることなく封じ込めが可能としている。倫理的要求についてのディスカッションもされている。

- Lancetの姉妹誌,Lancet Child & Adolescent HealthにViner RM et al. "School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review"(2020年4月6日出版)という,学校閉鎖についてのレビューが載っていた。Lancetの特設サイトでEditor's Pickになっている。Summaryを見る限り,これまで何度も書いてきたのと同じ結論で,多くの国で全国休校が導入されたが,中国や香港のように他の社会的隔離政策と組み合わせて伝播抑制に成功した国でも,休校がどれくらいそれに寄与したかデータがないし,中国,香港,シンガポールのSARSアウトブレイク時のデータでは休校は流行抑制に寄与していなかったし,最近のモデル研究(インペリグループ第9報のこと)でも休校だけでは2-4%しか死亡が減らず,他の社会的隔離政策よりずっと効果が小さく,もしするなら他の社会的隔離政策と組み合わせて実施することを政策決定者は考慮すべきだという論調。自分の認識が間違っていなかったと自信がもてた……というか,自分でも時間があれば書けたな。

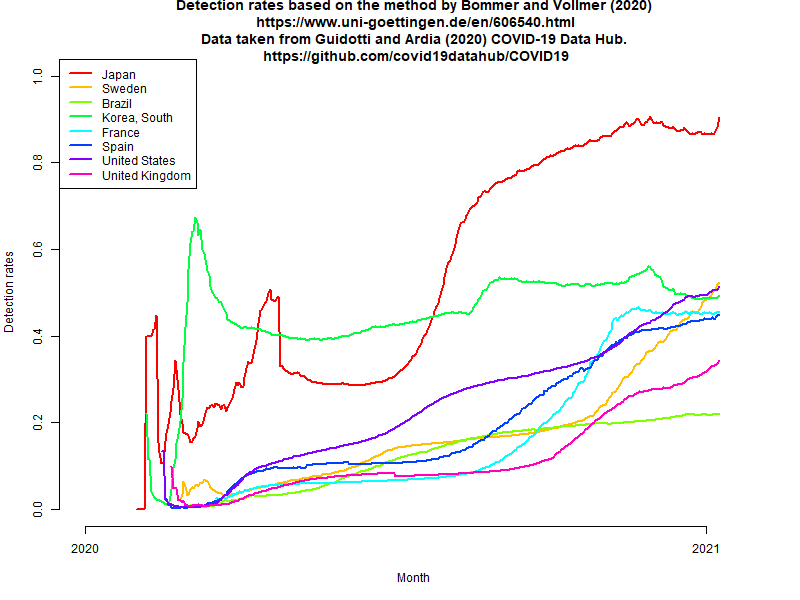

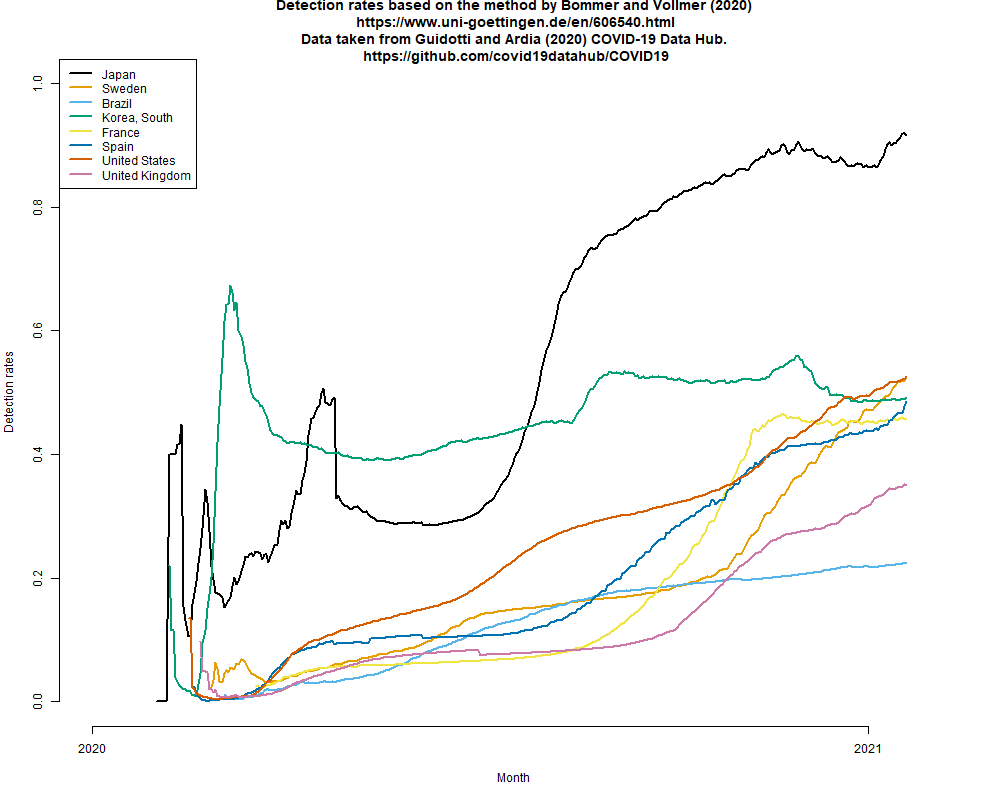

- Gigazineに新型コロナウイルス感染者の世界平均検出率はおよそ6%、実際の感染者は数千万人を超えている可能性という記事があった。が,『フォルマー教授が2020年3月17日時点のデータから、COVID-19の感染が疑われた人のうち、検査で感染が確定した人の割合を「検出率」として算出した』と記述はミスリーティングだ。「感染が疑われた人」という表現からは,症状などから感染が疑われた人,と思ってしまいそうだが,検出率の分母の計算の仕方はまったく違う。元論文(このページの最後のRead the fulll report here.というリンクからpdfをダウンロードできる)に戻ってみると,分母となる感染者数推定の手順は以下の通り。(1)各国から報告されているCOVID-19による死者数は正しいと仮定する。(2)インペリグループがLancet Infectious Diseasesに発表した論文に掲載されている年齢別IFRはユニバーサルに正しいと仮定する。(3)各国の年齢別人口を国連のデータベースから得て,それで重み付けした年齢調整IFRを計算する。(4)死者数をそれで割ると,各国の2週間前の感染者数が推定できる。(5)その感染者数で2週間前の感染確定者数を割ると検出率が出る。ラフな推定値だが,この方法だと,3月17日時点での日本の検出率が約25%と推定されていて,その頃まではかなり検出率が良い方だったと考えられる。ただし,インペリグループの年齢別IFRは,医療措置がほぼ完璧に取れている国では過大な推定かもしれず,入院から死亡または治癒までの平均期間は20日くらいという論文も多く,感染から入院までは10日くらいと考えられるので,推定される感染者数は2週間前ではなく1ヶ月前と考える方が良いかもしれない。そうなると各国の検出率はもっとずっと低くなってしまうのだが。

- ハーバードのLipsitch教授が,Kissler SM et al. "Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period"(2020年4月14日掲載)というReportがScienceに載ったことをtweetしている。これは3月7日にプレプリントサーバに載っていたのを先見性が凄いと紹介した論文だが,Scienceにアクセプトされたのか。公衆衛生ねっとにも,2022年まではsocial distancingを続ける必要があり,2024年まで監視する必要があるという内容であると紹介された。

- インペリグループは,いつの間にか,Christen P et al. "Report 15 - Strengthening hospital capacity for the COVID-19 pandemic"(2020年4月17日)を出していた。J-IDEAというパンデミック対策計画ツールを使って,病床,医療従事者,人工呼吸器などの病院の能力がどれくらい必要か計算している。このhospital plannerはエクセルマクロを使ったワークシートで,リンク先ページからダウンロードできる(マニュアルもダウンロードできる)。

- LSHTMのグループから,Kucharski AJ, et al. "Effectiveness of isolation, testing, contact tracing and physical distancing on reducing transmission of SARS-CoV-2 in different settings"(2020年4月23日掲載)というプレプリントが出ている。個人ベースモデルのようだ。Summaryの結果のところに,楽観的だがありそうな仮定の下では,接触者追跡と検査の組み合わせだと伝播を50-65%減らせるが,大規模検査あるいは自主的隔離だけだと2-30%しか減らない,と書かれている。

- インペリグループ第16報は,Grassly NC et al. "Report 16 - Role of testing in COVID-19 control"(2020年4月23日掲載)で,対象者と状況別の検査の意味を検討している。感染リスクが高い人から感染したときの死亡リスクが高い人への伝播を減らすために医療従事者や老人福祉施設職員のPCRと抗体検査は伝播の防止に役立つと論じている。とくに,医療従事者の中でもICU勤務の人は毎週リアルタイムRT-PCR検査すべきとしている。症状の有無によらず感染リスクの高い人を定期的に検査すれば,検査感度と結果がタイムリーに出るかどうかにもよるが,伝播の1/3は減らせるとしていて,現在,英国のいくつかの病院でパイロット調査を進めて検証中とのこと。一方,一般公衆全員のスクリーニング検査には否定的。むしろ,アプリを使った接触者追跡によって,症状があれば,検査なしでも隔離する方が伝播を減らすのには有効としている。

■分子生物学/ウイルス学論文

- Eurosurveillance: Corman VM, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

- レビュー論文 Chen Y et al. Emerging coronaviruses: genome structure, replication, and pathogenesis. J Med Virol. 2020. doi: 10.1002/jmv.25681

- Lancet: 2019-nCoVのゲノム解析の論文(2020年1月30日)

- Nature: Zhou, P., Yang, X., Wang, X. et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7(2020年2月3日)患者5人から得られたウイルスの全ゲノム解析の結果,SARSコロナウイルス(SARS-CoV)とは約8割相同,コウモリに感染していたコロナウイルスの中に96%相同なものが見つかったので,たぶんコウモリ由来の新しいウイルスだろうとする論文。細胞に侵入するためのレセプターとしてはSARS-CoVと同じくACE2を利用していることも確認したとのこと。

- COVID-19ではなく,普通の風邪を起こすコロナウイルスについて1990年に行われた研究を紹介しているtweetだが,できる抗体に感染防御効果がないかもしれないという可能性を別にしても,こんなにloss of immunityが早かったら,herd immunityが確立しない可能性も考えなくてはならないのか。

- 発症前のViral Sheddingが多いというNature Medicineの短報を紹介するtweet。He, X., Lau, E.H.Y., Wu, P. et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5(2020年4月15日)だが,二次感染の45%(95%CI 25-69%)は発症前に起こっていたという報告。西浦さんは最初の外国人記者クラブでの会見で感染の半分は無症状の人から起こっているという主旨のことを言われていた記憶があるので,新しい報告というよりは,他のデータでもやっぱりそうだったという追認になる。本当に厄介なウイルス。

- Lam TTY et al. "Identifying SARS-CoV-2 related coronaviruses in Malayan pangolins"(2020年3月26日掲載)はNatureの論文で,ゲノム分析により,コウモリだけでなくマレーセンザンコウもSARS-CoV-2のリザーバーホストである可能性を示している。Current BiologyのZhang T et al. "Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2Associated with the COVID-19 Outbreak"(2020年4月6日掲載)もセンザンコウの寄与を示唆しているが,グラフィカルなまとめを見るとわかるように,3つの結果が異なる経路を意味するので解釈が難しいところか。

- プレプリントサーバに載っているだけだが,Wyllie AL, et al. "Saliva is more sensitive for SARS-CoV-2 detection in COVID-19 patients than nasopharyngeal swabs"(2020年4月22日)は重要な結果。唾液サンプルとスワブサンプルについてrRT-PCRをした両検査データが揃っているのは29人38サンプル。そのうち唾液のみ陽性が8サンプル,スワブのみ陽性が3サンプル。起きてすぐ滅菌尿カップに3回唾を垂らし,蓋をして室温輸送,5時間以内にイェール大のラボでRNA抽出で,特別な前処理なし。対象者はスワブ陽性だった入院患者と無症状の人も含む医療従事者。本当に唾液使えるかも。

- Natureに出た論文(これも既にプレプリントサーバに発表されていた論文がreviseを経てアクセプトされたもの),Liu, Y., Ning, Z., Chen, Y. et al. Aerodynamic analysis of SARS-CoV-2 in two Wuhan hospitals. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2271-3(2020年4月27日掲載)は,武漢の2つの病院で2月から3月に,患者の滞在場所(PAA),患者と直接接触する医療従事者の滞在場所(MSA),誰でもいられる場所(PUA)から採取したエアロゾルサンプル中のSARS-CoV-2のRNA濃度を調べている。PAAの中では換気されていない1人用トイレが最も高濃度で,呼気や便や尿から出てきたのだろうとのこと。MSAでは個人防護具脱衣所が高濃度だったが,PUAでは入口脇の人が密集するところを除けば検出限界以下かごく低濃度だったとのこと。RNAが検出されても必ずしも感染力があるとは限らないが,submicrometre/supermicrometreレベルのエアロゾル中のRNA濃度が高かったことと,塩素系,アルコール系などの消毒薬を使って徹底的に消毒した後は,RNAがほとんど検出されなくなったので,ハイリスクな場所でのSARS-CoV-2がエアロゾル経由で感染するのを減らすためには消毒が重要であることが確認できた,と論じている。

■臨床医学論文

- NEJM 中国の患者からのウイルス検出についての短報(2020年1月24日付け)

- Lancet 患者の臨床的特徴についての原著論文(2020年1月24日付け)ICUに入った重症化例と非重症化例の比較:年齢はともに約50歳,海鮮市場に行った割合も有意差なし,持病がある割合にも有意差なし(とも半数以上は持病なし),入院時の白血球とかいくつかのサイトカインは重症化例の方が高値→重症化するのは決して高齢者と持病があるハイリスクな方だけではない,とわかるはず。重症化要因の解明は重要。

- NEJM 米国での初感染者についての短報(2020年1月31日付け)

- JAMA Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China(2020年2月7日掲載)武漢でCOVID-19になって,1月1日から1月28日の間に武漢大学中南病院に入院した138人全員の臨床的な特徴を調べた論文だが,うちICUに入ったのは36人だったという。これに代表性があるとしたら,肺炎になったうち重症化する割合は概ね1/4ということか。ICUに入った患者と入らなかった患者で年齢や基礎疾患(高血圧,心疾患,糖尿病,脳血管疾患)の有無で有意差が出ているが,高齢者や基礎疾患がある人はすべての病気が重症化しやすいので,この結果から,高齢者や基礎疾患がある人だけがとくに注意すべき,と強調するのは間違っていて,むしろ,高齢でなく基礎疾患がなくても一定の割合で重症化することがある点に注目すべきであろう。

- クロロキンが治療に有効とする論文。in vitroではウイルスの細胞への侵入を低濃度でもブロックすることがわかり(ウイルス学者に頑張って貰ってメカニズムも明らかにして欲しいが),いま中国の多施設で大規模治験中,と報告している。クロロキンは安いし,マラリア予防で週1回内服して血中濃度を保つという使い方も長くされてきたし,副作用もほとんどないし。大規模治験の結果が待たれる。

- Zhang W et al. "Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients: implication of multiple shedding routes"(2020年2月17日)。鼻腔スワブで2度陰性でも,腸や血液には残っていて便中排出継続の可能性があるので,血清抗体検査の併用を勧めている。これが正しいなら,大阪の女性や中国の14%という再発例は,腸や血液に残っていたウイルスが再燃したものと考えられる。それなら退院基準を変えれば良いだけなので,免疫がつかずに再感染したという可能性よりはずっと良い。

- LancetのZhou F et al. "Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study."(2020年3月11日掲載)は,武漢の2つの病院の退院または死亡患者について,ロジスティック回帰分析の結果,死亡リスクを上げた要因は,年齢(1歳上がるごとに1.1倍)に加えて,入院時のSOFAスコア(リンク先の論文に書かれているように,臓器障害の程度を示す指標で,敗血症の診断に用いられる)が高いこと(オッズ比5.65,95%CI [2.61, 12.23])とd-dimerが1μg/mLを超えること(0.5μg/mL以下をリファレンスグループとしてオッズ比18.42,95%CI [2.64, 128.55])であった,と書かれている(表3)。入院時に重症化しやすい人を見つけるのに使える指標と思う。漸く出てきた。

- プレプリントサーバに載っているだけだが,Tu Y et al. "Identification of risk factors for the severity of coronavirus disease 2019: a retrospective study of 163 hospitalized patients"は,87人の重症例と76人の中等度症例で入院時の各種検査値を使って多変量のロジスティック回帰分析をした結果,これまで言われていたD-dimer高値に加えて,LDH高値,好中球増加,好酸球減少が重症化リスクに関連していると報告している。この4つの変数を使ってROC分析をした結果のAUCは0.93あり,最適カットオフでの感度は0.88,特異度は0.813だったとし,好酸球と好中球の変化を重症化予測因子として使えるのではないかと提案している。

- インペリグループ第17報(Perez-Guzman PN et al. "Report 17 - Clinical characteristics and predictors of outcomes of hospitalised patients with COVID-19 in a London NHS Trust: a retrospective cohort study",2020年4月29日掲載)は,後ろ向きコホート研究によって,退院例302,死亡例144,調査打ち切り時点で入院継続中だった74を右側打ち切りとして,死亡リスクを上げる要因を多変量のロジスティック回帰分析で調べたもので,年齢はやはり入院後死亡リスクを有意に上げたが,先行研究で言われてきた基礎疾患を有することやd-dimerやLDHが有意でなかった。好中球や好酸球やSOFAスコアは検討されていない。一方,低酸素症,血小板低値,eGFR低値,ビリルビン高値,アルブミン低値が有意に入院後死亡リスクを上げていたことに加え,年齢・基礎疾患の有無,入院時の重症度を調整すると,黒人が白人よりハイリスクとのこと(全部の変数を入れたモデルではエスニシティは有意でないが)。

■インフォデミック関連

- 健全なリスコミには,(意図的であれ,意図しなかったものであれ)フェイクニュースと誤情報は大きな障害となる。COVID-19についても夥しい誤情報が蔓延している。WHOはこの誤情報の蔓延への対策として,特設ページを作っている。

- WHO,国連,UNICEF, UNDP, UNESCO, UNAIDS, ITU, UN Global Pulse, and IFRCの共同声明「COVID-19のインフォデミックを管理する:健康的な行動を促し誤情報と偽情報からの害を緩和すること」(2020年9月23日)

- The COVID-19 infodemic(Lancet Infectious DiseasesのEditorial,2020年7月17日)は重要なことを言っている。とくに,インフォデミックの悪循環が生まれる仕組み(トランプ大統領やボルソナロ大統領のように雑で利己的で意図的に誤解をもたらすような誤った情報を流す政治家と,それを訂正せずセンセーショナルな速報に走るマスメディアによって,公共への信頼が失われ無援護感がもたらされ,今度はそのことが有害な誤情報が広がるための完璧な条件となり,さらに誤情報が流され続けるという悪循環,と書かれている。自分たちがこの悪循環の一翼を担ってしまっていることに自覚的であるメディアはどれほどあるだろうか?)への言及と,著者ら"We"(学術雑誌のエディタ,科学者,広く言えばアカデミア)の役割として,「これまで長い間,著者やメディアと協力して,一般公衆が読むのに適している,事実に基づいた正しい偏りのないストーリーを作ってきたが,今やもっと先を見越した反応を取るべき時で,誤情報自体や,誤情報の出版・流布に対する反対活動を積極的にすべき」への言及と,誤情報から3つの側面(経済的利益,政治的利益,実験的世論操作)で利益を得る者がいるという指摘は重要と思う。(2020年9月1日の鐵人三國誌に記載)

- 先日のマヒドン大学とのjoint meetingでhealth literacyの専門家が,まずtrustを確立してから正確な情報発信をすることでhealth literacyが上がるしinfodemicを防げると言われていたので,Lancet Infectious Diseasesの7月17日のEditorialが指摘したような,為政者が嘘をつき,センセーショナルな情報を好むマスメディアがそれを拡散し,国民がそれに踊らされた後で為政者の嘘がわかって情報への信頼を失い,それがますます為政者が嘘をつきやすい下地になる(本当のことを言ってもどうせ国民は信じないので)という悪循環が確立してしまった状況では,そもそもどうやってtrustが確立できるのか? と尋ねたら,一人の決まった責任者が毎日正確な情報を広く発信し続けるのが鍵だという趣旨のお答えだった。他にどんな誤情報が流れても,これは大丈夫という拠り所があれば,フェイクニュースが広がることを防ぐ壁となってくれるという。タイではそういう発信があったので封じ込めに成功し,国内感染はほぼない状態が続いている(陸続きのミャンマーなどからの感染者の移動を完全に防ぐことは難しいが)。なるほど,言われてみれば,封じ込めに成功した台湾でもNZでもそうしている。日本は政府が正しい情報を継続的・定期的に発信し続ける体制を作ってさえいないので,国民がtrustを持ちようがない。Infodemic対策としては最大の武器が使えない状態なのだとすると(もちろん,政権がマトモになってくれるのが一番良いが,上記悪循環の元では不誠実な政権が多数から支持され続ける可能性も高いので),何か代替手段が必要だ。インターネットでの何の権限もない一個人の情報発信では弱い。かといって,現在のようなメディアのあり方では,メディアもこの役割を担うことができない。どうしたらこの八方塞がりな事態を打開できるだろうか。(2020年11月16日の鐵人三國誌に記載)今後研究として本気で取り組んでみるつもりだが,まだ見通しは不十分。

- 夏頃から広まっている季節性インフルエンザの致命リスクを過大評価する酷いインフォデミックについて、アーカイブ目的も兼ねて出典付き、説明付きのスクリーンショット資料を作ってみた。さすがにこれなら誰でも一目瞭然ではなかろうか?(2023.1.10)

■ワクチン関連

出口戦略としてのワクチン

- NZや台湾は排除(Elimination)戦略をとり,かなり厳格な水際対策(重要!)をとると同時に,感染者が増え始めた時点でロックダウンなどの強い行動制限と接触追跡,検査,隔離を徹底して新規感染者ゼロが数日続いてから制限解除とすることで,長期間にわたって国内感染ゼロ状態を維持→その状態なら行動制約不要。ワクチン接種を急ぐ必要もない。

- ロックダウンを繰り返しても十分に抑え込めず蔓延した欧米諸国では,想定されていた中では最速で有効なワクチンが開発されたことから,ワクチン接種が進んでいる。ただし,ワクチン接種しても行動制約(NPIs)と組み合わせる必要がある。(参考)

- ワクチン接種はイスラエル,英国などでは効果があったがチリでは奏功せず(BBCなどメディアが批判,BMJのNewsは,1回目接種の後対人接触が増えたせいと論じている。→ただし,この論文(NEJM,2021年7月7日)は,2021年2月2日から5月1日まで不活化ワクチンCovronaVacが2回接種された約417万人とワクチン接種されていない約547万人を比べ,COVID-19の予防効果が65.9%,入院予防効果が87.5%,重症化(ICUでの治療)予防効果が90.3%,COVID-19関連死予防効果が86.3%あって有効だったと結論している。

- 日本のようにワクチン確保が遅れた国や,冷蔵・冷凍運搬システムなどのインフラが未整備な途上国ではどうするか(財力の無い国にも公平に行き渡るようにCOVAXファシリティ(厚労省サイトの説明資料)という仕組みが作られ,日本も多額の出資をしているが,ワクチン確保には明らかに国間で差がある)→NatureのNews記事によると,COVAXファシリティの仕組みを使っても最貧国にワクチンが行き渡るのは2023年になるだろうし,その間にアフリカでもCOVID-19患者が増えるので,パンデミックの早期終結は難しいだろうという論調。

- ワクチンの効果が落ちるかもしれない変異株が出現したが大丈夫か?

- Wall EC et al. "Neutralising antibody activity against SARS-CoV-2 VOCs B.1.617.2 and B.1.351 by BNT162b2 vaccination"(LancetのCorrespondence,2021年6月19日)が出ていて,ファイザーのmRNAワクチンを2回接種してもδ株への中和抗体活性は従来株の1/6程度に落ちると書かれている。今後更なる変異株が出てくる可能性を考えると,ワクチン接種を加速するだけで切り抜けられると考える(どうも政府はそう考えているように思われる)のは楽観的すぎるだろう。

国内の承認について

- 国内で接種承認申請されたのは2021年5月8日現在,以下3つで(情報源),PMDA承認済はファイザーのみだった。2021年5月21日にモデルナとアストラゼネカも特例承認されたが,アストラゼネカのものは,5月21日現在,薬事承認はされたが予防接種法に基づく接種には使えない。

- ファイザー: mRNAワクチンで約95%の発症予防効果。おそらくPEGのアレルギーの報告あり(日本アレルギー学会報告)。長期保存はディープフリーザー要。普通の冷凍だと最長2週間有効,その後冷蔵で解凍なら5日以内に希釈,常温で解凍なら2時間以内に希釈し,6時間以内に使用。2021年2月14日承認。

- モデルナ: mRNAワクチンで約95%の発症予防効果。-20℃冷凍でOK。PEGの問題はありそう。2021年5月21日特例承認。

- アストラゼネカ: ウイルスベクターワクチン。Oxford Univとの共同開発なのでUKでは多用。発症予防効果は70-80%程度。血栓形成しやすいという報告があり,EU諸国で一時使用停止になった。冷蔵で6ヶ月有効なのが利点。2021年5月21日特例承認。

国産ワクチン開発について

- 厚労省の情報によると,国産ワクチン開発は塩野義製薬,第一三共,アンジェス,KMバイオロジクスなどが取り組んでいるが2021年3月現在,どれも臨床試験中。実用化は2022年以降の見込み。

接種状況について

- 政府CIOポータルサイトに,ワクチン接種記録システム(VRS)についてというページが2021年1月25日に開設されていて,そのことは「お知らせ」でアナウンスされているのだが,そこの「更新情報」の中に2021年5月27日付けで掲載されている高齢者等の接種状況ダッシュボード(ページ内リンク)から,「ダッシュボードで接種状況を詳しく見る」とリンクされているダッシュボードにはCIOポータルサイトトップのお知らせからのリンクがないのが勿体ないと思う。医療従事者等への接種状況データへのリンクを含む,官邸のワクチン接種状況のページからリンクされているが,CIOポータルサイトのお知らせにも載せてくれた方が見つけやすいだろう。つぎはぎで作られているから仕方ない面もあるが,ワクチン接種関連情報の公開のされ方は体系立っていないので美しくないと思う。職域接種の総合窓口が官邸サイト内にあるのだが,そこからリンクされている申請ページは,goドメインの中に官邸サブドメイン内とは別のgbizサブドメインが作られていて,なぜか厚労省の管轄なようだ。

有効性の持続期間について

- Doria-Rose N et al. "Antibody Persistence through 6 Months after the Second Dose of mRNA-1273 Vaccine for Covid-19"(NEJMのCorrespondence,2021年6月10日)によると,モデルナのワクチンを2回接種後の抗体は半年はある程度のレベルが維持されるようだ。

副反応について

- Dr. Eric Topolのこのtweetで知ったが,Sprent J, King C "COVID-19 vaccine side effects: The positives about feeling bad"(Science Immunology,2021年6月22日)は,mRNAワクチンの2回目の接種で疲労感,頭痛,発熱などの副反応が起こる仕組みを,インターフェロンの作用と説明していて,Dr. Topolは「ワクチンは本来の仕事をしているだけ」とコメントしている。つまりダーウィン医学風に言えば,自然の生体防御反応なので,起こって当然だし,重大な副反応と考える必要は無いということ。

- JAMAに,mRNAワクチンを打つと精子濃度も運動性のある精子数も減らず,むしろ増えるという研究報告が載っていたのは,ワクチンで不妊になるという不安を持つ人がいるからなのだろう。ワクチンは不妊化のために意図的に接種されているという陰謀論は昔からあり,World Health Report 2007 "A Safer Future"でも触れられていたように,昔ナイジェリアで経口ポリオワクチン(OPV)がムスリム不妊化のための陰謀という噂が流れて北部のムスリムの多い地方からOPV反対運動が起こって政府がOPVを止め,既にポリオ流行が止まっていた南部だけでなく周辺諸国までポリオが再流行してしまったという事例が典型的だと思う。そもそも病気が無ければ健康な状態で注射を打つ必要も無いわけで,おそらく人間には元々ワクチン忌避の傾向があるように思われるが,こういうデマが流れるとさらに不安が煽られて,ヒトは不合理な行動を取りがちなので,最初に挙げたJAMAの研究のように,デマを否定する実測データを示すことも重要なのだろう(Ghinai I et al. (2013) "Listening to the rumours: What the northern Nigeria polio vaccine boycott can tell us ten years on", Global Public Healthも参照)。

- もっとも,毒性学の講義で毎年最初に喋っているが,薬もワクチンも(もっといえば食物さえも)異物を体内に取り込むわけだから,どれも効果と副反応リスクのバランスに基づいて使うかどうかを決めるのが合理的な態度であることも間違いなく,空気感染する上に感染すると免疫記憶がリセットされてしまうという報告がある麻疹や,マイクロ飛沫感染し,スペインかぜ並のCFRがあるCOVID-19については,9割以上の発症予防効果があるワクチンがあったら,Science Immunologyの論文に書かれている程度の副反応がかなりの確率で起こるとしても,受ける方が合理的な判断だと断言できるけれども,ワクチン以外の感染予防が可能な性感染症や蚊媒介感染症については,そこそこの予防効果があるワクチンを打つことが合理的かどうかは一概にはいえない。医師には,わりとその辺りの議論を雑にして何でもワクチン推奨する人が多いように見えるのだが,科学的あるいは公衆衛生上の議論としては,同一視はできない。

■変異株関連

情報源

- CDC: SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions

- WHO: Tracking SARS-CoV-2 variants

- GISAID: hCov19 Variants

- JAMA 2021年2月9日のViewpoint "Genetic Variants of SARS-CoV-2-What Do They Mean?"

- NEJM 2020年12月31日のClinical implications of basic research "Emergence of a Highly Fit SARS-CoV-2 Variant

- Vaccines 2021年3月11日の論文 "Emerging SARS-CoV-2 Variants and Impact in Global Vaccination Programs against SARS-CoV-2/COVID-19"

- (厚生労働省)2021年4月26日付け資料4「新型コロナウイルス感染症(変異株)への対応」

概要

- RNAウイルスなので突然変異を起こしやすい。ただしHIVよりは遅い

- 1つ以上の変異によって感染力や病原性が変わったウイルスをvariant(変異ウイルス,変異株)と呼んでいる

- 例えばN501Yはスパイクタンパク上で変異したアミノ酸とその位置なので変異名。各変異株は複数の変異を含むことがある。

- マスメディアでイギリス株とかインド株とか呼ばれているのは,その変異株が最初に報告された国だが,差別や偏見を助長する恐れがあるので望ましくなく,厚生労働省の資料などでは「英国で確認された変異株(VOC-202012/01)」のような書き方がされている。

- CDCは変異株を3つのクラスに分けていて,2021年5月7日現在該当する変異株は以下(その後WHOや日本はB.1.617系統もVOCに指定したが,2021年5月21日現在,CDCの分類ではまだVOIのままである)。

- VOI(注目すべき変異株) B.1.526 (20C/S:484K), B.1.526.1 (20C), B.1.525 (20A/S:484K), P.2 (20J), B.1.617 (20A), B.1.617.1 (20A/S:154K), B.1.617.2 (20A/S:478K), B.1.617.3 (20A)

- VOC(懸念される変異株) B.1.1.7 (20I/501Y.V1), P.1 (20J/501Y.V3), B.1.351 (20H/501.V2), B.1.427 (20C/S:452R), B.1.429 (20C/S:452R)

- VOHC(重大な結果をもたらす変異株)まだ該当無し

- その後デルタ株の大流行やオミクロン株の出現などいろいろ様相が変わり,2022年1月14日時点でのWHOの区分は以下の通り。ちなみに米国CDCはDelta株とOmicron株だけをVOCとしていて,VOIは無く,その他多くの株をVBM (Variants Being Monitored)としている。

- VOI(注目すべき変異株) C.37 (21G) = Lambda(λ), B.1.621 (21H) = Mu(μ)

- VOC(懸念される変異株) B.1.1.7 (20I(V1)) = Alpha(α), B.1.351 (20H(V2)) = Beta(β), P.1 (20J(V3)) = Gamma(γ), B.1.617.2 (21A, 21I, 21J) = Delta(δ), B.1.1.529 (21K, 21L, 21M) = Omicron(ο)

- VOHC(重大な結果をもたらす変異株)まだ該当無し

呼び方について

- 変異株名としてはPango lineagesによるB.1.1.7やP.2のような命名とNextstrainによる20Cのような命名があるが,VOC-202012/01のような表記もある(VOC-202012/01とB.1.1.7と20I/501Y.V1は同じもの。いわゆる英国変異株)。501Y.V2(いわゆる南アフリカ変異株)や501Y.V3(いわゆるブラジル変異株)はN501Y変異とE484K変異を含む。B.1.617, B.1.617.1, B.1.617.2, B.1.617.3(いわゆるインド変異株)はL452R変異を含む。

- N501Y変異をもつと感染力が強く,E484K変異をもつと中和抗体の有効性が低くなる報告がある。

- マスメディアは時々Pango Lineageの命名法の"."を省略するが止めて欲しい。あれはRのバージョンと同じく"."で区切られた整数に意味があるので,B.1.1.1.36だったC.36をC36と書いてはいけない。

- よく参照される命名法には,Pango Lineageのものの他にNextstrainのものもあるが,2021年5月31日に,名称が複雑でわかりにくいからメディアなど非科学者コミュニティが参照しやすいようにということで,WHOがギリシャ文字のラベルを付け始めた。このWHOのラベルは,系統関係とも含まれている変異とも関係が無く,VOCとVOI別々に検出順に付けられているので(VOCについてみると,変異株として世界的に最初に注目された「英国で最初に見つかった変異株」ことB.1.1.7がAlpha,次に注目を浴びた「南アフリカで最初に見つかった変異株」ことB.1.351がBeta,次に注目を浴びた「ブラジルで最初に見つかった変異株」ことP.1がGammaとなっている),WHOの表を参照しないと何なのかがわからない(例えば,VOIであるB.1.617.1がKappa,系統的には近いがVOCであるB.1.617.2がDelta)。それでも,初めて検出された国の名前を使って「○×株」と呼ぶのに比べると,差別や偏見を避けることができるから,良いラベルなのかもしれない(VOCとVOI別々に報告順にAlpha-DeltaとEpsilon-Kappaになっているから,ずっとフォローしていればわからないこともないかもしれないし)。ただ,VOIからVOCに指定が変わったり,新たにVOCにしたい株が出てきたらどうするのだろう?→2021年11月24日に見つかった新しい変異株はVOCとなったがWHOのラベルはOmicronとなり,ラベルが付け変わることはなかった

変異株別の感染報告数推移

- Finlay C et al."Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021" Euro Surveill. 2021;26(24):pii=2100509という速報で,変異株別の実効再生産数の増加割合が比較されているFigure 1をみると,B.1.617.2(=Delta)の強烈さが一目でわかる。

- 変異株別の分析ということでは,このtweet(物凄い数のRTといいねをいただいた)の,西浦さんたちのグループがどこかに投稿中の論文がプレプリントサーバに載っているのをニューロドクター乱夢さんがブログで紹介されているものも重要だと思うので,早くアクセプトされると良いなあ→Eurosurveillanceにアクセプトされていた。このままいくと日本でのデルタ株の増え方が大変まずいことになるという予測だが,たぶんそうなってしまいそう。

- 2021年11月24日に南アフリカから報告があったB.1.1.529は世界中で瞬く間に急増し,WHOからオミクロン株というラベルが付与されてVOCとなった。北大伊藤さんが筆頭著者の論文でGISAIDにあるデンマークのデータから推定した結果ではRtがデルタ株の3.19倍(95%CI: 2.82-3.61),西浦さんが筆頭で書いたJCMのEditorialで南アフリカのデータから推定された結果ではRtがデルタ株の4.2倍(95%CI: 2.1-9.1)とされていて,流行初期のデータからの推定なので過大な可能性はあるが,

それでもRtより大きいはずのR0が麻疹や風疹なみに大きいと考えられ(訂正:ここで考えられているデルタ株のRtはオミクロン株流行時の値なので,さまざまな原因で低くなっている可能性があり,オミクロン株のR0が麻疹や風疹なみに大きいとは限らない。もちろんR0はRtより大きいはずだが,オミクロン株の急増はRの大きさではなく世代時間や発症間隔が短いことが主な原因と考えられる),世界の国々で優占的に流行している株はあっという間にオミクロン株に置き換わりつつある。

国によるVOI/VOC指定の違い

- COVID-19の変異株については,GISAIDのページをチェックしておくと良いと思う。しかし各国の変異株の扱いは微妙に違っていて,いつの間にかCDCもdelta株(B.1.617.2)をVOCに指定していた。逆に,WHOはVOIに区分しているepsilon株(B.1.427/B.1.429)を,CDCはVOCに指定している。

- 日本の感染研は変異株についてという固定ページを作っていないようで,その時点での最新報告という形で報告されるので,COVID-19関連情報ページから随時辿るしかないようだ。変異株についてまとめた固定URLのページを作って欲しいところ。

時系列のメモ

以下は,ところどころ筆者のspeculationも入った,未整理の情報です。

新型コロナウイルス(2020年1月6日,11日追記 - 当該鐵人三國誌)

日本ではあまり報道されていないように思うが,中国での原因不明の肺炎(リンク先はWHOのリリース)は,この段階での封じ込めに失敗するとPHEICになりかねないので,注意しておく必要があると思う。

大晦日の初発報告から1週間ちょっと経って,SARSともMERSとも異なる新型コロナウイルスが原因と確定し,とうとう死者が出た(1月11日初報)。大変心配。

インペリグループによる患者数推定(2020年1月18日 - 当該鐵人三國誌)

毎日新聞でWuhanの新型コロナウイルスについて「英研究チーム」が感染者数が報告数よりずっと多いと推計したという記事が出たようだ(有料記事なので後半は読めていない)。発表したのはImperial CollegeのFergussonのグループでこれ。いくつかのシナリオで数理モデルで感染者数を推定しているが,おそらく1000人以上で,もっとも控えめな推計シナリオの95%信頼区間下限でも190人と書かれていた。筆頭著者のNatsuko Imaiさんは,感染症疫学の論文をいろいろ書かれている。二日熱マラリアの論文も書いてるのか。

患者数急増,西浦さんたちの論文(2020年1月20日, 23日追記 - 当該鐵人三國誌)

中国当局が新型コロナウイルス感染者が200人を超えたと発表したそうだ(ProMEDによると患者198名,うち3名死亡だが)。たぶん隠していたわけではなく,発症と検出と報告には時間差があるということだと思う。インペリグループの発表が的中していたのは,ある意味当然か。

たぶん北大の西浦さんのグループも今頃は夜を徹して論文書いているだろうなあ。→(追記20200123)やはりそうで,インペリグループと類似の手法で中国国内での22日までのincidence推定をした論文がアクセプトされたそうだ。凄いなあ。

WHOはPHEIC宣言せず(2020年1月23-24日 - 当該鐵人三國誌)

WHOはPHEICをまだ宣言しなかった。この文書によると予備的に計算したヒト=ヒト感染のR0が1.4-2.5,CFRは発表とともに変化しているが概ね2-3%くらいだから,どちらもSpanish Fluと同レベル。中国以外で患者が確認された国(タイ,日本,韓国,シンガポール,ベトナム)の患者は,これまでのところすべて中国で感染して移動してきた人で,まだ中国以外では持続的なヒト=ヒト感染が確認されていないからPHEICにならなかったが,ここに至って封じ込めはかなり難しくなってしまったように思う。

絶対リスクと相対リスク(2020年1月26日 - 当該鐵人三國誌)

たしかギーゲレンツァーの本に書いてあったと思うが,絶対リスクと相対リスクの違いは重要だ。

統計学的には5%未満の確率しかない現象は滅多にないことだから偶然で起こるとは考えられない,という判定が下されることが普通だった。これは,逆に言えば,5%未満の稀な例外だったら判断が間違っていても諦めましょうという合意とも言える。医薬品の臨床試験で,副反応のリスクを評価する際に,有意水準を5%として検定し,有意差がないから実質的には安全と判定してしまうとしたら,そういう判定を下していることになる(2020年4月8日補足:厳密に言えば,副反応のリスク自体の大きさが許容可能かどうかについては,統計的有意水準とは別の,臨床的に意味のある基準値,例えば0.1%とか1%を超えないかどうかを調べるために十分大きいサンプルサイズでの臨床試験を行って,検定や区間推定を行う。ここでいう臨床的に意味のある基準値の設定は,その医薬品がもたらすメリットとのバランスも考える必要があり,例えば軽微な副反応リスクが10%あったとしても,がんが90%完治するような医薬品ならば許容可能であろう)。

しかし,化学物質の安全性などでは少し厳しい基準がとられていて,10万分の1とか100万分の1未満のリスクを許容可能とすることが多かった。急性感染症の重篤度の評価は,確定診断がついた患者中その感染によって死亡転帰に至った割合,即ちCFR(致命割合)で示されることが多いが,100%の狂犬病とか,数十%以上の高病原性鳥インフルエンザやエボラウイルス感染症に比べると,スペイン風邪や,現在流行中の2019-nCoV肺炎の2-3%という値は小さく感じられるかもしれない。けれども,まあ流行が根絶できなくても仕方ないかと思えるのは,CFRでいうと0.001-0.01%レベル=1万分の1から10万分の1レベルで,季節性インフルエンザとか普通の風邪くらいの低さが社会的に要求されると思う。

しかも,これらはすべて相対リスクの話であり,実際にそれらによって増加する死者の人数は,それらに曝露し(て発症し)た人口を掛けた値になる。それが絶対リスクである。分母が小さい高病原性鳥インフルエンザやエボラウイルス感染症に比べるとCFRはずっと低いが,世界に広まったスペイン風邪による死者は2500万人と言われている。

新興感染症(それまでヒトの病気としては存在しなかった感染症なので,誰も抗体を持っていない)がどれくらい広まるかはR0(基本再生産数: Basic Reproduction Number,周囲の人が全員その感染症への免疫がない状態で,一人の患者から平均何人の二次感染者が生まれるかを意味する値)によって予測できるが,エボラウイルス感染症やMERSではR0が1未満なのでパンデミックには至っていない。WHOが2019-nCoVの中国国内のヒト=ヒト感染におけるR0を1.4-2.5と推定したということから考えると,よほど迅速に隔離とか行動制限とかワクチン開発して大勢の人に接種するなど感染リスクを下げる対策がドラスティックにとられない限り(もちろん衛生水準や行動パタンが異なる他国ではR0はもっと低いかもしれず,1未満にできるならばパンデミックには至らない可能性もある。麻疹のように飛沫核感染するためR0が10を超えるような感染力だったら,ワクチンができてR0でなくRt[=実効再生産数]を1未満にすれば良い状況にもっていけない限り,ほぼ制御不能だが,このウイルスの感染力はそこまで高くない),このウイルスが広まってしまう可能性が高いことを意味する。

米国CDCは,CFRが季節性インフルエンザと同じ程度だった2009年のA型インフルエンザ(H1N1)pdmについて,米国内の1年間の累積罹患率が6100万人,死者が12470人という推定値を出しているが,これだけ多くの人が罹患してもそれほどインパクトが大きくなかったのは,ひとえにCFRが小さかったからだ。もしあの時と同様なパンデミックが起き,大雑把に考えて人口の1/5が罹患するとしたら,世界人口のうち14億人が罹患することになり,CFRが2%もあったら死者は2800万人という,それこそスペイン風邪に匹敵する大惨事になってしまう。R0をこれまでの推定値より小さくできてヒト=ヒト感染を抑え込むことができればまだ良いが,そうでなかったら,現在は存在しない治療薬を早急に開発してCFRを下げないと,絶対リスクとしてはスペイン風邪に匹敵する大惨事に至る危険がある。WHOは10日以内に再びPHEICにするかどうかの会議を開くとしているが……。

研究ラッシュが起こるかも(2020年1月27日(1) - 当該鐵人三國誌)

今の感じからすると,A型インフルエンザH1N1pdm2009のときのような研究ラッシュが起こるだろう。

まだWHOが2019-nCoVと仮称で呼んでいて,正式名称が決まっていないので仕方ないのかもしれないが,Natureの動画がWuhan Coronavirusと呼んでしまっているのはまずい気がする。

ただ,NatureもScienceも特設ページは作っていないのは,正式名称が決まっていないからだと思う。それでも,NatureはEditorialといくつかのニュース,JAMAはViewpointを1つ掲載している。

BMJは既に特設ページを開設している。NEJMにはEditorialと原著論文が掲載されている。Lancetも特設ページはないが,患者の臨床的特徴についての原著論文と家族集積性があることからヒト=ヒト感染が示されるとした原著論文が載っている。

なぜ新感染症でなく指定感染症なのか? なぜ厚労省令でなく閣議決定なのか?(2020年1月27日(2) - 当該鐵人三國誌)

日本政府は2019-nCoV感染症を指定感染症にする方針だという報道があった。

指定感染症に指定された疾病はほとんどないはずで(高病原性鳥インフルエンザくらいか),感染症法の第6条8『この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。』によれば,「既に知られている」ものでなくてはならず,今回の場合は,これまでの新興感染症がそのカテゴリに入ることが多かった新感染症(感染症法第6条9『この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。』)の方が適切だと思う(まだ中国以外ではヒト=ヒト感染が起こっている証拠はないけれども,中国では人から人へ伝染することが明らかだし)。

敢えて指定感染症にするとしたら,たぶん第7条で指定感染症は他の条文を準用すると書かれているからか。

新感染症だと第15条で検体採取は知事の権限で強制できるし,第46条で入院勧告もできるが,第18条の就業制限が適用できないということなのか(そうだとすると,なぜ新感染症に対して就業制限できるという条文を作っておかなかったのかが謎だが)。厚労省のこのページだと新感染症が直ちに全数報告するカテゴリに書かれていないが,感染症法では新感染症も直ちに全数報告することになっているから,情報把握の面では指定感染症と変わりないしなあ。

しかし閣議決定すると報道されているが,厚労省の指定感染症についてという2007年の文書や,感染症の範囲及び類型についてというプレゼン資料でいう,厚生科学審議会の意見を聞いて「政令で定める」というときの「政令」って,厚生労働省令だと思うんだが。なぜ閣議決定なのだろう?

法律通りに考えたら厚生労働大臣の権限のはずだが。忽那賢志さんのような感染症専門医も指定感染症にすることに異を唱えていないので,何かぼくが勘違いしているのかもしれないが,素人代表としてこの2点(なぜ新感染症指定でないのか? なぜ厚生労働省令でなく閣議決定なのか?),メディアから質問してくれないかなあ。

コロナウイルスに対する個人防御(2020年1月27日(3) - 当該鐵人三國誌)

TWEEDEESの沖井さんが2019-nCoVへの感染防御手段を知りたいとTweetしていたので,WHOのイラスト入り資料とハフィントンポストの高山先生の記事を紹介した。

ちなみにWHOのイラスト入りメッセージを簡単に日本語訳すると,

- 「石鹸と水で手を洗うか,アルコール除菌クリーナーで手を拭ってきれいにする」

- 「咳や鼻水が出るときはティッシュか肘で鼻と口を覆う」

- 「風邪やインフルエンザ様の症状がある人には近づかない」

- 「肉と卵は完全に調理する」

- 「生きている野生動物や家畜と保護手段無しでの接触をしない」

ということで,まあ当たり前のことばかりだが。

国内ヒト=ヒト感染発生(2020年1月28日 - 当該鐵人三國誌)

2019-nCoVを指定感染症にすると閣議決定されたという報道。昨日書いた疑問はどのメディアも突っ込んでくれない。疑問に思わないのか?

国内でのヒト=ヒト感染が起こったという厚労省発表があった。これでWHOもPHEICを宣言せざるを得ないだろう。

関連して,本日18:00から,厚労省にコールセンターが設置された。

今夜22:00からのクローズアップ現代+は新型ウイルス肺炎 封じ込めはできるのかという緊急特番で,既に患者数推定の論文を発表している,北大の西浦さんの研究室も出るとのこと。

内閣官房「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」からリンクされている関係省庁による対応一覧の厚労省のところを見ると,「1月28日 新型コロナウイルス感染症を指定感染症及び検疫感染症と定める政令を閣議決定」と書かれているので,やはり厚生労働省令には違いないようだ。普通は閣議決定ではなく,厚生科学審議会の意見を聞いて厚生労働大臣が発令するものだと思うがなあ。

クロ現を視聴。北大取材は録画だったようで,今日の国内のヒト=ヒト感染例の話はスタジオでしか語られなかった。西浦さんたちのモデルによると,27日までに感染者数は2万人を超えている可能性が高いと語られていたが,モデルの外挿期間を延ばしただけなのか,新たなデータも加えて推定し直したのかは説明がなかった。たぶん後者と思うが。

西浦さんは,積極的疫学調査により感染した可能性が高い人を追跡することの重要性に触れた上で,中国ではそれが不可能なフェイズに入っているのではないかとコメントしていたが,今日発表された国内感染の方も,風邪様の症状が出てからもなかなか診断がつかず10日ほど仕事を含めて動き回っているので,接触した可能性がある人をすべて探すのは不可能に近いのではないか,とも思う。押谷さんが言われていたように,不顕性感染や軽症例が多く(つまり感染発症指数が高くなくて),そのような上気道感染している状態でも感染力があるのだとして,たぶんその後20%くらいの確率で重症化して肺炎を起こし,その10分の1くらいが死に至るという話なのだとすると最悪だ。その場合,スペイン風邪レベルの災厄にならないためには,かなりの社会インフラの制約をするか,早急に治療薬かワクチンを実用化するしかないだろう。押谷さんはSARSの場合にR0が高かったのはスーパースプレッダーのせいとも言っていて,そういう人への迅速な対処が大事と説明していたように思う。仮にスーパースプレッダーというハブホストが存在するのなら,ネットワークトポロジーとしてはスケールフリーネットワークだから,ハブホストをネットワークから取り除けばネットワークは容易に崩れるのだが,ランダムリンクなのにR0が1を超えているのだとしたら,その方が対処は難しい。

フォローアップセンター設置,緊急避難等(2020年1月29日 - 当該鐵人三國誌)

渡航歴のない国内患者発生の意味についての忽那賢志先生の記事。ただ,この患者自身へのリンクは確かに辿れるだろうが,症状が出てから結構動いているので,積極的疫学調査によって接触した可能性がある人を同定・フォローするというのは,かなり難しいのではないだろうか。中国からの帰国者のうち武漢滞在歴がある人についてはフォローアップセンターで継続対応することにしたようだが。

フランスのevacuation。日本の緊急避難についての情報は,大変探しにくいが外務省のサイトにあった。

北大西浦研からの2019-nCoVについての論文2本目についてのtweet。こういう状況だと新しい情報をフォローアップするだけでも大変なのに,こうやって世界と競って論文を出していくのは凄いなあ。

神戸大学の拡大防止のための対処。Twitterでも広報された。自宅待機を容易にすることは感染拡大防止のために有効だと思う。

2019-nCoVの検査キットについてWHOが1月14日付けで出した中間ガイドラインと,リアルタイムRT-PCRによる検出プロトコル。

CDCに2019-nCoVの特設ページができていた。

文部科学省に新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応についてというページができた。今後は,大学の学生対応も,基本的にはここの指示に従うことになるはず。

岩田健太郎先生がtweetされているように,患者の人権は守られねばならない。公衆衛生学講義の「感染症とその予防」の回でも,最初のスライドで強調している点。

メルボルン大学Doherty研究所のチームが2019-nCoVの培養に成功したというニュースリリースと会見動画。

NY Timesの記事に載っている

厚労省の2020年1月のリリース一覧からリンクされているが,2019-nCoVの無症状キャリアの情報については,報道機関の情報よりもこのページの方が詳しいように思う。1月29日時点の世界の感染者情報もリンクしておく。

PHEICの宣言(2020年1月31日 - 当該鐵人三國誌)

今朝のハフィントンポストの高山先生の記事をリンクしておく。

テレビで,WHOが2019-nCoVのアウトブレイクについてPHEICを宣言したという報道(それを受けた厚労省のリリース)。時間の問題だったが。

PHEICはIHR2005で規定された概念で,IHRの枠組みについてはこの厚労省の資料が参考になると思う。加盟各国政府は,ここからリンクされている附録に書かれている体制と能力を備えなくてはならず,日本は達成していると評価されているが,すべての国で2012年までに整備するという目標は達成できなかった。

去年のエボラもPHEIC宣言されたし,CFRが高いのでアフリカでは大きな問題だったが,それほど感染力が強くなくてパンデミックになる可能性は低かったので,たぶん多くの先進国にとっては,IHR2005に基づいた対応は続けていても,どこか対岸の火事だったと思う。2019-nCoVはCFRはエボラよりずっと低いが(とはいえ,現在の推定値だと季節性インフルエンザより2,3桁大きくスペイン風邪と同等),感染力が強いので,パンデミックになる可能性が高く,世界中どこの国にとっても他人事では済まされない。

メディアが死亡率とか致死率とか呼ぶことが多い指標,何度かCFRという略称を書いているが,正しくは致命割合(確定診断がついた患者のうち,その疾病で亡くなる割合)という。以前はCase Fatality Rateと呼ばれていた。しかし定義から明らかなようにRateではないので(分母が人時ではないので),最近の疫学者はRatioを推奨する人が多かったように思う。2009年のパンデミックインフルエンザのときは,分母を確定診断がついた患者で計算した場合をcCFR,症状がある患者で計算した場合をsCFRと区別しようという話もあった。2019-nCoVについて最近出た西浦さんたちの論文では,Riskとなっている。確かにRiskは疫学的にCumulative Incidenceと同じで,要因に曝露した人のうち観察期間内にイベントが起こった人の割合を示す用語なので,Ratioよりも正しい。

新感染症にしておけば新型インフルエンザ等対策特措法が適用できるのに(2020年2月2日 - 当該鐵人三國誌)

新型インフルエンザ等対策特別措置法という法律が2012年成立2013年公布され,2018年改正が2019年6月から施行されていて,かなりラジカルな対処がとれるようになっているが(日本ウイルス学会のサイトにある,成立時の説明),この法律の対象は新型インフルエンザ等感染症と全国的に急速に蔓延する可能性がある場合の新感染症となっている。先日,2019-nCoVは指定感染症よりも新感染症にする方が筋なのではないかと書いたが,この特措法を使えば就業制限どころではない本格的な対策がとれるのだから,厚労省は新感染症に指定し直すべきと思う。未だにいろいろな性状が研究されている最中で,明らかになっていないことも多いのだから。

公衆衛生における社会防衛のための規制行政的活動は,個人の基本的人権の制限を含む場合も多いので,民間には許されず,都道府県知事など公権力によってしか実施されないし,その発動は法律で厳しく管理されている。現政権周辺の口からは緊急事態法を制定して迅速な対処などという世迷い言が出てくるが,それでは政権中枢が恣意的かつ選択的に広範囲に個人の人権を抑圧することが可能になってしまう。問題は全国的に急速に蔓延することによって社会システムの維持を危機にさらす可能性がある感染症への対処なのだから,既に成立している新型インフルエンザ等対策特別措置法が適用できるようにするのが筋だろう。なぜそうしないのか。

内閣官房の組織体制を強化する方針という報道だが,本当に専門家を呼ぶなら,政治家主導で制御しようとせず,その専門家が能力を発揮できる体制を与えてあげて欲しい(もっとも,現状への対処のためには,国際保健,災害対策,感染症の臨床を含む広い視野を保ちつつ,システマティックな考え方が迅速にできる,高山先生のような人が必要で,そういう人材は日本には少ないのだが)。そういう専門家を,内閣官房が「やってる感」を出すための権威付け用アドバイザーとしてしか使わないなら,無駄づかいになってしまう。個別分野の第一線の専門家は,疫学だったら研究を進めて信頼できるCFRやR0やRtや検疫のための隔離が必要な期間の推定値を出すことに貢献してもらうべきだし,ウイルス学だったらウイルスの遺伝子解析や病原性,このウイルスがどういう条件で上気道から肺に移行するのかといったメカニズムの解析,ワクチン開発などを進めて貰うべきだし,臨床だったら症例検討や治療法の検討を進めて貰うべきだろう。それら個別分野についての専門家を呼ぶなら,第一線を退いた方が良いと思う。

中国でA型インフルエンザウイルスH5N1亜型が感染した鶏が4500羽死んだというニュースが流れているが,H5N1は鶏から人に感染した場合のCFRが60%に達することから,「高病原性鳥インフルエンザ」として感染症法の2類に規定される全数報告疾患となっているものの,基本的に鳥類の病気であって稀にしか鶏から人には感染しないし,人から人への感染は一例もないのでR0が0であり,それほど恐れる必要はない。詳しくは10年前に作った講義資料「新型」インフルエンザ対策の公衆衛生学的視点をご覧いただきたいが,変異してヒト=ヒト感染を起こす可能性に対する警戒を怠ってはいけないが,鶏でのアウトブレイクだけならば,鳥類との濃厚接触を避ければ,まず安全である。現在の状況で,新型コロナウイルスよりも鶏でのH5N1の危険を煽るようなことを言う人は,まず間違いなく,感染症の素人である(あるいは,何か別の意図があるのか)。公衆衛生学の「感染症とその予防」の資料に載せたWolfe et al. 2007のフレームワークで言えば,高病原性鳥インフルエンザは第2段階なので,比較的対策は容易である。新型コロナウイルスはたぶん第4段階になってしまったので,対策はずっと難しいし,社会介入が必要になる。

1月28日に厚生労働省令が公布され,当初は10日が経過した2月7日施行予定だったが前倒しで2月1日(昨日)から施行されたことで,新型コロナウイルス感染症は,指定感染症であるだけでなく,検疫法2条3号による検疫感染症となった。このファイル中の参考資料にある通り,新感染症に指定しておけば検疫法34号2号により検疫時に隔離・停留もできるのだが,検疫法2条3号によるのでは,チクングニア熱,デング熱,マラリア,H5N1またはH7N9による高病原性鳥インフルエンザと同様,質問・診察・検査・消毒はできるが,隔離・停留は強制できない。どう考えても新感染症にするのが筋だったと思うが。

パニックやフェイクニュースに惑わされてはいけない(2020年2月3日 - 当該鐵人三國誌)

感染症学会が1月29日付けで新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染症への対応についてという文書を出している。感染症の専門家である会員に冷静な対応を求めるメッセージ。

Lancetに1月30日付けで載っている2019-nCoVのゲノム解析の論文はわかりやすい。

今朝のテレビニュースで話題になっていたフェイクニュースや不正確な情報に伴うパニックや差別や偏見の件,BMJに1月31日付けで載っている2つのOpinionでも取り上げられていた(Coronavirus -- we need to contain the parallel epidemics of xenophobia and misinformationとIs reporting of the coronavirus producing viral panic?)から,日本だけの問題ではない。

中国以外での死者がまだ出ていないからと言って,病原性が高いのは中国固有の事情と判断することは(そういう言説を流している医師が散見されるが),まだできない。中国でも初の死者が出たのは1月11日のことで,当時の確定診断がついた患者数は41人だったので,CFRが2~3%という推定値と矛盾していないし,それは初発報告から10日以上経ってからのことだった。感染者が何十人というレベルに到達した国はまだ中国以外に無いし,国内二次感染者が出てから10日以上経った国もないので,日本で治療してもCFRが2~3%である可能性は,まだ否定できない(CFRが3%だとしても,20人中1人も死亡しない確率は18.3%ある)。先日書いた通り,この値はエボラやSARSよりずっと小さいが,季節性インフルエンザのCFRより2桁大きく,スペイン風邪レベルなので,決して病原性が弱いとは言えない(風邪の原因となるタイプのコロナウイルスとは全然違う。Lancetのゲノム解析論文の結果から見ても,遺伝的にはSARSコロナウイルスに近い)。

Johns Hopkinsのサイトがアクセスできなくなっている。代わりになりそうな患者数の時空間分布情報はEuropean Center for Disease Control and Prevention (ECDC)のページが見やすいように思う。WHOが毎日出している状況報告(リンク先は昨日付のもの)も参考になる。

コウモリに感染していたウイルス由来という論文(2020年2月4日 - 当該鐵人三國誌)

昨日付けでNatureに載っていた論文(Zhou, P., Yang, X., Wang, X. et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7)は,2019-nCoVの起源について,患者5人から得られたウイルスの全ゲノム解析の結果,SARSコロナウイルス(SARS-CoV)とは約8割相同,コウモリに感染していたコロナウイルスの中に96%相同なものが見つかったので,たぶんコウモリ由来の新しいウイルスだろうとする論文。細胞に侵入するためのレセプターとしてはSARS-CoVと同じくACE2を利用していることも確認したとのこと。

多くの医師が軽症患者が見つかるようになるからCFRが下がると思っていて,メディアやSNSでそのようなコメントを拡散しているのが目に付くが,発症と死亡のタイムラグもあるので,中国と日本の治療水準(コロナウイルス肺炎に効く薬があるかどうかはまだ研究中で不明だし,重症化したときの全身管理の良さとかの話になると思うが)に大きな違いがないなら,CFRはそんなに変わらない可能性も小さくない。何度も書いたように2-3%というCFRは季節性インフルエンザより2桁以上大きいので,仮に1/10になったとしても,R0が2前後のまま広がってしまったら,社会には絶対リスクとして大きな影響がでる。これは当時既にインフルエンザウイルスに効く薬が存在し,CFRが季節性インフルエンザと同じかむしろ小さいくらいだったInfluenza(A)H1N1-2009pdmとはまったく違う点だ。感染症専門医の中でも,この辺りを正しく認識されているのは高山先生の発言しか目に付かない。

2019-nCoVのメモとリンク,先頭のリンク集と,後半の時系列メモの間に,感染症疫学の基礎の基礎みたいな説明を図入りでしておきたいところだが,今そんな時間はない。

WHOが状況報告第14報で2019-nCoV患者の空間分布についてのダッシュボードを開発したことを報告した。Johns Hopkinsが既に開発して公開しているものと同じく,ArcGISのサーバを使ったシステムだが,微妙に数値が異なるのはソースにしているデータが違うのだろう。

指定感染症も全数報告なので症例の届出基準を定める必要がある。医師の届出基準の新旧対照表が出ていた。

北大の西浦さんのPress Conferenceがあった(20200428追記:すぐにvimeoからは消えてしまったが,YouTubeにはずっと残っている。"Asymptomatic ratio: 50.0%"と30分頃に出てくるスライドに表示されている)。英語だがわかりやすい発表だったと評判。(以下多少誤解していたので修正)従来のCFRに代えて感染致命割合(Infection Fatality Risk)の推定値が0.3-0.6%とのことで(JCMに掲載された第2弾によると,伝統的なCFRであるcCFRや,発症した人だけを分母とするsCFRでは,感染の半分が不顕性感染者から起こっているという推定結果からすると(20200228修正:この部分,この論文に書かれていたことではなかったので削除します)ナンセンスなので,不顕性感染者も含めた全感染者数を分母として計算された新しい指標値であり,実はCFRが低かったのだというわけではない),相対リスクとしてはあまり大きな値と感じないかもしれず,臨床のセンスだと大部分は軽症だと判断してしまうかもしれないが(無闇に検査対象を広げるなとか指定感染症の指定を外せという岩田健太郎先生や堀成美さんのtweetはそういうことだろう),この数字はアジアかぜと同等で,季節性インフルエンザや2009年の新型インフルエンザとは桁違いに大きい。IFRやCFRは医療水準の違いも吸収する数字なので,スペインかぜやアジアかぜの時とは医療水準が違うということは気休めにもならない。仮に5000万人感染してIFRが0.3%だったら15万人が亡くなることになり,一気に死因のトップ5に入ってしまう。ともかくリンクを辿れる間は封じ込めの努力を続けながら(もっとも,不顕性感染や軽症でも感染力があるという知見は確からしいので,公衆衛生行政としては,現状の水際作戦や移動制限にはあまり意味が無いと思われ,そのうちリンクを辿れなくなる前提で対策を考えておくべきだろう。たぶん高山先生ならその辺りわかっておられると思う),治療薬やワクチン開発の努力もし,重症化因子を特定し,重症化した人を収容できるだけの医療施設の体制を整える必要がある。現段階で2009年の新型インフルエンザレベルと思ってしまうのは間違っている。公衆衛生的には,こういう数字の感覚が大事だ。

香港の死亡例とクルーズ船の感染者報告(2020年2月5日 - 当該鐵人三國誌)

香港でも1例死者が出たので,昨日の西浦さんたちの推定値は大きく変わる可能性がある(と思ったが,JCMの短報を見る限りではIFRの分子で中国の国内外で区別した推定をしているわけではなさそうなので,ほとんど影響なさそう)。流行初期には1例でも推定値に大きく影響する。

クルーズ船の乗客のうち10人から2019-nCoVが検出されたと厚労省からの発表があった。まだ検疫中なので,もっと増えるかもしれない。Johns HopkinsやWHOの時空間情報で,中国以外の患者数増加にはブレーキが掛かり始めたかのように見えたのは,一時的なギャップだったのかもしれない。引き続き注意が必要。とはいえ,一般人ができることは,人混みを避けること,なるべく不特定多数が触る可能性があるものには触らないこと,外出から戻ったら必ず石鹸で手洗いすること,体力を落とさないように節制した生活をすること(だから自分も食事と睡眠は最低限確保している),くらいしかないのだが。

さっき書き忘れていたが,もちろん,『病気は社会が引き起こす』の著者である木村知先生が言われる通り,風邪様症状があったら学校や会社を休んで自宅療養し(これは勤務先や学校が認める社会的コンセンサスさえできれば即時実行可能),重症化の兆しがあったら医療機関に電話で確認してから受診する(ここの部分はもっと医療側の体制強化が必要)のは前提。

IHR2005はグローバリゼーション前提で,人やモノの移動なしには世界中の人々の生活が成り立たないので,貿易や交通の制限は必要最小限に抑えつつ,犠牲者を増やさないために有効な対策をうつ,というものなので,WHO事務局長の発言は当然そういうスタンスになる。西浦さんの発表にあったように,既に半分くらいの感染が不顕性感染者から起こっているとしたら,症状がある人だけの移動を止める対策の効果はほとんど無いし,症状がない人まですべての中国との人口移動と物流を止めることはデメリットの方が大きいだろう(もっとも,もし,今後も世界的にCFRが2-3%であると判明したら,その限りではないが)。

「ただの風邪」言説はデマ。ヒトに感染する既知のコロナウイルスは6種類あって,うち4種類が「ただの風邪」の原因となり,残りのSARSとMERSが高い確率で急性の重症の肺炎を起こすものだった。2019-nCoVは新たにヒトに感染するようになった7種類目のコロナウイルスで,上気道にとどまって風邪症状で治る場合もあれば,肺に移行して肺炎になる場合もあるので,ただの風邪でもないし,SARSやMERSのようなものでもない。何度も書いているが,IFRが0.3-0.6%としても,風邪やインフルエンザより2桁大きい値である。ぱっと見ただけの一般人や臨床医は100人に1人より少なければ低リスクという印象を受けてしまうのかもしれないが,公衆衛生的には小さくない。

ゲイツ財団が新型コロナウイルス対策に1億ドル提供すると表明した。眠る前にWHOの記者会見のライブ中継を見ていたら,Tedros事務局長が歓迎の意を表していた(Tweetもしていた)。全速力でやるべき研究は,どういう条件で肺炎に移行するのかとそれをどうすれば防げるのかの解明と,肺炎になったときに効く薬の開発であろう。長期的にはワクチン開発が望ましいが,短期間では無理と思う。どれも巨額の金がかかるはずなので,ゲイツ財団の決定は大きい。Tedros事務局長は,いま対策を進めれば奏功する可能性もある,という主旨のことを何度も言っていた。

昨日の西浦さんの会見を取材して書かれた毎日新聞の記事がミスリードで,それがYahooニュースに載ったことから,臨床医などが「ただの風邪だった」という誤解を広めている。WHOがどういう対応を取っているかを見れば,「ただの風邪」でないし,2009年のパンデミックインフルエンザとも全然違うことは明らかだろうに。

2月4日付けで,2009年のパンデミックインフルエンザ流行時も示唆に富んだコラムを書いていたリスクコミュニケーションの専門家,Peter Sandmanが「封じ込めについてのリスクコミュニケーション―2019年新型コロナウイルス」というコラムを公開していた。

某新聞記事(2020年2月6日 - 当該鐵人三國誌)

某新聞の1面に,この2日ほど取材協力していた記事が出たが,ぼくからの情報は3行しか使われず(名前も出てなかったし,別にいいのだが),臨床の専門家の情報の方が大きく使われていた。

なぜ数人しか診ていないのに100人中たぶん10人未満しかいない重症化について,普段健康な人なら心配ないと言ってしまえるのか謎だし,最初の41例についてLancetに載っていた臨床論文(この人たちは全員肺炎にはなっていた。うち27人は市場に行ったことがあるが,binom.test(27, 41, 0.5)でp=0.06なので,海鮮市場に行っていたかそれ以外での感染かも有意差はない)のTable 1を見れば,

- ICUに入った重症化例とそうでない人の間には年齢にも有意差はなく,

- 海鮮市場に行った割合にも有意差はなく,

- 持病がある割合にも有意差はなかった[ICUに入った13人中5人,そうでない人28人中8人だけが持病あり]ことや,

- 入院時の白血球とかいくつかのサイトカインは重症化例の方が高い値を示していたこと

はわかるので,この論文を読んでいれば,重症化するのは決して高齢者や持病のある人だけではないとわかるはず。

西浦さんが出した0.3-0.6%という値がIFRであって,これまで,ほとんどすべての場合,確定診断がついた患者数を分母,そのうちその疾患で死亡した数を分子とした割合またはリスクとして計算されてきたCFR(致命リスク。メディアや臨床の人は死亡率とか致命率とかいうが,疫学でいう率ではないので,疫学研究者なら,致命割合または致命リスクというはず)とは違うのだということを踏まえていない記述だったのも残念。

2009年のパンデミックインフルエンザのCFRの値が0.5%未満という書き方も嘘ではないがミスリードで,もっとずっと低いし。

メールで説明したのだが,従来のCFRであるcCFR,病院に行くほどではなくても症状があって感染力もある人を分母としたsCFR(これは2009年のパンデミックインフルエンザの場合に大きな意味をもっていた),無症状でも感染力があるということからすべての感染者を分母として今回定義したIFRの違いは,結局,記者の方に理解していただけなかったようで残念。この段階で臨床家に意見を求めるのは筋が悪いと思うがなあ。

タイではメディアに取材された場合,報道前のものを見せてくれて,サインしないと報道されないというルールなのだそうだ。日本もそうして欲しいなあ。新聞は見せられないのが慣例だそうだし,今回のように複数人に取材した結果を記者が取捨選択して記事にする場合は(正しく取捨選択する能力があるかは別にして),他の取材対象者が語ったことを見せられないのはもっともなのだが。

クルーズ船の乗客から新たに10人の検査陽性者が見つかったという報道(厚労省発表)。

クルーズ船ではアウトブレイクしていた(2020年2月7日 - 当該鐵人三國誌)

クルーズ船の乗客中,新たに検査結果が判明した171名のうち41名が2019-nCoV陽性だったという厚労省のリリース。クルーズ船で検査を受けた合計273名のうち,61名が陽性だったということで,濃厚接触がなくてもかなりの確率で感染が広がる(追記:または,これまでの推定よりR0が高い場合がある)ことは明らかになったといえるだろう。封じ込めの難しさが明らかになった。

沖縄での検疫強化というニュース。日本国際保健医療学会西日本地方会の共同世話人の一人である垣本先生の写真が出ていた。検疫官を含め現場の人は大変なので,メディアは,こういう人たちが雑音に邪魔されず仕事しやすい環境を作ることに気を遣って欲しい。

(変異してさらに感染力が強いウイルスが広まること)それ自体はありうることです。一度感染すれば免疫ができ,かつ変異前のウイルスに対してもその免疫が有効ならば(cross immunityがあるならば),感染力が強い(おそらく患者の症状が軽くて動き回るからと考えられるため弱毒な)ウイルスの方が早く広まる可能性もあります。

ただし,2019-nCoVについて,感染後免疫がどれほどか,まだはっきりわかっていません。もし治癒後も再感染するなら,感染力が強い変異が起こっても,そちらが広まることと,現在の2019-nCoVの広がり方はほぼ無関係です。ましてやcross immunityについては変異が起こってみないとわかりません。この両方の条件を満たす可能性はあまり高くないと思います。

(…中略…)今回,感染力としてR0は1.4-2.5くらいで(人の集団の中で感染が継続するには1よりは十分に大きく),これが例えば4とか5であるような変異ウイルスが出現するとしたら感染拡大速度は高まりますが,そのメカニズムとしては,不顕性で排出するウイルスの量が多くなることによる可能性が高いと思われます。が,単位時間内にたくさんのウイルスが出るとしたら宿主に負荷がかかるので症状も出やすくなるはずなので,それはありそうになく,不顕性の時間が長くなるか割合が増える可能性しかないので,定義により弱毒化していることになりますから,感染力が高まることについては,あまり警戒しなくても良いのではないかと思います。

むしろ,現在メカニズムは未知ですが,不顕性感染者のうち重症化する確率が増えるような変異が起こる方が,IFRが上がるので被害は大きくなる可能性があって恐ろしいと思います。

とメールには書いたのだが,今日出たこの記事の最後の2行のようにまとめられてしまうのか……。最初の「どういう人が肺炎へと移行し重症化するのかまだわかっていない」は,確かにそう伝えたが。

ソロモン諸島の研究者仲間からの情報によると,1例でも新型コロナウイルス陽性者が出た国から,PNG経由でソロモン諸島へ入国することができなくなったそうだ(ここの情報によると,ヴァヌアツの方がまだ若干規制が緩そうだ)。ブリスベン経由なら今のところOKらしいが,今後どうなるかわからない。ミクロネシア連邦は緊急事態宣言を出していて,ここに書かれているように,日本から行こうと思うと,入国前に非汚染国で14日以上滞在する必要がある。SIDS(外務省の説明)に含まれている太平洋島嶼国は,全身管理ができるような医療資源が整っているところは少ないので,本気で侵入防止するためには,症状の有無を問わず潜伏期間が過ぎるまで安全なところで待機,というのは合理的な対策のような気もするが,ハワイとかグアムがいつまで患者ゼロを保てるかは不明だし,保てなくなったとき安い米やラーメンの輸入が止まっても食糧不足に陥らないのか,という対策を各国が考えておく必要があるだろう。WHO西太平洋地域事務局(WPRO)の公式ジャーナルWPSARが2019-nCoVのSpecial Issueを出すということで,Call for Papersが出ていたが,たぶんこういう視点での論文も必要なはず。

Lancet Infectious DiseasesへのCorrespondenceで,Rが2.2という推定なら半分より少し多くの感染を防げばRを1未満にでき,もし症状が出る前に感染力があるのが本当ならそれは困難だけれども,その証拠はあまりなくて,仮に感染の20%が発症前の患者から起こっているとしても,80%の症状がある人を素早く隔離すればRを1未満にするのは可能だろうから,早期発見と隔離を効果的にやればパンデミックは防げるだろう,という意見が出ている。西浦さんたちの第2報では感染の半分が発症前の患者から起こっていて(20200229削除),不顕性の患者は発症した患者の10倍いてもおかしくないとされているのだが,読まれていないようで触れられていなかった。NEJMとScienceとProNASしか引用されておらず,JCMは(IFは5以上あるのだが)publicityが不十分なのだろう。しかしクルーズ船での陽性者数を見ると,このCorrespondenceは甘いと思う。

SEIRモデルでの推定(2020年2月8日 - 当該鐵人三國誌)

昨日付でJCMに載っていたTang, B.; Wang, X.; Li, Q.; Bragazzi, N.L.; Tang, S.; Xiao, Y.; Wu, J. Estimation of the Transmission Risk of the 2019-nCoV and Its Implication for Public Health Interventions. J. Clin. Med. 2020, 9, 462.。SEIRのコンパートメントモデルで2019-nCoVのRを推定しているが,6.47 (95% CI 5.71–7.23)という高い値で,これは春節というイベントがあったことと符合しているとのこと。しかし接触者追跡をして検疫や隔離という効果的な介入を続ければ1月23日から2週間後にピークアウトし,介入しない場合よりずっと低い患者数にとどまるだろうし,北京への移動制限をすると,しない場合に比べて,北京の患者数は7日間で91%減るだろう,と書かれている。このモデルはEからIへの移行が固定パラメータなので,不顕性だったり症状が軽いのに感染力がある場合を考えていないのだが,Table 4によるとそれまでのデータを使って,このモデルで推定された1月23日から1月29日までの確定患者数は,実際の確定患者数と非常に良く合っている。逆に考えると,症状がなくても感染力がある,という人がかなりいることを仮定しない限り,中国での爆発的な広がりを説明するには,これほど高いレベルのRが必要になるということでもある。ただ,春節が終われば感染拡大は多少鈍化する可能性もあるし,そこで効果的な接触制限をすればRを1未満にできるという主張でもあるわけだが。

クルーズ船で新たに検査結果が出た6人のうち3人が陽性だったという厚労省のリリースが出た。

NHKスペシャルと東京新聞(2020年2月10日 - 当該鐵人三國誌)

NHKスペシャルを見た。

忽那先生の数例しか診ていない時点での臨床的な印象に対して,東大のウイルス研究者や押谷先生が,大半の人は軽症なので診た症例が偶然軽症例ばかりだったのだろう,という含みで,重症化する人も間違いなくいるのだからまだ楽観視は早いと言われていたのは重要だし,西浦さんのコメントにあった潜伏期間中でも感染3日目くらいから感染力があると推定されるという話も重要だし,WHOの進藤さんが生中継でコメントされたのには驚いたが重要なコメントであった。

火曜深夜に再放送があるそうなので,2019-nCoVについて正しく理解したいと思うなら,見逃した人は見るべき。

普通に生活している人が予防としてできることが風邪予防と同じことしかない,ということを知らしめるのも重要かもしれないが,全世界的な公衆衛生対策の必要性を軽視させるようなコメントは,この時点では軽率と思う。

武漢以外では2019-nCoVのCFRが0.17%でインフルエンザの倍という東京新聞の記事だが,直接インフルエンザによる死亡数は年間1000-2000人程度と推定されている。インフルエンザの年間推定受診者数は1000万人程度(概ね確定診断がついた患者数と思って良いと思う)なので,インフルエンザのCFRは0.01-0.02%という計算になるが(おそらくIFRにしたらもう1桁小さい),どうして2倍と言えるのか? 津田さんのコメント「武漢の致死率が高い一番の要因は、多くいる軽症者が把握されていないからだ」は,むしろ武漢のCFRが普通のCFRに近いことを意味しているのではないか(もちろん医療体制が不十分で,それが整えば多少は改善するかもしれないが,Nスペで押谷先生が言われていたように,武漢の医療水準はそこまで低くないはず)。武漢以外では積極的に検査しているから軽症の人も無症状の人も把握されて,IFRに近い値になっているとも考えられるし,発症からの経過日数が武漢より短いから,まだ死者が少ないだけかもしれない。

この記事の「倍程度」は記者が考えたようだが(さすがに津田さんはそんなことは言わないはず),「厚生労働省によると、日本国内のインフルエンザ感染者数(推定)は、年間一千万人規模。感染がもとで死亡する人は約一万人とされ、致死率は0・1%程度となる」は,感染者数と推定受診者数を混同しているし,「感染がもとで死亡する人」というのは,インフルエンザの流行によって間接的に増える死亡をすべて含めて推定された超過死亡の話なので,2019-nCoVのIFR(に近い値)と比較するのはナンセンス(そもそも,超過死亡数を確定診断がついた患者数で割った0.1%という値には何の意味も無い)。

何日か前の日経の記事,英語版にもなっているとは知らなかった。

クルーズ船で新たに検査結果がわかった57名中,陽性は6名だったという,厚労省からのリリースが出ていた。

病床とか検査のインフラ(2020年2月11日 - 当該鐵人三國誌)

Disaster Medicine and Public Health Preparednessというジャーナルから2019-nCoVについてのCall for paperメールが来た。特集号のエディタはDr. Stephen S. Morse。

大学生を集めたNHKの2019-nCoV番組,無意味どころか有害な気がする。これならクロ現プラスとNスペの再放送をする方がずっと良い。

1月17日に厚労省が出した通知の附録に「疑似症サーベイランスチェックリスト」がついていた。

2月4日付けで更新された「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」(国立感染症研究所)を見ると,ポジコンと特異的プライマーさえあれば,BSL2以上で扱えるし(三種病原体並みということか),RT-PCRの設備を持っている研究室(大学ならたくさんあるはず)なら検査可能に思われるが,守秘義務とか安全管理上の問題があるから簡単に委託はできないということなんだろう(自分でPCRやったことはないから確信はないが)。もし衛生研究所だけでは手が足りないというのが事実であれば,平時からバックアップ可能にするような協定を結んでおくと良いのではなかろうか。

厚労省は2月9日に自治体向けと日本医師会向けに病床確保の協力依頼を出している。原則として感染症指定医療機関の感染症病床に入院させることは変わっていないが,緊急時その他やむを得ない場合には,個室(2019-nCoV患者同士は同室でも良い),トイレ別を条件として,それ以外の病床でも受け入れられる体制を作るようにという依頼。日本での封じ込めに失敗して数理モデルで予測される最悪の事態が起きたときに,医療体制がパンクしないために準備が必要。最終的には封じ込めできないとしても,そのための努力を続けることによって,ピークを後方シフトさせピーク患者数を少なく抑えることはできるはずなので,体制整備と封じ込め努力の両方が重要。

病名決定とインペリグループ第4報の衝撃(2020年2月12日 - 当該鐵人三國誌)

2019-nCoVによる病名が「COVID-19」となった(WHOのtweet,このことを含むTedros事務局長からのメディアブリーフィング)。Johns Hopkinsの患者時空間情報のタイトルもCOVID-19になっていた。

クルーズ船第7報の厚労省リリース。

インペリグループの第4報が公開された。ちゃんと読んでみないとモデルの仮定などわからないが,これまで想定していたより高すぎ,この推定値が正しかったら大変なことになる。発症から治癒または死亡までの期間が平均約22日(右裾が長いので95%信用区間18-83日と18-82日)であることを考慮してパラメトリックなモデルを当てはめると,湖北省でのCFRが18%(95%信用区間11-81%),中国本土以外でのCFRがパラメトリックなモデルで5%を超え,ノンパラメトリックなモデルで1.2%(95%信用区間が0.9%から26%),たぶんIFRに相当する値を2つのモデルで推定し,0.9%と0.8%としている。

外務省の海外安全ホームページ>感染症危険情報>詳細。短期留学や研究者派遣・招聘などの国際学術交流はこの情報によって影響を受け,危険度2以上だと学生支援機構からの資金による事業はすべて停止されるとのこと。これも判断が難しいところだが,学生支援機構が少しでも安全な方に振った方針をとるのも理解できるから仕方ないか。航空券のキャンセル代が学生持ちになるのは気の毒なので,何か支援策が必要だろう。今後はそこをカバーできる保険に入っておくべきかもしれない。

先日の日経の記事は中文版もあるのか。

2019-nCoVはウイルス系統分類名としてはSARS-CoV-2と呼ぶことにしようと提言する論文。2019-nCoVだってユニークな名前だから,たかだか80%程度の相同性で,SARSとの近縁性を強調した名前にする必要はないと思うがなあ。ウイルスのtaxonomyってそういうものなんだろうか。

昨日付けで,西浦さんがEditorになったJCMのSpecial Issueに,Editorialの第3弾と原著論文1つが増えていた。

BMJのニュースが,英国政府が「2019-nCoVは公衆衛生への差し迫った重大な脅威」と宣言したことと,インペリ第4報を紹介している。

JAMAの2019-nCoV特設ページができていた。2月7日に出たClinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, Chinaは,武漢でCOVID-19になって,1月1日から1月28日の間に武漢大学中南病院に入院した138人全員の臨床的な特徴を調べた論文だが,うちICUに入ったのは36人だったという。感染者中どれくらいの割合が肺炎になって入院するのかは,こういう臨床研究では不明だが,理論疫学の論文だとインペリグループも西浦さんも感染者のうち確定診断がつくのが1割くらいと考えているようで,1月に武漢で確定診断がついた患者は,たぶん,だいたい肺炎になった人ではなかったかと思う。まとめると,感染者の1割が肺炎になり,そのうち4分の1が重症化し,重症化したうちの1割弱が死亡する可能性があると考えると,IFRが0.25%となって辻褄が合う。インペリグループ第4報が正しかったらもっと高い推定値になってしまうのだが。

ハーバードSPH・Lipsitch教授のグループの報告から(2020年2月13日 - 当該鐵人三國誌)

De Salazar PM et al. "Using predicted imports of 2019-nCoV cases to determine locations that may not be identifying all imported cases."(2020年2月11日掲載)は,中国以外での2019-nCoVによるCOVID-19症例が中国からの一日当たり旅客数の線型モデルで表せるという仮定と症例報告数がポアソン分布に従うという仮定に基づいたモデルを当てはめた結果,タイの症例数とインドネシアの症例ゼロという値が回帰モデルの予測区間より下に外れることを示し,タイを除いた当てはめ結果でもインドネシアは下に外れることから,未発見の症例があるのではないか(推定患者数は5人)と論じている。

この研究グループのリーダーは,インペリアルカレッジのProf. Neil M. Ferguson,北大の西浦博教授と並んで活発に感染症疫学研究を展開している,ハーバード大学SPHのProf. Marc Lipsitchで,1月28日に,感染症疫学における鍵となる課題と用語についてQ&A形式で提供した連ツイがtweetorialとしてハーバードSPHのサイトにまとめられていて参考になると思う。とりあえずざっと訳しておく(訳が変だなと思ったら原文をご覧ください)。

- このアウトブレイクは,いつ,どうやって始まったのか?

- nCoVのウイルス自体の解析から,2019年11月か12月に人に感染し始めたことが示唆される。ウイルス間の相同性から,動物から人に感染するようになったウイルスが1つかごく少数であることが示唆される。

- 人々の旅行歴と曝露のデータと組み合わせると,ゲノムデータは輸入症例と国内感染例を区別する助けになる。中国以外の症例の大半は輸入症例だが,国内感染が報告され始めている。

- 患者数はどうやったらわかる?

- 鍵となる情報源は医療施設と政府当局からの報告だが,アウトブレイク当初はたとえ診断が迅速に利用できても(nCoVについてのように),総患者数ははっきりしない。

- アウトブレイクの流行中心地(武漢)で多くの患者が見逃されているけれども,海外旅行者ではほぼ100%検出されていると仮定すると,旅行者の症例発生率を一日当たり旅行確率と検出までの平均時間の組み合わせが,流行中心地における総患者数の推定に使える。

- 症状を呈している集団の(理想的な代表的な)サンプルの検査を含む積極的サーベイランスは,総患者数の推定に使える。

- R0は何を意味していて,それで何がわかるのか?

- R0即ち基本再生産率または基本再生産数(訳注:かつては率としている教科書や論文が多かったが,最近の理論疫学では,数とするのが普通)とは,ある病原体がどれくらいの感染力をもっているかをまとめて示す値である。

- R0は,全員が感受性である集団に1人の患者が入ったときに,その患者から感染が起こる平均人数である。もしR0>1なら感染者それぞれから1人より多い人への感染が起こるので,流行が起こる可能性がある。

- R0は,現在感染している人々の総数については何の情報ももたない。病気の重症度の尺度でもない。たんに平均して1人から何人に感染が起こるかを教えてくれるだけで,その感染がどれほど重症化するかについては教えてくれない。

- アウトブレイクの開始時点では,限られたデータに基づいて推定するので,推定が難しい。

- どうやってアウトブレイクを封じ込める? 封じ込めを難しくしたり容易にしたりするのは何?

- ワクチンや治療が利用可能になるまでは,薬剤によらない介入に頼るしかない。それには,症状のモニタリング,隔離,検疫のような,(患者と非患者の)接触を減らすための方法が含まれる。

- 発症前あるいは症状がない状態で感染力があると,制圧は難しくなる。伝播が起こる前に同定されていなかったり,あるいは完全に見逃されている患者からでも感染が起こるかもしれないからである。接触者の検疫によってこの影響は減らせるかもしれないが,実現可能性と社会的自由という対価を払わねばならない。

- 新しい感染性病原体の重症例から軽症あるいは無症状の患者まで多様な臨床像全体を理解することが,なぜアウトブレイクへの公衆衛生対応に関連しているのか?

- 入院や潜在的な致死につながるかもしれない重症例は,もっとも見つかりやすいし報告されやすい。無症状あるいは軽い症状の感染者は知られないままになりやすい。もしこれらの人(訳注:無症状や軽症の患者)が伝播に寄与しているなら,アウトブレイクの制圧は,より難しくなる。

- 他方,もし軽症や無症状の患者が多くても,伝播にあまり寄与していないなら,ケアを要する患者数が減るし,感染したことによって少なくとも暫くの間は再感染に対する免疫が与えられるので,軽症や無症状の人は制圧の助けになるだろう。

ただの風邪という臨床医の言うことを信じる一般人が,手洗いなどできる防御への熱意を失うことで感染速度が上がることがまずいので,矢原さんがtweetされたことは的外れと思う。そう反論しておいた。

岩田健太郎先生のブログ? 記事だが,リンクが辿れているという前提でしか検査していなかったことによる報告漏れと潜伏期間の長さを無視しているのであまり意味のない計算と思う。

今日の散発的な報告例(厚労省のサイトにはまだない)から考えると,既に市中感染が起こっていてリンクが辿れなくなっている可能性は高いが,それでもなお,人混みを避けることや手洗いを励行することの継続によってRをできる限り下げ,ピークの高さを下げ時期を遅らせることが重要。

ぼくは医師でも放射線技師でもないから画像の見方は知らないし,この件はあまり自信はないが,武漢での病院の検査データから,肺炎を検出できるのは高解像度なCTでも半分強,普通のレントゲンでは1割ちょっとという報告も出ているので(流行初期に出た論文でもX-rayでは陰性だったという症例は多数あった),患者との接触の心当たりがあって38℃以上の発熱が続いているのに普通のレントゲンで肺炎の所見がないから2019-nCoVの検査をしないという医療機関(に対応した保健所?)の判断は不合理と思う。せめてCTを撮るべきではないのか。

死亡数の意味と重症化リスク研究への期待(2020年2月14日 - 当該鐵人三國誌)

テレビをつけていたら,渡航医学の濱田先生が,COVID-19の致命割合がインフルエンザと変わらないという誤った情報を語っていた。その後の番組のコメンテータの玉川氏も同じ誤情報を語っていた(本当は2桁違う)。

岩田先生が死亡数で語るべきとtweetしているのは,そういう誤解やデマを避けるためには正しい方針と思う。ただし,死亡数は絶対リスクであって公衆衛生政策上重要だが,「感染者総数×IFR」か「確定診断がついた患者数×CFR」の結果として出てくる数字なのだから,それ自体を直接予測することはできないし,相対リスクがどうでもいいわけではない(絶対リスクと相対リスク参照)。

臨床の生データが論文でオープンにされているわけではないから,たぶん臨床論文を書いている著者グループにしかできないのだが,診断時または入院時のさまざまなデータ(白血球数とかCRPとかサイトカイン類とか,もちろん年齢とか基礎疾患の有無も含めて)から,ロジスティック回帰分析などで,その後重症化してICUに入るリスク因子や死亡転帰を辿るリスク因子を特定できるのではないだろうか。回帰式からROCをやって,AUCが十分に大きければ,診断時または入院時の血液検査データから重症化リスクが高い人を見つけるための最適カットオフ値も求められる可能性がある。誰かやってないだろうか。AUCが0.99くらいになる方法が見つかれば凄く意味は大きいはずなんだが。

厚労大臣が今日の会見で,「咳や発熱等の症状がある方で、特に高齢者の方、基礎疾患のある方についてはなおさらでありますが、症状に不安がある場合には、まずそれぞれの地域にあります帰国者・接触者相談センターにご相談いただきたい」と述べた。2009年のパンデミックインフルエンザのときに発熱外来に人が殺到して対応に時間が掛かってしまったことを反省し,外来窓口は公表せず,相談センターに電話連絡すると教えてくれる対応にしたとのこと(県の保健所のそれぞれ,地方中核市や政令指定都市の市保健所,県の疾病対策課に1つずつ回線が用意されているようなので,概ね二次医療圏単位での対応ということを意味する)。フリーダイヤルにした方が良いと思うが,現在は普通の電話だなあ。

クルーズ船の陽性者は昨日付けで公表された第8報によると,延べ713名を検査したうち218名とのこと。死亡後に感染が判明した80代女性,その方の娘婿であるタクシー運転手(発症は80代女性の方が早いが,人によって潜伏期間は違うので,この2人の間で感染が起こっていたとしても,向きは特定できない),和歌山県の医師,千葉県の20代男性の情報も公表された。既にメディアでも言われているように,検査の範囲を広げたことによって一気に見つかっただけで,もっと広まってしまっている可能性は高いだろう。

官房長官もそうなのだろうと思うが,知らない人のために書いておくと,リンクが辿れない症例が見つかることは,流行していることのエビデンスとなる。厚労省サイトは消し忘れているだけだと思うが,まだ「我が国において、現在、流行が認められている状況ではありません」という文章が残っているからといって,それを根拠に青梅マラソンのようなマスギャザリングイベントを開くのは悪手過ぎる。少しでも感染者が含まれている可能性がある状態でマスギャザリングイベントをやったら,Rが高くなることは考えなくても明らかだろう。それによって患者数増加速度が高まり,重症化する人数もそれに比例して増えるはずなので,医療施設の収容能力を危険に曝すことになる。厚労省のサイト管理者は早く修正した方がいいし,青梅マラソン運営者は中止の決断をすべきと思う。

何度も書いているが,高齢者や基礎疾患がある方は,COVID-19に限らず,すべての病気が重症化しやすいハイリスクグループなのであって(もっといえば,免疫が弱かったら感染自体もしやすくても不思議はない),COVID-19の重症化に気をつけなくてはいけないのは,この方たちだけではない。臨床系の論文から,高齢者でなくても,基礎疾患がなくても,無視できない割合で重症化してICUに入っていることは,1月24日時点で既にわかっている。専門家としてメディアに登場する方や政治家は,「高齢者や基礎疾患がある方はとくに気をつけて」というのではなく,すべての人の感染リスクを減らすような行動を呼びかけるべき。人混みに行かない(マスギャザリングイベントは緊急性がなければ中止するかオンライン化する。延期するだけでもエピデミックカーブのピークを後ろにずらせるしピークの高さを下げることができるので,医療施設のキャパシティを超える患者増加の回避に寄与する)とか,風邪様症状がある方は,できる限り外出を避ける(公共交通機関の利用やイベント参加はしない。仕事も休む。どうしても外出しなくてはいけないときは鼻と口を覆うマスク必須)とか,石鹸での手洗いやアルコール含浸シートで手を拭うとかいったことを継続するのが大事。

専門家会議とパンデミック予測(2020年2月15-16日 - 当該鐵人三國誌)

官邸の新型コロナウイルス感染症対策本部で,2月14日に開催された第9回会議(議事次第と資料)で,漸く専門家会議の招集が承認された。構成員は決まったが,まだ会議自体は行われていない(Skypeなどオンラインでいいので迅速にやった方が良いと思う)。東北大学の押谷先生がメンバーに入っているので,専門家として必要なことを主張してくださるだろう。政府は専門家の発言を正しく受け止めて必要な対策をとってほしい。できれば,C型肝炎を専門とするウイルス学者である脇田先生よりも,尾身先生か押谷先生が座長をされた方が良かったと思うが。

ハーバードSPHの感染症疫学のMarc Lipsitch教授が,パンデミックの結果,世界の人口の40-70%が感染するという予測(このtweetから始まる連ツイで理由を説明している)を出している。

パンデミックが起こると予測する理由として挙げているのは,

(1)既に中国の多くの場所と世界の多くの国で二次感染がかなり起こっている,

(2)例えばSARSよりも感染規模は遥かに大きい,

の2点で,まあそれはたぶんそうだろう。それどころか,既に(未検査の人も含めた確定診断がついていない感染者も含めれば)パンデミックになっていると言えるだろう。

40-70%の根拠としては,単純すぎる数理モデルでR0が2-3という条件で推定される80-90%という範囲は現実的でなく,より現実的なミキシング(人々の混ざり方)を想定し,おそらく季節性の助けも借りれば,もう少し下がるだろうが,CDCが2007年に出したパンデミックインフルエンザの影響緩和のためにコミュニティがとるべき戦略についての文書(このFigure 1に挙げられている,コミュニティの緩和目標は重要。なぜ完全にはできなくても封じ込め努力も続けるべきかわかるはず)によると,1968年のパンデミックインフルエンザは世界人口の40%が発症し,1918年のパンデミックインフルエンザ(スペインかぜ)は30%と推定されているが,これらのR0は2019-nCoVより低いと思われる,という点を挙げている【注:Lipsitch教授は書いていないが,IFRが西浦さんたちが示した0.3-0.6%,あるいは有効な治療が見つかるか,他地域では武漢よりうまく全身管理ができると期待して0.2%まで下がるとしても(途上国では逆に全身管理がうまくできず救命可能性が下がってIFRが高くなる可能性もあるが),世界の人口の半分が感染したら,35億人×0.2%=700万人の命がCOVID-19で失われることになる。仮にインペリの第4報で示されているIFRが1%(0.5-4%)という値が正しいとすると,CDCの分類でカテゴリー4であり,死者3,500万人となってスペインかぜを超えることになる。それは絶対に避けねばならない】。

Lipsitch教授は,続けて,40-70%が感染するシナリオを起こらなくするのは何か? についてもtweetしている。

(1) 武漢の状況が他の場所の状況とはいくつかの点で本質的に違っている場合(その可能性があると信じる理由はないが)。

(2) R0の分散が大きくスーパースプレッダーが存在した場合,武漢以外の場所では運良くR0が1未満になるかもしれない(Grantz K, Metcalf CJE, Lessler J (15th Feb 2020) Dispersion vs. Control.参照),もしそうならパンデミックは避けられる可能性が高い。Lipsitchのグループの論文に示したように,輸入症例が出ていてもおかしくないはずなのに未報告の国もある。

(3) 準備期間が十分にあった国々で,対策手段がきわめて効果的に働く場合。そういう国は少しはあるかもしれないが,すべての国で可能とは思われない。

(4) 現在予測しているよりも季節性要因が強力に伝播を減らす場合。しかし南半球の国には意味が無いし,中国の現状と合わない。

以上4点の可能性が低いことから,Lipsitch教授は40-70%という予測を出している。同時に,予測は間違っているかもしれないし,そうなることを強く望んでいるが,準備はしておいた方がいい(Predictions can be wrong and I very much hope this is, but better to be prepared.),とも書いている。次のステップとしてできることは,患者追跡,さらなる伝播を防ぐための介入などの緩和方策(人道的な方法で安全になされなくてはいけないが旅行制限なども含む)を通して時間を稼ぎ,治療法やワクチンが開発されるのを待つことだとも言っている。概ねその通りと思う。

それにしても,厚労省も対策本部も動きが遅すぎる。青梅マラソン,京都マラソン,北九州マラソンのようなものもそうだが,岡山で行われた「はだか祭」のような伝統行事は,運営者の中に中止すべきと思う人がいても声を上げにくい空気があるだろうし,これまで開催のための準備を多方面で進めてきた努力を無駄にするなといったことを含めたさまざまな開催圧力があるので,何か強力な根拠がないと中止しにくい。当局が迅速に市中感染が起こっている状況を認め,少しでも感染拡大を遅くするために,マスギャザリングイベントはできる限り中止または半年くらいの延期をするように提言すべきだろう。専門家会議を16日夕方に開いてから状況判断するというのは,いくら何でも遅い。ビデオ会議くらいできるだろうに。

Facebookに高山先生が書かれた記事と図は見やすいと思う。専門家会議の構成員名簿に名前は載っていないが,高山先生も招集されているようだ。

インペリグループ第5報(2020年2月15日)は,SARS-CoV-2(2019-nCoV)の既発表53サンプルの遺伝子配列データを系統解析した結果から,これらのウイルスの共通祖先は2019年12月8日(95%CIが11月21日~12月20日)に発生したと推定されたと書いている。さらに,系統解析の結果と指数成長を仮定した集団遺伝学的モデルと整合性があり,さらにSEIRモデルを当てはめる際のIにおいて感染力に大きなばらつきがあるとすれば,2月3日時点までの感染者数は,R0の過分散の水準がどれくらいかによって大きく変わる,とも書かれていた。もしR0のばらつきが大きいなら,Lipsitchのtweetで40-70%のパンデミックが起こらない条件の(2)が満たされる可能性があるという意味で,多少希望がもてる報告と思う。

今日行われた対策本部の第10回会議資料(15分しかされていないので,厚労省提出資料のブリーフィングがされただけのようだ)。専門家会議の資料や議事録が出てくるのを待ちたい。

厚労大臣と専門家会議座長の会見動画を見たが,意思疎通が不十分だし,座長がC型肝炎ウイルスの専門家であるせいか,各専門家から出た話を未整理なままに羅列しただけであるために,会見内容が内部矛盾を含んでいてリスコミとしてダメダメな感じ。やはり座長は尾身先生か押谷先生がされるべきだった。

JCM論文でもcCFR推定値が高かった(2020年2月17日 - 当該鐵人三國誌)

JCMの特集号にJung, S.-M.; Akhmetzhanov, A.R.; Hayashi, K.; Linton, N.M.; Yang, Y.; Yuan, B.; Kobayashi, T.; Kinoshita, R.; Nishiura, H. Real-Time Estimation of the Risk of Death from Novel Coronavirus (COVID-19) Infection: Inference Using Exported Cases.(2020年2月14日掲載)が出ていた。2つのシナリオ([1]12月8日に1人だけの発症者から流行開始,[2]2020年1月24日までに報告された20人の輸出症例に基づいた他のパラメータも利用)でMCMCで推定しているのだが,cCFRが[1]で5.3% (95%CI: 3.5-7.5%,以下同じ),[2]で8.4%(5.3-12.3%)と,インペリグループの第4報告に近い高レベルだし,R0も[1]で2.1(2.0-2.2),[2]で3.2(2.7-3.7)と推定されている。このことから,COVID-19はパンデミックを起こすかなりのポテンシャルがある,と結論している。

ちなみにパンデミックとは,疫学講義の資料の3枚目のスライドに書いたが,疫学辞典では「世界中あるいは数カ国の国境をまたぐ非常に広い範囲で起こる流行(epidemic)で,通常,多くの人々に影響するもの」と定義されている(epidemicは常在している状態のendemicに対比される語で,普段はないか非常に稀な病気の発生数が急に増えることを指し,アウトブレイクは規模の大きいepidemicという定義が普通である)。ちなみに,WHOの定義は,2009年のパンデミックインフルエンザ流行前は,誰も免疫をもっていない新しいウイルスの出現により世界中で同時に流行が起こり,膨大な死者と有症状者が出ることとなっていたが,2009年のパンデミックインフルエンザはCFRが低く重症化した人も少なかったため,流行後,「膨大な死者と有症状者が出ること」は定義から削除されている。

Lancetに2月12日付けで載っていた2019-nCoVに罹った妊婦と新生児9組についての臨床報告は,数が少ないし,全例が妊娠後期で帝王切開での出産例。だから著者もタイトルを「子宮内の母子垂直感染の潜在的可能性について」としているし,要旨にも,限られた数のデータだが9例いずれも臍帯血や母乳などを含め2019-nCoVは検出されなかった,と書かれている。この報告からは,途上国で妊婦が感染した場合のリスクについてはほぼ何も言えない点に注意。

BMJのプレプリントサーバのコロナウイルステーマの論文集。さっき見たら77論文もあった。西浦さんもシリアルインターバルの推定値についての論文を出していた。

2019-nCoVの検査対象が拡大された(厚労省からの各都道府県,政令市,中核市,特別区の衛生局宛て通知,2020年2月17日付け)。条件追加によって事実上地域縛りを外したのは正しいし,フローチャートになっていて見やすい。

検査対象拡大もそうだが,専門家会議を踏まえて出てきた,相談・受診の目安も良いと思う。テレビや新聞でCOVID-19を扱うときは,いつも最初にこれを流すべき。今日厚労省サイトに掲載されたこれに書かれていることも悪くないが,「新型コロナウイルスを防ぐには」というタイトルは変。

JCMの特集号,さらに今日付けで原著論文Linton NM, Kobayashi T, Yang Y, Hayashi K, Akhmetzhanov AR, Jung S-M, Yuan B, Kinoshita R, Nishiura H. Incubation Period and Other Epidemiological Characteristics of 2019 Novel Coronavirus Infections with Right Truncation: A Statistical Analysis of Publicly Available Case Data. Journal of Clinical Medicine. 2020; 9(2):538.も出ていた。これも西浦さんのグループの研究。RとJuliaとStanを使って,発症から入院までの日数にガンマ分布,発症から死亡までの日数に対数正規分布,入院から死亡までの日数にワイブル分布を当てはめたようだ。すべての解析コードはhttp://github.com/aakhmetz/WuhanIncubationPeriod2020で入手できると書いてあるのだが,まだ掲載されていないのは若干残念(2020年3月31日追記:論文発表の数日後には掲載されていた。わかっていたが追記し忘れていた)。この研究のポイントは,要旨にも書かれているように,潜伏期間が平均5日(95%CI:2-14日)と推定されるので,検疫期間は少なくとも14日とるべきと示唆している点と,発症から死亡までの日数の中央値が13日(右側切り捨てを考慮すると17日)あるので,(とくに流行初期は)ある時点での死者数を確定患者数で割るのではCFRを過小推定してしまうという点。これは査読付き原著論文なので掲載までに時間が掛かっていて,IFRが0.3-0.6%という推定をした研究は,時期的にはこれより後だと思われる。

都道府県別新型コロナウイルス感染症患者数マップというページを大濱崎卓真さんという方が作っていらっしゃるのだが,これは本来なら厚労省が作るべきページではないか。これまでも厚労省サイトに載るよりもメディアが報じる方が早く,数時間から1日程度の遅れがあったが,信頼できるデータ公開チャネルは公的機関に集約された形で備えるべき。他に二次公開されるのは構わないが,ここを見れば信頼できる最新の情報が入手できるというデータベースを,厚労省か感染研の感染症情報センターが公開し,リアルタイム更新して欲しい(できれば日本語と英語で)。IHR2005のためWHOとの情報交換を24時間やっているはずなので,それを同時に登録するデータベースを作ってアクセス可能にしておけば良いだけだと思うんだが。

第1回専門家会議の厚労省提出資料と,会議で出た意見を反映させた議論の方向性等。議論の方向性に関して,前者では「国内発生早期」と書かれているが,後者ではその文言が消えている。たぶん尾身先生や押谷先生がコメントされたのだと思うが,こういう議論になったのであれば,昨日の座長のコメントはおかしいし,内閣官房や厚労省のページから「我が国において、現在、流行が認められている状況ではありません」という文言は可及的速やかに削除すべきだろう。

米国インフルエンザはコロナではない(2020年2月18日 - 当該鐵人三國誌)

CDCの2月14日のpress briefingを聴くか読むかして,米国のインフルエンザ流行が実は新型コロナかも?という見出しは酷い。2つのメッセージを混同している。CDCからの発表は,これまで封じ込めには成功しているが,今後の感染拡大に備えて,(中国渡航歴や感染者との接触がなくても)インフルエンザ様症状を呈する人に検査できるようにするため,5カ所の保健センターに検査できる仕組みを整備したという話と,12月はB型,途中からA(H1N1)が主なインフルエンザによる患者や死者が増えていて,公衆衛生上の大きな危機であるという話。2つは別の話だ。そもそも2800万人は確定診断がついた人の推定人数だから,もし全員がCOVID-19だったなら死者は56万人を超えるはずで,14000人では済まない。CFRが0.05%というのも,日本のインフルエンザのCFRである0.01-0.02%よりは高いが,米国は格差が大きくまともに医療を受けられない人もたくさんいるので,乳児死亡率も高いし平均寿命も短い国なので,インフルエンザのCFRとしても不思議はない。もちろん,1月中旬以降にインフルエンザ患者と診断された中に2019-nCoV感染者が少しはいるかもしれないが。

アジア人男性が重症化ハイリスクとわかったという話も見かけるが,元になった論文は,成人8人の肺の細胞43,134個それぞれについてRNA発現を調べた研究で,2019-nCoVが細胞に侵入するときのレセプターとなるACE2を発現している細胞の割合が,細胞ドナーの年齢や喫煙とは関係なく,男性2人では1.66%であったのに対して女性6人では0.41%(U検定でp=0.07。なぜ二項検定でなくU検定なのか不明だが)であり,1人のアジア人男性ドナーで2.50%だったのに対して白人とアフリカ系アメリカ人では0.47%だったから,この違いが新型コロナウイルスパンデミックとかつてのSARS-CoVパンデミックがアジアに集中していることを説明するかもしれない,と書いているものだ。この結果からアジア人男性がハイリスクという一般化をすることが馬鹿げているのは,説明するまでもないと思う。

専門家会議の意見がやっと反映されたのか,官邸や厚労省の「国民の皆様へ」から,「我が国において、現在、流行が認められている状況ではありません」が削除された。

岩田先生がダイヤモンドプリンセスに乗り込んで追い出された経緯を日本語と英語でYouTubeで報告されていて,凄い勢いで拡散されている。ダイヤモンドプリンセス内の指揮系統が混乱しているというか,システマティックに対処できていないことはわかる。東日本大震災のとき,石巻市の医療がうまく運営し続けられたのは,事前に業務分担してシステマティックに動ける組織を作って訓練していたから,と石井正先生の著書に書かれていたが,感染症アウトブレイクは一種の災害なので(という視点ではDMATが入るのはわからないでもないが,通常DMATは発災後2~3日以内の超短期対応を担当するので,現状ダイヤモンドプリンセスにDMATが対応するのは原則的にはおかしい),組織的対処が必要だ。しかし,FETP修了者のネットワークがそのように活用できるのかといえば,たぶん権限も無ければ指揮系統が独立して動ける形になっていなくて,岩田先生の動画から推察されるように,政治家から厚労官僚を通じた横やりが随時入るのだろうから期待は薄い。公的資料に名前が出てこないのに厚労省に招集されているらしい高山義浩先生は,たぶん対策本部に毎回厚労省から提出している資料をまとめる作業をさせられているのだろうが(政治家しかいない対策本部に,この資料が15分だけ毎日報告されているという事実は,災害にも感染症にも素人で,自分の言葉も持っていない政治家たちが,専門家より上の立場で指揮を執りたがっていることを意味する。人間は権力に従って黒いものを白く塗ることさえするかもしれないが,ウイルスは忖度もしてくれなければ命令にも従わないので失敗はそのまま露呈する),もし本当にその仕事をさせられているのだとしたら(憶測に過ぎないが),高山先生には役不足も甚だしい。以前から書いているように,佐久総合病院で地域に寄り添う医療を実践され,世界中の被災地や紛争地での救援医療にも長年携わってきているのでギリギリの状態での交渉もできれば臨機応変の判断もでき,沖縄県立中部病院で感染症専門医としても経験があって,それらの経験を語る言葉ももっている高山先生こそ,この場の指揮者に相応しいと思う。事前準備がないし組織もない状態で指揮をとれと言われても困るかもしれないが,下働きをするよりは指揮権をもつ方が,高山先生の力を生かせると思う(SNS等で,元厚労省,とするコメントが散見されるが,2009年の新型インフルエンザのとき,佐久総合病院から対策室に呼ばれて出向していただけで,官僚ではないし医系技官でもない。今回も招集されて出向しているだけで,本当は沖縄に戻りたいだろう。そう思ってこれまであまり触れずにいたが,ご本人がFacebookで岩田先生の乗船に際して果たした役割を発表され,「権限はない」と繰り返されていた点から考えると,たぶん覚悟を決められたのであろう。大御所や官僚や政治家とも喧嘩をせずに対話ができ,最悪の事態を常に視野に入れながらネゴシエーションができる専門家として,国は高山先生に指揮権を委ねるべきだと思う。昔の政治家だったら,信頼できる専門家に全権委任して,責任は自分が取る,というような人がいたと思うが,今の政治家は逆なのが悲劇だ)。

西浦さんがFacebookで,Grantz K, Metcalf CJE, Lessler J (15th Feb 2020) Dispersion vs. Control.を紹介して,パンデミックを避けられる可能性が出てきたかも,と評価しているのだが,ハーバードのLipsitch教授は,同じ論文を見た上で,武漢以外ではR0<1にできる可能性があることを踏まえた上で,その可能性は低いので世界人口の40-70%が感染するパンデミックになるだろうと2日前に書かれているので,まだどちらに転ぶかわからず,対処の手を緩めてはいけない。蔓延期になってからマスギャザリングを止めるのでは遅く,蔓延状態になるのを防ぐためにマスギャザリングはできる限り避けるべきだと思う。

感染研で公開されたDP乗客乗員データ(2020年2月19日 - 当該鐵人三國誌)

昨日付でプレプリントサーバに公開されていたWang Q et al. Clinical diagnosis of 8274 samples with 2019-novel coronavirus in Wuhan。武漢大学人民医院を1月20日から2月9日までに受診した濃厚接触者8274人の臨床診断結果をまとめた論文。検査を受けた人の年齢中央値は47歳(範囲は32-62歳)で,男性が37%。鼻咽腔塗抹標本は全員から採取し,63人(年齢中央値62歳,65.1%は男性)からは同日の喀痰標本も採取している。613人(年齢中央値51歳,49.5%は男性)については,13種類の疑わしい呼吸器感染症病原体についても検査し,そのうち316人(年齢中央値56歳,男性51.6%)については同時に2019-nCoV検査もしている。リアルタイムRT-PCR検査の結果,2745人が2019-nCoV陽性,5277人が陰性であった。残り252人は2つの2019-nCoV遺伝子のうち片方しか検出されなかったので診断がつかなかったため,不確定群とした。陽性群,陰性群,不確定群のそれぞれについて,年齢中央値は56,40,52歳であり,ダネットの多重比較で,陰性群の年齢は陽性群,不確定群のどちらと比べても有意に低かったが,陽性群と不確定群の年齢に有意差は無かった(注:ずっと中央値で話をしているのに,しかも3群のうち2群ずつ総当たりで比較しているのに,ダネットを使うのは不適切で,Rならばpairwise.wilcox.test()を使うべきだろう)。男女別の情報が謎で,男性2485人のうち陽性882人,不確定61人,女性3376人のうち陽性999人,不確定74人で,男性の方が女性よりも有意に陽性割合が高かった,と書かれているのだが,病院サンプルで性別不詳がそんなに多いとは思われないので,どうも数字が信用できない。というわけで,これ以降は読むのを止めた。たぶん修正されるだろうから更新を待つべきだろう。

時間もなかったし,学術的な報告もなかったし,詳細な状況も公開されていなかったので,これまでダイヤモンドプリンセスというクルーズ船の乗客についてはあまりちゃんと見ていなかったのだが,感染研のサイトで(いまのところポータルページからはリンクされていないのだが),"Diamond Princess"とsite:niid.go.jpでGoogle検索すると見つかるField Briefing: Diamond Princess COVID-19 Casesというページが2月19日付けで公開されている。

この船は1月20日に横浜を発ち,鹿児島,香港,ベトナム,台湾,沖縄に寄港し,2月3日に横浜に帰ってきたが,1月25日に香港で降りた乗客が,実は1月19日から咳の症状があり,2月1日に2019-nCoVに感染していたことが確認されたことから,2月3-4日に全乗客・乗員の健康状態が検疫官によって質問紙調査され,症状のある乗客・乗員及び彼らとの濃厚接触者については呼吸器からの試料が採取された(2月11日以降,検査能力と検疫官の拡充により,80歳以上の高齢者と基礎疾患がある人から順に検査対象を拡大した)。2月5日にラボで確定診断がついたCOVID-19症例が出たため,当日午前7時から14日間の検疫のため,乗客は船室にとどまるよう求められた。以上の経緯はよく知られているが,この報告は,検査対象者や陽性者の年齢や検出日などを初めてまとめて報告したものになる。

2月5日時点で乗船していた3711人(乗客2666人,乗員1045人)の14.3%にあたる531人が,2月18日時点で2019-nCoV陽性であった(有症状276人,無症状255人。年齢別陽性割合を見ると,50代以上で10%を超え,70代と80代では20%を超えている)。そのうち発症日がわかっているのは184人で,うち33人は2月6日より前に発症していた。残り151例のCOVID-19患者について,乗客と乗員別々に,発症日順の発症数の棒グラフが載っていて,エピデミックカーブはピークを超えて,ほぼ終息しているように見えるし,このField Briefingの予備的な結論でも,船内での感染の多くは検疫が始まった2月5日より前に起こった明白なエビデンスが得られたとされている。

もっとも,今日も新たに陽性と診断がついたケースが607名分のサンプルのうち79例あったと報告されていて,そのうち68例は無症状だったとのことだが,11例の有症状の方がいつ発症したのかはわからないので,Field Briefingで発表されている情報だけでは,本当に2月5日以降の感染を止めることができているのか,それとも感染が継続していたのかはわからない(西浦さんがNスペで言っていたように感染後3日目くらいから感染力があるとしたら,五次感染くらいまで起こっていても不思議はない)。無症状でも感染力があることを考えると,通常の発症日順のエピデミックカーブの解釈は難しい。かといって,不顕性感染については,毎日サンプルを取っておいたのでもなければ,感染日の推定は不可能である。

2月5日以降に感染したのかどうかにかかわらず,下船した人の中に,無症状で,かつ2月5日時点では検査陰性だったけれども,実は感染していて,今後その人から感染が始まる,という事例が出てくる可能性はゼロではない。たぶん,既に日本では市中感染が起こっているので,市中感染がまだ起こっていないとされている欧米と違って,既に2週間の検疫を終えた乗客をさらに2週間隔離することによって得られるメリットは,その人たちの人権を制約することが正当化されるほど大きくはない,という判断がされたということではなかろうか(もしそうだとして,それが正しいかどうかはわからない。無症状感染者からの平均感染者数は,軽症者からの平均感染者数よりさらに低いだろうから,もしそれが1を下回るなら,その人たちをフォローアップする必要もないことになる)。ただし,このレポートに書かれているところでは,2月14日以降の系統的な検査で無症状でも陽性とわかった人と同室だった人については2週間の検疫期間は,陽性者が上陸した日でリセットされるとのこと。もっと前に上陸させても同じことだったかもしれないが,見かけのエピデミックカーブがほぼ終息しているグラフを見せることで大義名分が立つと考えたのかもしれない。蔓延を遅くするための手段としては,手洗いの徹底,風邪様症状があったら外出しない,マスギャザリングの制約の方が効果は大きいだろう。とりあえず,現在のところは,これくらいしか言えない。

誰でも使える形で生データ(個人情報は削除するとして)を出してくれたら,数理モデルの当てはめとか分析がしやすいんだが。

中国CDCからの患者データサマリー(2020年2月20日 - 当該鐵人三國誌)

2月17日付けで中国CDCから数万人規模の患者のデータのサマリーが出ていることをGigazineの記事で知った(それ以前にtwitterで見かけたような気もするがリンクを見つけられなかった。Gigazineはソースへのリンクがあるのが素晴らしい)。これで漸く重症化リスクについて定量的なことが少しはわかりそうだ。

Table 1を見ると,全体のCFRが2.3%とこれまで言われてきた通りだ。確かに高齢者でCFRが高い傾向は顕著にある。10歳未満は死者ゼロで,10代から40代では0.2%~0.4%にとどまり,50代で1.3%,60代で3.6%,70代で8.0%,80歳以上では14.8%である。0.2%というと低い気がするかもしれないが,10代や20代で感染したら確定診断がついたら1000人に2人亡くなるというリスクが,風邪のように普通に罹る感染症によってもたらされるとしたら,社会的ダメージが大きすぎる。男性のCFRが2.8%,女性のCFRが1.7%で,Rでprop.test(c(653, 370), c(22981, 21691))を実行すると,男性の方が統計的に有意にCFRが高いことはわかる。ただし男女別年齢分布がわからないので(なぜクロス集計を出してくれていないのか謎だが),もしかしたら男性患者の方が高齢者が多いのかもしれない。湖北省のCFRが2.9%(979/33367),それ以外のCFRが0.4%(44/11305)というのは,これまで言われてきた通りだ。Figure 1によると武漢,湖北省,中国全体で,COVID-19確定症例の年齢分布や性比はほぼ同様なので,武漢や湖北省の患者に男性が多いとか高齢者が多いということはない。基礎疾患として高血圧がある人はCFRが6.0%,糖尿病がある人は7.3%,心疾患がある人は10.5%,慢性呼吸器疾患がある人は6.3%,がんがある人は5.6%と高いのもこれまで言われてきた通りだが,何も基礎疾患がなくても0.9%というのは高いと言わざるを得ない。発症日別のCFRが2019年12月31日以前で14.4%,2020年1月1日-10日で15.6%と高く,そこから10日ごとに5.7%,1.9%と低下し,2月1日以降発症の人では0.8%となっているのは,時間が経つほど適切な全身管理により救命に成功する症例が増えてきたのかもしれないし,発症から回復して退院または死亡までの時間がかなり長いためにまだ亡くなっていないということなのかもしれない。後で発症した人の方が湖北省以外で多いことも関係しているかもしれない(ヘルスワーカーについてはTable 2に武漢,武漢以外の湖北省,湖北省以外の中国で発症日別にCFRを計算しているのだが,同じ形の表を確定症例全体について提供すれば良いのに)。これの生データを使ってロジスティック回帰分析をすれば,どの要因が相対的に強く死亡に影響しているかについて推論が可能なはずなので,是非やって欲しいものだ。ていうか,簡単にできるので,データを匿名化して公開してくれればいいのだが。

ちなみに,2010年に厚労省がまとめた資料の22ページ右の図に2009年のパンデミックインフルエンザの致命割合が,確定患者数1万人当たり死者数の形で掲載されているが,CFRにすれば全年齢で0.001%,40歳未満はそれ以下で,40代で0.0031%,50代で0.0066%,60代で0.0147%,70歳以上で0.0282%だった。2009年のパンデミックインフルエンザの致命割合は日本ではとくに低かったことは考慮しなくてはいけないが,この数字と比べると,COVID-19の致命割合がいかに高いかわかるだろう。

NEJMに載っていた今後の研究展望(2020年2月21日 - 当該鐵人三國誌)

NEJMの特設ページ(厳密に言えばコロナウイルスのページなので,下の方にはMERSの論文も載っている)をフォローしていなかったが,2月19日付けのSARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected PatientsというCorrespondenseは17例の症状のあったケースと1人の無症状のケースについて,毎日鼻と喉からサンプルをとって2019-nCoVの量を調べた,一種のウイルス排出研究(viral shedding study)で,発症直後にウイルス量が多く,かつ鼻の方が喉より多い点がSARS-CoVとはまったく違うと報告している。無症状のケースも症状のあったケースと同様のウイルス量が検出されたと書かれているが,1例なので定量的な評価はできない。

1月30日に出たTransmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in GermanyというCorrespondenseでも,無症状の人から感染した患者は報告されていたが,2月19日の論文は,無症状であっても鼻水や唾に2019-nCoVが感染を起こしうる量,含まれている場合があることの証拠となる。

しかしそれ以上に注目したいのは,同じく2月19日にPerspectiveとして掲載されていたハーバードSPHのMarc LipsitchらのDefining the Epidemiology of Covid-19 — Studies Neededである。COVID-19の疫学的特徴を明らかにしなくてはいけない,として4つの決定的なポイント(重症度に大きな幅があるこの病気の全体像,感染力はどれくらいなのか,感染力に影響する要因は何か,重症化あるいは死亡につながる要因は何か)を挙げ,これらの疑問へのエビデンスと,それを得るために必要なアプローチを表にまとめている。それぞれのアプローチは,MERSや2009のパンデミックインフルエンザなど,これまでのアウトブレイクで成功したことがわかっているとしている。わかりやすい表なので意訳しておく。

必要なエビデンス アプローチ(研究タイプ) 軽症例を含む患者数 症例ベースのサーベイランスとターゲットを絞ったウイルス検査 伝播のリスク因子とタイミング 世帯ベースの研究 重症化率と罹患率 コミュニティベースの研究 重症化の「ピラミッド」 複数のソースとデータ型をもつ研究の統合 感染,重症化,死亡のリスク因子 症例対照研究 感染力のタイミングと感染強度 ウイルス排出研究

WHOのマスギャザリングへのガイドライン(2020年2月22-23日 - 当該鐵人三國誌)

WHOがマスギャザリングについての暫定指針(2020年2月14日付け)を出していることを知った。この数日,3月に開催が予定されている,オセアニア学会とか国際保健医療学会西日本部会とか人口学会関西部会について検討が進められてきたのだが,これは一つの拠り所になるか? が,ざっと目を通してみたところ,これらの規模ならたぶんあまり関係ない気がする。けれどもマラソン大会やドームでのライブとかを企画する際には,計画段階から地区の公衆衛生当局と国の公衆衛生当局(日本の場合は都道府県衛生局と厚労省が該当する)と連携することとか,事後のフォローアップまで含めて,この暫定ガイドラインを踏まえてやるべきであろう。かなり大変なことのように見えるが。

希望がもてる情報(2020年2月24日 - 当該鐵人三國誌)

漸くテレビに出ているコメンテータも,感染速度を下げることによってピークを下げピークを後方シフトさせることが必要(community mitigationの目的)という,まともなことを言うようになってきたが,まだいろいろ認識が甘かったり間違っていたりする(急に重症化しないのか,という話で,玉川氏が基礎疾患のない若い人は自宅で,と言っているが,そこは相変わらず誤解していて,若くて基礎疾患なしでも重症化する人もいる。つまり,高齢者と基礎疾患のある人が重症化しやすい,という情報を,それ以外の人は重症化しにくい,と誤解しているコメンテータなどがあまりにも多すぎる。日経新聞の取材に答えてそこだけ記事になったときと事情は変わっておらず,ウイルス検出時点でAUCが0.99になるようなROCが得られる検査項目は,いまだに見つかっていない。むしろ,COVID-19でなくても肺炎だったら入院するのは当然なので,肺炎かどうかを基準にすることはできないのだろうか?)。情報バラエティは全部やめて,NHKが1月28日に放映した「クローズアップ現代プラス」と2月9日に放映した「NHKスペシャル」を再放送するとか,いっそ特例で動画公開するとかしてくれた方が,まともな認識が広まると思う。報道は淡々と新しい事実だけ伝えてくれれば良い。

新薬は安全性の治験が間に合わないだろうが,クロロキンが有効(in vitroではウイルスの細胞への侵入を低濃度でもブロックすることがわかり(ウイルス学者に頑張って貰ってメカニズムも明らかにして欲しいが),いま中国の多施設で大規模治験中)という報告には期待が持てる。クロロキンは安いし,マラリア予防で週1回内服して血中濃度を保つという使い方も長くされてきたし,副作用もほとんどないし。大規模治験の結果が待たれる。

どこまでオープンにしていいかわからないが,Facebookで西浦さんと渋谷先生の対話を見ていたら,これからの対応に希望がもてた。専門家会議で尾身先生と押谷先生がリーダーシップをとってくださり,新しい組織作りが進行中とのこと。ここで政治家(+そこに付き従う普通の官僚組織)は変な横やりを入れず,新組織が存分に動けるようにバックアップして欲しいし,世間一般の人たちも,そういう方向で政治家を監視するべきだろう。

検査性能(2020年2月25日 - 当該鐵人三國誌)

検査性能について

検査性能の指標として感度と特異度が基本であることは確かだし,実際にそれを使って検査をしたときの偽陽性については有病割合が影響するから陽性的中率を考えなくてはいけないというのも基本ではあるが(感度や特異度が100%近くあっても,有病割合がきわめて低かったら陽性的中率が低くなるから,そういう集団に対するスクリーニングは推奨されない。この辺りの基本は,どの教科書にも書いてあるが,疫学講義の中でスクリーニングについて喋った回や,検査情報解析学の講義の資料をご覧いただくと良いかもしれない),COVID-19の場合,話はそんなに簡単ではない。この点,そこそこ疫学を勉強していそうな人でも誤解している場合があるので,説明してみる。

通常の感度と特異度の計算は,既に確定診断がついている患者群をある検査法で検査したときに陽性という結果が出る割合が感度(sensitivity),患者でないことがわかっている群をその検査法で検査したときに陰性という結果が出る割合が特異度(specificity)となる。

ところが,COVID-19をリアルタイムRT-PCRで検査するという方法は,確定診断の手段なので,原理的に,既に確定診断がついている患者群を検査することができない。従って感度も特異度も求められない。リアルタイムRT-PCRで2019-nCoVが検出されたらCOVID-19の患者と判定され,検出されなかったらCOVID-19の患者ではないと判定されるのだから,無理矢理計算すれば,感度も特異度も100%になるはずである。症例定義の要件に含まれる検査項目について感度や特異度を考えることは原理的にはおかしい。